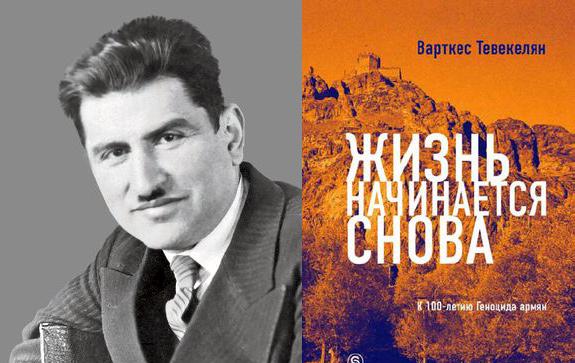

Текст: ГодЛитературы.РФ

Фото: издательство «Слово»

В день памяти жертв геноцида армян 1915 года ГодЛитературы.РФ публикует первые страницы романа Варткеса Тевекеляна (1902–1969) «Жизнь начинается снова», впервые опубликованного в СССР в 1950 году и переизданного сейчас в издательстве «Слово».Этот роман, несущий характерные черты времени своего написания, чрезвычайно внятно описывает причины, приведшие к трагедии, ставшей первым в истории преступлением против человечества. В центре повествования - судьба армянского мальчика, уцелевшего во время резни в Шабин-Карахисаре, где его отец возглавил вооруженное сопротивление, длившееся целый месяц. Персонаж этот явно автобиографический; и страшный урок, пережитый в детстве, автор помнил всю жизнь. Став уже известным писателем и даже функционером от литературы, главой Литературного фонда СССР, он не разучился различать добро и зло. Когда во время травли Пастернака партийное начальство требовало от него исключить опального поэта из Литературного фонда (что автоматически означало бы выселение из дома в Переделкине), Тевекелян отвечал: «Пастернак исправно платит членские взносы и оплачивает коммунальные услуги. Исключить не имею права».

ГЛАВА 1. ПОСЛЕДНИЙ КАРАВАН ПРИШЁЛ

Горы бесконечной каменной грядой окружают маленькую долину, ограждая ее от ветров. В седловинах, где растут высокие, в рост человека, сочные травы, чабаны пасут многочисленные стада курдючных баранов.

Весна в долине наступает рано. В середине февраля уже теплеет, и начинается мелкий, надоедливый дождь. Он моросит днем и ночью, не переставая. Набухает влагой земля, поднимаются и весело бегут многочисленные горные речки и ручейки. Ко второй половине апреля дождь прекращается, серое небо синеет и начинаются жаркие дни. И так до конца ноября, пока не выпадет первый снег. А вскоре в горах уже бушуют снежные бураны.

Но с заходом солнца даже летом становится свежо, с гор тянет приятной прохладой. Измученные дневным зноем сады и огороды словно просыпаются от ленивой дремоты, оживают. Чабаны, закутанные в черные мохнатые бурки, присев где-нибудь на скале, наигрывают протяжные мелодии на свирелях, а лохматые волкодавы, как бы понимая их призыв, бегают вокруг, собирая стада на ночлег. В темноте то там, то здесь мерцают огоньки костров далеких пастбищ.

В долине меж гор раскинулся маленький городок Шабин-Карахисар. Судя по мощным крепостным стенам и высокой круглой башне на гранитной горе, прикрывающей городок с юго-запада, и развалинам укреплений на горных дорогах, здесь когда-то стоял гарнизон, защищающий Армению от набегов кочевников. Как видно, воины этого передового пограничного поста, обзаведясь семьями, спустились в долину и основали городок. Сначала его население состояло исключительно из армян и небольшого количества греков, живущих замкнуто, обособленной жизнью. После потери Арменией государственной самостоятельности в городке появились турки-завоеватели и, захватив удобные для посева земли в нижней части долины, шаг за шагом вытеснили коренных жителей и прижали их к крепостным стенам.

Постепенно городок разделился на две части. Влево от базарной площади — армянская часть с двумя церквами: большая каменная — на возвышенности, неподалеку от гранитной горы, а маленькая, с искривленным крестом, — внизу, у кладбища. Дома армян до того тесно прижались друг к другу, что крыши одних стали дворами для других, и издали весь квартал казался гигантской лестницей, упирающейся в гору.

Справа расположились немногочисленные государственные учреждения: канцелярия уездного начальника, городская управа, суд и караульное помещение полицейских. Почты и телеграфа в городке не было. Тут же начиналась турецкая часть. Там простора было хоть и побольше, но сами турки, за редким исключением, жили плохо, ютились в глинобитных лачужках, в узких, грязных закоулках, влачили жалкое, полуголодное существование. Над турецким кварталом возвышались минареты многочисленных мечетей, откуда муэдзины пять раз в день приглашали правоверных сотворить намаз.

Армяне — потомки древних воинов, лишенных земли, — вынуждены были заниматься главным образом скотоводством, используя лишь узкие полоски меж скал для разведения садов и виноградников. Они, в отместку завоевателям, старались просто не замечать все турецкое — власть, законы и суд, — как будто бы их не было вовсе.

На посторонний взгляд, городок жил мирной, размеренной жизнью, однако вековая вражда между турецкими и армянскими частями никогда не исчезала, временами она стихала, а иногда, вспыхнув с новой силой, приводила к кровавым столкновениям.

Были, конечно, среди армян и турок Шабин-Карахисара добрые друзья, но дружбу эту турки старались хранить в тайне из боязни навлечь на себя гнев властей, в особенности духовенства. Разве можно говорить открыто, что твой друг армянин — честный, хороший человек, что тебе приятно бывать у него, выпить с ним чарочку раки1 и поговорить по душам, — когда каждый день на базаре, в кафе и в мечетях члены партии младотурков и муллы вдалбливают в голову, что всякий иноверец — гяур, злейший враг ислама, а армяне — самые худшие из всех гяуров, что все беды правоверных — бедность, нищета, болезни и даже неурожай — исходят от армян. Муллы требуют истребления их всех, утверждая, что тогда на благословенную страну великого султана и халифа всех мусульман спустится благодать Аллаха. Нет, трудно бедному человеку открыто дружить с армянином, пусть он в душе и не верит словам муллы.

В этом году зима наступила рано. В долине еще стояли тихие, теплые дни. По-прежнему ласково грело солнце, и только слабый ветерок шелестел тронутыми желтизной листьями высоких тополей. Ничто еще не предвещало наступления зимы, лишь тысячи перелетных птиц, беспокойно проносившихся в воздухе, уже наполняли долину тревожными криками.

И вдруг где-то далеко забушевал буран, а к утру вершины гор совсем поседели. Чабаны торопливо гнали стада вниз, в долину. Выпал глубокий снег. Караван мулов, застигнутый бураном в горах, с трудом пробился через узкие ущелья в городок. Вскоре снег совсем занес горные тропинки, и жители долины оказались отрезанными от всего остального мира.

Медленно наступают сумерки. Оставаться на улице в такой поздний час небезопасно, пора идти к себе домой, в армянскую часть города, где общественные сторожа всю ночь охраняют улички, следя, чтобы туда не пробрались турки.

В вечерней тишине со стороны дороги доносится звон колокольчиков. Караван, навьюченный большими тюками, въезжает в город. Детвора бежит навстречу ему, взрослые тоже выходят на улицу. Они безмолвно стоят у порога своих домов и напряженно смотрят на дорогу. Наконец из-за поворота, у самых садов, появляется караван. Впереди на белой лошади едет всем известный своей храбростью старшина каравана — Гугас. Голова его закутана длинным башлыком, на плечах черная мохнатая бурка, на коленях карабин, а за широким кушаком с одной стороны маузер, с другой — длинный кинжал. За Гугасом, фыркая, медленно шагают уставшие мулы, а рядом с ними пешие караванщики с кнутами в руках.

Они тоже вооружены, но не так, как Гугас. Лишь у некоторых из них за плечами карабины, у других только кинжал за поясом.

Поравнявшись с первыми домами, Гугас, чуть приподнимаясь на стременах, кричит:

— Эй, эй! Враг, сторонись, друг, поклонись! Караван Гугаса идет!

Эхо еще долго повторяет в горах: «Э-эй! Э-эй!» Этим кличем извещают о приходе каравана в город, им пользуются и в опасных ущельях, предупреждая бандитов, с кем придется иметь дело. Так кричат все караванщики, но Гугас умеет делать это как-то особенно.

Мурад, сын Гугаса, смуглый мальчик лет двенадцати, несущийся впереди ребят, первым подбегает к отцу, но Гугас даже виду не подает, что замечает сына. Не принято, чтобы мужчина проявлял любовь к своим детям на глазах у людей. Мальчик бежит рядом и не отводит восторженных глаз от гарцующего на лошади отца. Он с трудом сдерживает себя, чтобы не закричать от радости, от желания забраться к отцу на колени.

Он тоже знает обычаи и обязан держать себя степенно. Караван проходит мимо дома Гугаса. На пороге, гордо подняв голову, стоит крепкий для своих семидесяти лет отец Гугаса. Он крутит свои седые, пожелтевшие от табака усы. Морщинистое лицо его сияет. Лохматые, нависшие брови наполовину закрывают серые, чуточку поблекшие глаза деда. Около него жена, старуха Такуи. Маленькая, рядом с коренастой фигурой деда она кажется еще меньше. Такуи попусту не улыбнется; она любит напускать на себя суровость, но только внешне; на самом деле Такуи очень добра. Доброта эта светится в ее черных глазах. Весь город относится к Такуи с большим уважением, не только потому, что она родила такого молодца, как Гугас, — нет, и у нее мужественное сердце, она не хуже любого мужчины не растеряется при несчастье и соседей своих не оставит в беде. Сейчас Такуи украдкой вытирает слезы, — это слезы радости, она счастлива, что ее гордость — сын наконец благополучно возвратился домой.

Каждый раз, когда Гугас уезжает, старуха теряет покой и забывает даже своих многочисленных кур, за которыми так любит ухаживать.

Звенят колокольчики каравана. Глаза Гугаса встречаются на один миг с глазами женщины, окруженной детьми. Это Перуза — его жена. Она не красавица, у нее неправильные черты лица, да к тому же оно каждую весну покрывается веснушками, и Перуза даже страдает от этого. Но глаза ее, — необыкновенно большие, задумчивые — прекрасны, и человеку, впервые увидевшему Перузу, трудно оторвать от нее взгляд. И веет от нее таким спокойствием и добротой, что ее нельзя не любить.

Рядом с Перузой, вплотную прижавшись к ней, стоит ее дочь Аместуи; она только на год старше Мурада. Ниже, на каменных ступеньках, стараясь поскорее увидеть отца, нетерпеливо прыгает четырехлетний златокудрый Нубар. На всю долину он один такой светловолосый, и многие с завистью смотрят на него. Мать караванщика Апета, Заназан, опасаясь, что Нубара сглазят, тайком от всех пришила к рубашке мальчика талисман. Самый маленький в семье, двухлетний Васген, крепко вцепился в юбку матери. Услышав звон бубенцов, мальчик радостно кричит:

— Папа, мама! Папа!..

Перуза украдкой взглядывает на мужа и быстро опускает глаза, чтобы — боже сохрани! — никто не заметил.

Сестра Гугаса, всеми признанная красавица Сирануш, спрятавшись за спиной невестки, с тревогой ищет кого-то глазами среди караванщиков. В Сирануш влюблена вся молодежь города. Стан девушки стройный, сама она высокая, белолицая; черные глаза под тоненькими, словно нарисованными, бровями горят, обжигают; черные, как вороново крыло, волосы, гладко причесанные, с пробором посредине, покрыты тюлевым шарфом. Сирануш — самая красивая девушка во всей долине, и нет человека, который, проходя мимо, не остановил бы на ней восторженного взгляда.

Вот тот, кого она ищет. Это молодой человек лет двадцати двух — двадцати трех. Он выше среднего роста, одет почти так же, как и старшина каравана Гугас, только края его башлыка обшиты золотой тесьмой, а рукоятка кинжала отделана серебром. Поравнявшись с домом Сирануш, юноша поднимает голову, и глаза их встречаются.

Мурад продолжает бежать рядом с лошадью отца. Старик дед кричит:

— Мурад! Иди сюда!

Мурад на минуту останавливается в нерешительности. Ему не хочется идти домой, но ослушаться деда тоже нельзя…

— Кому я сказал! Иди домой! — повторяет дед.

Повелительный голос деда выводит его из нерешительности.

Мурад нехотя переходит улицу и смотрит вслед медленно поднимающемуся в гору каравану. Звуки колокольчика постепенно замирают, люди не спеша расходятся по домам, улица пустеет, опять наступает тишина.

Гугас пришел домой поздно. Он проследил за разгрузкой каравана, расставил надежную охрану вокруг тюков, позаботился о том, чтобы накормить караванщиков, и лишь после этого отправился домой.

Дома за накрытым столом сидели отец и ближайшие друзья. Женщин за трапезой не было, по обычаям это не полагается. Даже мать Гугаса, старая Такуи, при гостях обедает с женщинами за отдельным столом.

Увидев сына, дед привстал и весело приветствовал его.

Гугас обнял отца, поздоровался с гостями и сел на приготовленную для него подушку. Сирануш принесла таз и кувшин с водой. Гугас вымыл руки и принялся за еду.

— Тяжелая была дорога, — сказал он после первого тоста, предложенного отцом за благополучное возвращение. — Измучились вконец. Еще немножко — и застряли бы в горах.

Мурад стоял за дверью комнаты, где ужинали гости, и внимательно прислушивался к словам отца. Мальчика никто не звал, и ему казалось, что все забыли о его существовании.

От обиды у него даже слезы появились на глазах. Еще немного — и они потекут по щекам, и, чего доброго, Аместуи, эта противная плакса, расскажет всем, что он плачет, тогда стыда не оберешься. Мурад тихонько прошел в комнату бабушки и, не раздеваясь, бросился на постель. Три месяца он не видел отца, ждал его с таким нетерпением, а отец, вернувшись, не хочет даже взглянуть на него. «Значит, он меня совсем не любит», — решил Мурад, и эта мысль показалась ему настолько невыносимой, что он готов был уже по-настоящему заплакать, но в комнату вошла бабушка.

— Вот где ты спрятался, — ласково сказала она и нагнулась к Мураду. — Вставай, пойдем к отцу.

Мурад повернулся к стене и ничего не ответил.

— Будет тебе, вставай, отец спрашивал, где ты.

Лишь после долгих уговоров бабушки Мурад встал, одернул рубашку и, опустив голову, вошел в комнату, где обедали мужчины.

— Ну, иди же сюда, — позвал его отец. — Ты как будто еще вырос, скоро меня догонишь.

— Наша порода, — довольно улыбнулся дед.

— Садись вот сюда, — Гугас показал рядом с собой, — и расскажи: много тут набедокурил без меня?

— Я ничего плохого не сделал, — тихо, еле слышно, произнес Мурад.

— Если не считать того, что два раза свалился с лошади и опять подрался с сыном Манукяна Смпадом, отец даже жаловался мне, — усмехнувшись, вставил дед. — Вел себя хорошо. — Дед хитро подмигнул Мураду и погладил свои пышные усы.

— Ну, это ничего, с лошади даже взрослые падают. А случается, что они и дерутся, не так ли, Мурад?

— Ты всегда такой, учишь сына бог знает чему, — рассердилась бабушка. — Потом с ним сладу не будет. Бедного Манукяна избил так, что из носа кровь пошла.

— А почему его отец по полициям таскается? — как бы оправдываясь, произнес Мурад.

Гугас вопросительно посмотрел на деда.

— Опять?

Дед утвердительно кивнул головой.

— Неужели вы не можете отучить его? — обратился Гугас к гостям.

— Деньги завелись у человека, богачом стал, вот и хорохорится. Не признаю, говорит, я ваших старост. Есть, говорит, законы, суд и полиция, — сердито сказал мясник Хачик.

— Это все не наше, это турецкое! А у нас свои законы! — гневно воскликнул Гугас.

— Ну что он, не знает, что ли! Два раза приглашали к старейшему — не явился. Опять обратился со своей тяжбой в суд.

— Я что-то не слыхал, чтобы в наших горах армянин с армянином свою тяжбу в турецком суде разбирали. Зря вы так оставили это дело.

— Предупредили… И если не угомонится, пусть пеняет на себя, — зло ответил Хачик и, посмотрев на Мурада, подумал:

«Не лишнее ли наболтал при мальчике?»

Гугас по взгляду Хачика понял, о чем он думает, и поспешил успокоить его:

— Ничего, Мурад умеет держать язык за зубами. — И, обратившись к сыну, спросил: — Не так ли, сынок?

Мурад, вспыхнув от мысли, что ему не доверяют, только кивнул головой.

Покончив с едой, мужчины вымыли руки и, чинно усевшись на низеньких тахтах с длинными, набитыми шерстью подушками, вытащили кисеты и закурили.

— Расскажи, Гугас, что нового в мире, — предложил старый охотник Ншан. — А то сидим мы тут как в берлоге, до нас ничего не доходит.

— Что рассказывать! Везде одно и то же, всюду народ стонет. Наши теперешние правители, младотурки, снова взялись за старое. Сейчас армянам хуже, чем во времена султана Гамида. Ни один армянин, ложась спать, не знает, встанет ли он живым поутру. Крестьянин сеет хлеб и не знает, достанется ли ему урожай. Он не хозяин в своем доме, в саду, на пашне. Когда наш караван проходил через Харпутский вилайет, мы видели целое армянское село, сожженное жандармами.

— Да за что же?! — ужаснулся дед.

— Разве мало причин! Кажется, потому, что крестьяне не смогли внести откупщику налог на четыре года вперед. В другом месте армяне не дали ограбить себя. Люди были смелые и с оружием в руках отогнали бандитов. На следующий день пришли в село жандармы, собрали мужчин и на глазах у их жен и детей убили всех. Расчет у правительства ясный: «Раз сегодня оказали сопротивление бандитам, то завтра можете сопротивляться властям, народ вы непокорный, а таких в живых оставлять опасно».

Гости, охваченные мрачными думами, молчали.

— А куда смотрят французы, англичане? Разве они не христиане? Разве они не обещали защитить армян? — после некоторого раздумья спросил Мазманян.

— По-моему, они потирают руки от удовольствия: опять будет повод нажать на турок. Выиграют у них очередную уступку для себя и на время успокоятся. Известно, что христиане, живущие в Турции, всегда были разменной монетой для великих держав, которые только и знали, что торговали их кровью.

— Да, похоже на правду, — вздохнул Хачик. — Господи! А сколько красивых фраз нам дашнаки говорили: «Друзья армян — французы, англичане — не оставят нас в беде, за их спиной нам бояться нечего, они нас защитят». А во время младотурецкой революции целовались с турецкими главарями, манифестации устраивали, факельные шествия и с утра до ночи кричали на площадях: «Да здравствует свобода, справедливость, равноправие!» Медали с изображением Талата и Энвера в петлицах носили.

— Теперь Талат и Энвер показывают им справедливость и равноправие по-турецки, — вставил охотник Ншан.

— Одним словом, младотурки ловко обманули наших столичных франтов и оставили их в дурачках… Но черт с ними, тут словами делу не поможешь, лучше рассказывайте, что у вас делается, — обратился Гугас к Хачику.

Тот опять посмотрел на сидевшего на краю тахты Мурада и на Сирануш, убиравшую подушки с пола.

— Мурад! По-моему, тебе пора спать, — сказал Гугас, без слов поняв Хачика. — Ты, Сирануш, оставь все это, позже уберешь.

Мурад, досадуя, что ему не позволили присутствовать при беседе, вышел из комнаты. Сирануш последовала за ним.

Хачик встал и прикрыл дверь.

— Новости у нас тоже невеселые, — начал он. — На днях опять убийство было, убили сапожника Крикора.

— Кто? Почему? — сдвинул брови Гугас.

— Обыкновенно, как это делалось не раз и не два. Жена потом рассказала… Как-то Крикору заказал сапоги один знатный турок из соседней деревни. «Сшей из лучшей кожи, за ценой не постою», — сказал он. Через неделю поздно вечером турок пришел за заказом; он подозрительно долго возился с сапогами, рассматривал их со всех сторон, несколько раз примерил, наконец похвалил: «Молодец, мастер! Хорошие сапоги сшил, удобные. Соседи завидовать мне станут», — и пошел себе, ничего не заплатив. Крикор, не оскорбляя турка, вежливо напомнил ему о плате: мол, уважаемый ага, наверное, забыл заплатить. Турок заявил, что стоимость сапог он оплатил полностью еще при заказе. Завязался спор. Дальше — больше, и наконец турок с криком: «Как ты смеешь, грязный гяур, обвинять правоверного мусульманина во лжи?» — выхватил кинжал и заколол Крикора на глазах у всей его семьи. Полицейские прибежали, конечно, только тогда, когда убийца скрылся… У жены Крикора трое детей.

— Ох, мерзавцы! — заскрипел зубами Гугас. — Какой мирный человек был Крикор! Тихий, мухи не обидит.

— Вот потому, что он чересчур тихим был, его и убили, — вставил Ншан. — Я ему не раз говорил: «Крикор, ты бы пистолет купил себе или кинжал завел, а то в недобрый час нападут на тебя, зарежут, как курицу». — «Кому, говорит, я нужен? Врагов у меня нет, ни с кем я не в ссоре. И стрелять-то я не умею…»

— Что и говорить, ни за что пропал человек, жаль его, — добавил Мазманян.

— Еще что-нибудь есть? — спросил Гугас Хачика.

Хачик замялся было. Гугас встревоженно посмотрел на друзей.

— Давай выкладывай все, дядя Хачик, — нетерпеливо попросил он.

— Свидетель Бог, столько накопилось, что не знаю, о чем и рассказать, что важнее… Да, месяц тому назад у Маркара молодую жену увели. Шла женщина из сада домой, напали на нее и увели. Сидит парень и воет, как волк, того гляди — бросится на кого-нибудь, бед натворит. Убью, говорит, первого попавшегося, а там будь что будет.

— Да, вижу, невеселые у вас новости, — покачав головой, произнес Гугас. — И когда этому конец будет?

— Никогда, видно. Наша проклятущая жизнь так и будет тянуться, как мутная вода арыка, пока совсем не высохнет, — ответил Ншан.

Гугас задумался. В его душе бушевал гнев, он понимал все горе сидевших рядом с ним людей, понимал и то, что они ждут четкого и ясного ответа, как жить дальше, но что ответить, не знал, и поэтому, наверное, так сурово-печальны были его глубокие черные глаза.

Молчание нарушил Хачик:

— Вдобавок ко всему эти молодчики из дашнакского комитета безобразничать начали.

— А именно? — Ни один мускул не дрогнул на лице Гугаса, оно, казалось, застыло в непроницаемой суровости.

— На каждом перекрестке кричат, что настала пора поднимать восстание и избавиться от турецкого ига. Как будто это очень просто: захотел и восстал! А сами с каймакамом бинбаши и другими чиновниками дружат, в гости друг к другу ходят. Запомните мои слова: эти мерзавцы своими предательскими поступками столкнут наш народ в пропасть, если их вовремя не обуздать!..

— Слава богу, их у нас не много, — вставил Ншан.

— Знаешь, что я скажу тебе, дядя Ншан: муха хоть небольшая тварь, но когда попадет в еду, то тебя затошнит, — ответил Хачик.

— Да, дела тут у вас серьезные, нужно хорошенько подумать обо всем, — сказал Гугас и встал.

Поднялись и гости. Дед ради приличия приглашал их посидеть еще.

— Нет, уже поздно. Гугасу нужно дать отдохнуть с дороги, — ответил за всех Хачик и направился к дверям.

За ним пошли и другие.

Гугас проводил гостей до калитки. Прощаясь с Хачиком, он нагнулся и на ухо прошептал:

— В моих тюках кое-что есть, нужно переправить в безопасное место.

— Сейчас? — спросил Хачик так же шепотом.

— Нет, завтра, и обязательно днем и открыто, чтобы не вызвать подозрений.

— Ладно, я утром зайду. — И Хачик исчез в ночном мраке.

Гугас постоял у калитки, глядя на город. В узких переулках лениво лаяли собаки и медленно шагали взад и вперед ночные сторожа. Погрузившись в темноту, город спал тревожным сном.