Интервью и фото: Михаил Визель

Коллаж: ГодЛитературы.РФ

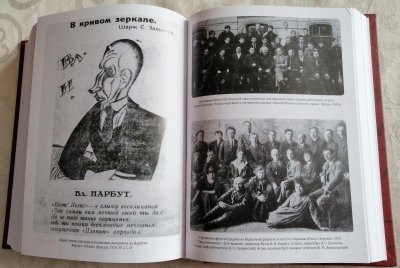

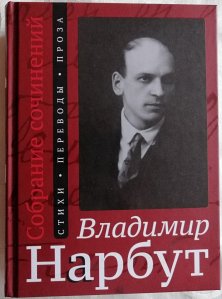

В издательстве «ОГИ» вышла толстая книга - самое полное на данный момент собрание сочинений поэта Владимира Нарбута (1888—1938). Уникальность его не только в том, что он занимает свое особое место в блестящем ряду поэтов Серебряного века, но и в том, что он - один из тех, кто, подобно Сирано де Бержераку, известен при этом скорее не как автор, а как персонаж - герой романа-мемуара Валентина Катаева «Алмазный мой венец», где Владимир Нарбут выведен как «демонический» антагонист главного героя под условным именем «Колченогий».Мы обратились к главному редактору издательства «ОГИ», поэту, инициатору издания полных собраний забытых и «пропущенных» поэтов Максиму Амелину с простым вопросом:

Насколько реальный Владимир Нарбут соответствует драматическому описанию Катаева?

Максим Амелин: Может быть, и соответствует. Но на самом деле он, на мой взгляд, поэт довольно противоречивый. Его ранние тексты - вполне православные. Потом у него проходят разнообразные отклонения в разные стороны, и потом этот человек доходит до участия в революции. Не на стороне белых.

Катаев уверяет, что первая его книга «Аллилуиа» была уже в наборе рассыпана за кощунство. Это правда?

Максим Амелин: Она все-таки вышла. Эти экземпляры встречаются, они проходят по аукционам и не стоят миллионы, поэтому, значит, все-таки это тиражная книга. Но тем не менее она была вроде бы в какой-то момент запрещена цензурой - именно церковной. В чем там узрели такое уж богохульство? Дело в том, что тогда вообще многое за таковое считалось. Да, пожалуй, он один из поэтов, которых не так много в русской поэзии, которые воспевали разнообразный эрос. То есть если эроса в живописи много, то эрос в поэзии у нас как-то не особо прижился. Даже в Серебряном веке, он был специфический. У Кузмина такой особый... А когда читаешь, например, сборник Нарбута «Плоть»…

Это уже 20-й год, это совершенно другой период.

Максим Амелин: Другой, но некоторые стихи написаны в 13-м, он их, видимо, не смог тогда опубликовать. И потом он их как-то доработал. Потому что некоторые 13—16 годов. А в 1916 году еще и военная цензура была, которая вообще все не выпускала. И когда читаешь этот сборник, вспоминаются картины вплоть до «Бани» Серебряковой. Он вообще очень интересный поэт, к сожалению, пропавший.

А чем он интересный?

Максим Амелин: Во-первых, сильнейших метафорик. Особенно это уже те стихи, которые почему-то не печатались до революции. Это раз. Во-вторых, у него язык специфический. Он писал с элементами какого-то суржика. Как Клюев писал отчасти на поморской «говóре», хотя, в общем-то, находился в целом в традиции русского стиха, так и Нарбут находится в какой-то неведомой до этого стихии, он ее впервые, по-моему, сам показал. Это стихия суржика.

Он с Украины?

Максим Амелин: Да. Он из-под Глухова, Черниговская, Сумская области, он там родился в поместье. Он сын помещика, потомок казака XVI или XVII века, его предки с того времени жили там украинскими помещиками. И вот этот язык у него очень сильно проявился. Это очень интересно. Может быть, у Сельвинского частично, но у него более южный приморский. Или у Багрицкого, но это Одесса. А тут что-то среднее. Южнорусский, условно говоря - разлива между Полтавщиной и Ростовом-на-Дону, такой специфический русский полусуржик.

Выход этого большого тома Владимира Нарбута - это заполнение зияющей лакуны актуальной поэзии или это скорее история литературы?

Максим Амелин: Нет, я считаю, что это вполне живой поэт, и его вполне можно сейчас читать с большим интересом. Не только поэту, но обычному читателю. Это была действительно какая-то лакуна. Дело в том, что он был расстрелян в 1938 году. И он один из последних, кого вообще разрешили печатать. В советское время о нем нигде ничего не упоминали, то есть как-то где-то упоминали, но тексты не печатали. Он был запрещен, потому что он проходил по партийным делам.

Опять-таки, если верить Валентину Катаеву, он был высокопоставленным функционером.

Максим Амелин: В какой-то момент его весьма разжаловали. Здесь как раз есть это дело партийное. Нашли какой-то протокол допроса, когда он попал в плен к деникинцам, он не сказал, что он готов за советскую власть под дуло. И этот протокол где-то всплыл. И потом по нему прошли тоже катком, хотя это было первое дело, после которого его не тронули. А в 38-м - это было другое дело, хотя там даже якобы Сталин не хотел, чтобы его расстреливали.

А они были знакомы?

Максим Амелин: Конечно. Он же в «Известиях» был чуть ли не одним из главных. И вообще все южнорусское, а это и Тамбов, и Одесса, в первую очередь, он там поставил пропагандистскую советскую машину на хорошие рельсы. И потом был одним из таких идеологических деятелей. Как умещалось в одной голове? Это действительно сложно. Как вот эти православные стихи на Рождество, на Пасху? У него есть красная Пасха, революционные какие-то Пасхи... Это каким-то образом слилось. Это еще с точки зрения сознания, наверное, какой-то феномен. Я не знаю... Здесь очень интересная вещь опубликована, это его отрывки и черновые наброски. Это фактически такие поэтические всплески, чистые такие протуберанцы вдохновения, которые остались, он их не дописал. Они к 20-м годам относятся, к началу, и в 30-е годы, когда он снова в поэзию вернулся. Это совершенно потрясающей, удивительной метафорики и ясности тексты. Они здесь впервые вообще вынуты. И в каком-то довольно приличном объеме напечатаны. Это очень интересные тексты. Каждый можно развивать как тему...

Вероятно, эти наброски сохранились в основном благодаря его жене - Серафиме Суок.

Максим Амелин: Да, они из архива Шкловского в результате пришли. И хранятся сейчас в частном архиве.

Фамилия «Суок» хорошо знакома всем, кто хоть мало-мальски знаком с русской литературой. Суок звали героиню «Трех Толстяков», и это не случайно. Серафима Суок, которую Нарбут «увел» у Юрия Олеши, потом вышла замуж за Виктора Шкловского, верно?

Максим Амелин: Да, за Шкловского. Почему через Шкловского перешел этот архив, который потом частично ушел в РГАЛИ, а частично остался на руках в частном архиве. Такова она - история литературы.

Стихотворение Владимира Нарбута из книги 1920 года «Плоть».

СТОЛЯР

Визжит пила уверенно и резко,

Рубанок выпирает завитки,

и неглубоким желобком стамеска

черпает ствол и хрупкие суки.

Кряжистый, низкий, лысый, как апостол.

нагнулся над работою столяр:

из клена и сосны почти что создал

для старого Евангелья футляр.

Размашистою кистью из кастрюли

рука ворует тепловатый клей, —

и — половинки переплет сомкнули

с колосьями, не из родных полей.

Теперь бы только прикрепить застежки,

подернуть лаком бы, да жалко — нет...

В засиженные мухами окошки

проходит пыльными столбами свет,

Как будто день чрез голубое сито

просеивает легкую муку.

И ею стол и лысина покрыты,

и на стволе она, и на суку.

О светлая, рассыпчатая манна!

Не ты ль приветствуешь господень труд,

не от тебя ли тут благоуханно,

и мнится: злаки щедрые растут?

Смотри, осенний день, и на колосья,

что вырастить, трудясь, рука могла.

Смотри и молви:

— Их пучок разросся

маслиной Ааронова жезла!

1912 (1922)