Текст: Наталия Курчатова

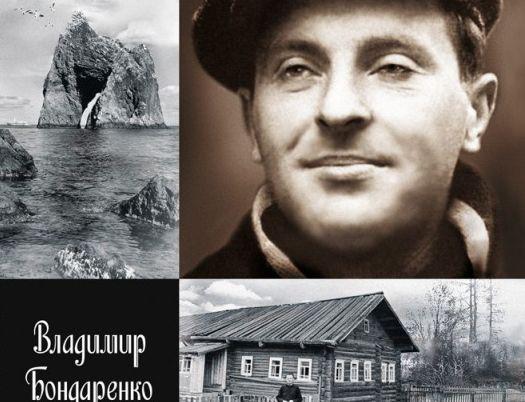

Обложка предоставлена издательством «Молодая гвардия»

К семидесятипятилетнему юбилею Иосифа Бродского в серии ЖЗЛ вышло его новое жизнеописание, составленное Владимиром Бондаренко и озаглавленное «Бродский. Русский поэт». Репутация этого автора как «писателя патриотического лагеря» известна; и наверняка она окажется препятствием для чтения книги определенной частью поклонников Бродского. Но при всех недостатках новой биографии, о которых будет упомянуто ниже, сразу следует cказать, что книга Владимира Бондаренко наделена двумя достоинствами. Во-первых, автор тонко чувствует и восхищается тем, что ему в Бродском по-настоящему близко; а во-вторых и в главных - он осознаёт феноменальный масштаб личности своего героя. Что в замечательной и гораздо более взвешенной книге Льва Лосева, вышедшей в той же ЖЗЛ девять лет назад, несколько стерт - несмотря на то, что начинается она констатацией гениальности Бродского - почти в форме клинического диагноза.

"Высокую авторитетность поэтическому голосу Бродского придавала гениальность. Если кому-то это заявление покажется пустым или тавтологическим, то это оттого, что понятие «гениальности» затрепано бездумным, развратным употреблением. Между тем оно имеет вполне конкретное значение, связанное с однокоренным словом «генетика». Усиленная по сравнению с нормой витальность благодаря редкой комбинации генетического материала проявляется во всем - в глубине переживаний, силе воображения, харизматичности и даже физиологически, в ускорении процессов взросления и старения". (Лев Лосев «Иосиф Бродский. Опыт литературной биографии»)

В дальнейшем, впрочем, Лев Лосев не столько исходит из этой посылки, сколько ее доказывает, как какой-нибудь средневековый теолог, темпераментом и вкусом к изощренным построениям не уступающий Абеляру и Фоме Аквинскому, доказывает божественную всеблагость. Владимир Бондаренко пляшет от другой печки. Он будто пытается святого близкой, но все же чужой конфессии затащить в собственные святцы. Удается не вполне, но зато, как во всяком честном, пусть и пристрастном тексте, получается нечто более важное: Бондаренко то и дело проговаривается насчет того самого масштаба Бродского, который не позволяет втиснуть его в те или иные рамки, даже сколь угодно широкие. С имперским размахом, не чуждым и самому поэту, в книге все обстоит замечательно.

Что до подзаголовка о «русском поэте», то как бы это заявление ни возмущало кого-то, будучи вынесенным на обложку, никакой погрешности или натяжки здесь нет - общеизвестно, что уже в американский период Бродский определял себя как «еврея, русского поэта и американского гражданина».

Если же говорить о недостатках, то к ним прежде всего относится нестройность мысли автора. При всей ясности и задачи, и отношения, Бондаренко бесконечно нарезает круги практически по всем темам и ситуациям, будь то национальная идентификация, тема веры, тема родины, тема времени и пространства, мотивы моря и времени, даже любовь и личная жизнь героя. Что, впрочем, не лишено смысла: для Бродского как мало для какого поэта характерна и форма элегии, и многократное ностальгическое переживание событий и чувств. Но в этом ему была присуща мраморная стройность (и стойкость) и жестокая логика, с которыми сентиментальная велеречивость биографа вступает в отчетливый диссонанс.

В попытках сказать что-то новое автор зачастую еще и уходит далеко в сторону, углубляясь в историю галицийского городка Броды, откуда, предположительно, происходит род поэта по отцовской линии, в главах о ссылке Бродского рассказывая историю уже своих архангельских родственников, и так далее. Настолько же, насколько биографии не хватает строгости, ей зачастую не хватает изящества, которое Иосиф Александрович, будучи поклонником не только У. Х. Одена, но и барочной поэзии, весьма ценил.

В итоге получается странный опус, который взлетает до блеска истины будто по случаю, - как правило, когда Владимир Григорьевич находит в Бродском нечто по-настоящему его задевающее. Так случается в описании ранних лет поэта с настоящим, по сути, «хождением в народ», с переменой физически трудных и социально не престижных работ, от прозектора в морге до рабочего в геологической партии (за эту чехарду Бродского и судили). Так происходит в экскурсе о ссылке в деревню Норинскую, куда биограф добрался, произвел, как говорится, подробный «ресерч», выяснил, что местные запомнили поэта странным, но невредным, незаносчивым и даже общительным малым (действительно, Бродскому, как всякой крупной личности, снобизм не был присущ, а вот любопытство - вполне). Так происходит в прикосновении к близким и для поэта, и для биографа темам - будь то тема империи или тема моря, которые, надо сказать, у Бродского практически неразделимы.

"Не случайно он так любил именно Андреевский флаг и в своих имперских мечтах желал, чтобы флагом его империи был Андреевский крест на белом фоне". (Владимир Бондаренко. «Бродский. Русский поэт»)

Тут, надо сказать, и с Владимиром Бондаренко, и тем более с Иосифом Александровичем легко согласиться: что может быть прекраснее идеи открытия, освоения и гармонизации пространства - да и времени в перспективе, заложенной в подобной империи?

При этом остаются моменты, которые биограф понимает слишком плоско, даже приземлено - как бы странно ни прозвучало это слово применительно к следующему сюжету. Так, Бондаренко особенное внимание уделяет предполагаемому крещению младенца Иосифа няней в Череповце. Понятно, что для воцерковленного человека причастность поэта к православию имеет большое значение, но ни в каких стихах Бродского, как и в его высказываниях, «православность» никак не брезжит. Тут уместнее как раз определение Лосева о «мерцающей вере» или «мерцающей религиозности» Бродского, который все время был в своего рода личной унии с Создателем, написал ряд глубочайших стихотворений на эту тему и мог обронить что он, мол, христианин, поскольку не варвар, имея в виду явно выбор цивилизационный, а не конфессиональный. Бродский с детства был напитан характерным эстетическим сочетанием русского христианства и мотивов античных и мотивов имперских - он доминирует в его родном районе Ленинграда-Петербурга: коротенькая улочка Пестеля (Пантелеймоновская) начинается старинной, еще петровской церковью во славу побед российского флота, а заканчивается гвардейским Преображенским собором, классические с византийской нотой очертания которого перекликаются с орлами на ограде из турецких пушек. На этот собор и смотрел Бродский - впрочем, и Пантелеймонская церковь с их балкона видна, как видна она из окна комнаты, где пишется этот отзыв.

Есть прекрасная фотография семнадцатилетнего Иосифа, сделанная его отцом, на балконе той самой «полуторакомнатной», где в лице юноши проступают удивительной чистоты и силы греко-римские черты - притом, что он всю жизнь иронизировал над своей вроде бы карикатурно-иудейской внешностью; впрочем, соединение полноправно вписанного в античность еврейского народа с русской дерзостью и превзойденной мощью правопреемства Восточной Римской империи и должно было дать нечто подобное. В книге Льва Лосева присутствует прекрасная глава «Город как средство воспитания»; подобному размышлению в книге Владимира Бондаренко места не нашлось, а жаль, потому что наш родной город - один из основных ключей к пониманию того, как дарование Бродского приняло такую особенную всеобъемлющую форму, где крайний индивидуализм и державность, странничество и патриотизм, предельная конкретность сиюминутных деталей и холодный привкус вечности - неразделимы.

Общим местом является помещение Бродского в ряд авторов консервативных - хотя бы по форме и проблематике, в том числе метафизической; Бондаренко, не говоря этого отчетливо, дает явное тому подтверждение, цитируя письмо к Брежневу, написанное уже без надежды на разворот самолета - пусть не над Атлантикой, над Европой. Письмо написано в явно романтической парадигме - «поэт и царь» - и его, пожалуй, можно назвать рыцарственным. Оно исполнено такой осмысленности, смирения и достоинства, что стоит привести его почти полностью ещё раз.

"Уважаемый Леонид Ильич, покидая Россию не по собственной воле, о чем Вам, может быть, известно, я решаюсь обратиться к Вам с просьбой, право на которую мне дает твердое сознание того, что все, что сделано мною за 15 лет литературной работы, служит и еще послужит только к славе русской культуры, ничему другому… Смею думать, что работа моя была хорошей работой, и я мог бы и дальше приносить пользу… Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не сможет. Язык - вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятвы с трибуны.Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Все плохое, что выпадало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством. Не чувствую и сейчас. Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что я вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге.

Я хочу верить и в то, и в другое. Люди вышли из того возраста, когда прав был сильный. Для этого на свете слишком много слабых. Единственная правота - доброта. От зла, от гнева, от ненависти - пусть именуемых праведными - никто не выигрывает. Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг-другу делать его дело. Условия существования слишком тяжелы, чтобы их еще усложнять. Я надеюсь, Вы поймете меня правильно, поймете, о чем я прошу.

Я прошу дать мне возможность и дальше существовать в русской литературе, на русской земле. Я думаю, что ни в чем не виноват перед своей Родиной. Напротив, я думаю, что во многом прав. Я не знаю, каков будет Ваш ответ на мою просьбу, будет ли он иметь место вообще. Жаль, что не написал Вам раньше, а теперь уже и времени не осталось. Но скажу Вам, что в любом случае, даже если моему народу не нужно мое тело, душа моя ему еще пригодится".

В эпоху, когда даже диссиденты - политические или литературные - были заражены той же самой, даже не суконной, а бумажно-пластмассовой фразой, - такая простая, ясная, уверенная и искренняя речь. Это письмо говорит о Бродском не хуже иных его стихов.

Бондаренко напоминает, что в эмиграции Бродский последовательно открещивался от образа жертвы режима - но это известно каждому, кто когда-либо интересовался его личностью. При этом он крайне жестко выступил против вторжения в Афганистан - с демократических позиций, как утверждает Лев Лосев: ему, наверное, виднее, но задним числом понимая, что афганский сюжет был в ряду фатальных для СССР, а также думая о том, что Бродский в силу своей широкой самообразованности не мог не знать о гибельности этих гор для любой империи, начиная с Александра Великого, - тут тоже можно пофантазировать о возможных мотивах. Но мы воздержимся.

Как бы там ни было, теперь у нас есть две схожие по чисто внешнему признаку вхождения в серию ЖЗЛ биографии Иосифа Бродского. В первую очередь как поэта, как «политического существа», человека, наверное, в меньшей степени, хотя такую личность не утаишь, даже закрыв приватный архив и запретив жене писать мемуары (как сделал Бродский). Многолетний друг Лев Лосев настаивает на приверженности Бродского западноевропейским цивилизационным установкам. Владимир Бондаренко говорит о нем как о природном русском поэте. Эти позиции кажутся крайностями, но в случае с Иосифом Александровичем от них нет необходимости что-нибудь отсекать. Потому что Бродский достаточно, - а временами чрезмерно, - широк даже для русского человека, которого, по слову любимого им Достоевского, неплохо бы сузить. Но не в смысле безумств и страстей, хотя и этого в его трагической, но по-своему счастливой жизни хватало, а в смысле естественного сочетания в одном человеке и одном поэтическом универсуме совершенно, казалось бы, разных движений и парадигм.

И в этом смысле автор «Русского поэта» недалек от истины - Бродский, конечно, соприроден России (но не государственному строю, которому он вечно, как истинный поэт, будет в оппозиции). Что современной ему, что нынешней, - с ее одной шестой частью суши, с разницей укладов, от сибирских оленеводов до московских креаклов, от волжских арбузов и осетров до рискованного земледелия, от полупустынь до дождливой Балтики и ревущего Тихого океана. Впрочем, он и про Темзу, и про Венецию прекрасно писал. При этом не касаясь их государственных укладов - они все же были чужды ему, что косвенно подтверждает позицию Бондаренко и высвечивает некоторое лукавство Бродского, которому в качестве американского гражданина было вполне достаточно, что ему не мешали.

Владимиру Бондаренко, к сожалению, не удалась кода - в ней он особенно рассыпается, пишет то про памятник, то про Остров Мертвых, где Бродский похоронен, но как-то сбивчиво. Между тем Бродский, с его наследственным и рано проявившимся заболеванием сердца - первый инфаркт в тридцать шесть, а приступы стенокардии преследовали его задолго до этого, - предельно точно, честно и одновременно высоко писал о смерти; в этом моменте, кстати, особенно отчетливо пылает звенящей ледяной нотой его мерцающее христианство, вера, метафизика, пантеизм - все вместе. Вообще, этот автор (Бродского я имею в виду) несмотря на веселое временами или грубое сквернословие обладал даром облагораживать все или почти все, чего касался в стихе. Когда сейчас от поэзии Бродского один за другим открещиваются люди, предпочитающие рукопожатность - вечности, в этом есть своя логика. Она заключается не в том, что Бродский никогда не был либералом - часть его воззрений не просто либеральны, а на грани либертарианства, поскольку он был один из самых последовательных индивидуалистов среди великих наших поэтов; и не в том, что он был национальным русским стихотворцем - Бог с вами, Владимир Григорьевич! Если Бродский писал об избах в Норенской это значит всего лишь то, что они там есть, а поэт не может слукавить и не может не почувствовать характер жизни и быта, не может солгать, это была бы профнепригодность - но это вовсе не значит, что Бродский был певцом изб и пашен…

Феномен Бродского для России в том, что он со всей пристрастностью гражданина (судимого и изгнанного) посмотрел на Третий наш Рим даже не с точки зрения осеннего ястреба - а с точки зрения какого-то корабля типа «Восток», что облетает Землю. И холодным птичьим оком, или же оком иллюминатора - поставил стране диагноз трудного, зачастую жестокого, но - величия.

Культуру, как бы то ни было, создают империи, удел остальных - это фольклор. Бродский был одновременно поэтом русским и совершенно не народным. Такое возможно только «если выпало в империи родиться». Масштаб личности Иосифа Бродского был вполне соразмерен этой одной шестой суши и еще морям, античным богам в Летнем саду, шлюпам «Нева» и «Надежда», бухте Находка - все это, разумеется, под Андреевским флагом. И даже сменив (но не променяв) одну империю на другую, тоже дрейфующую между Атлантикой и Тихим, подобно огромному кораблю, Бродский оставил за собой порт приписки - Ленинград. Наряду с правом путешествовать во всех направлениях.

Владимир Бондаренко. Бродский: русский поэт. - М.: "Молодая гвардия", 2015. - 448 стр., 40 000 экз.

Ссылки по теме:

«Бродский. Русский поэт» в ЦДЛ - ГодЛитерауры.РФ, 22.05.2015

(Анти)памятник Бродскому — ГодЛитературы.РФ, 24.03.2015