Текст: Наталья Соколова

Обложка книги предоставлена издательством

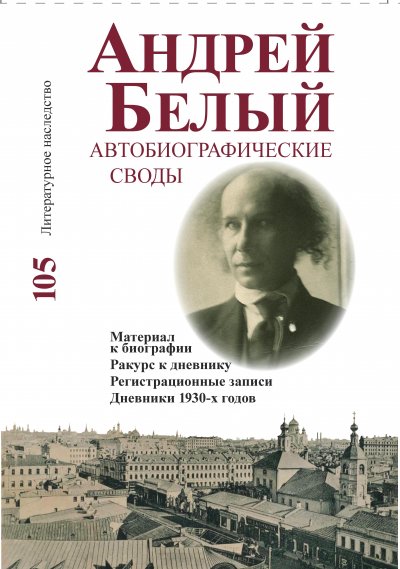

Том 105 «Литературное наследство» Андрей Белый: Автобиографические своды: Материал к биографии. Ракурс к дневнику. Регистрационные записи. Дневники 1930-х годов. Том 105

Издательство: M.: Наука, 2016

Когда речь заходит о «Литературном наследстве», скептики спрашивают: «Вы еще живы?» или «Вы, наверное, выживаете?»

Сказать, что знаменитая филологическая серия, задуманная известным литературоведом, искусствоведом и коллекционером Ильей Зильберштейном в 1931 году, «выживает» - это значит не знать о ней ничего.

Серия по сей день живет и развивается под крылом Института мировой литературы РАН. С момента ее создания вышло 105 томов. Первые сто томов оцифрованы и выложены в Интернете. Содержанием томов «Литературного наследства» по-прежнему становятся неизданные ранее произведения русских писателей и поэтов, мемуары, письма, тщательно отобранные, безупречно откомментированные и сопровожденные исследовательскими работами. Новые тома в серии выходят приблизительно каждые 2-3 года, это притом что в отделе «Литературного наследства» работает всего шесть человек. «Проходных томов в серии не было, - рассказал на презентации книги в Музее Андрея Белого

директор ИМЛИ РАН Вадим Полонский. - Каждый новый том «Литнаследства» что-то серьезно менял в соответствующей области знаний. Наука переставала быть прежней, вводился принципиально новый объем материала, создавались предпосылки для выхода на совершенно иные рубежи для подготовки академических собраний сочинений, научных биографий и т.д.».

105-м томом стала книга, посвященная автобиографическим сводам Андрея Белого. Это 105 печатных листов из фондов РГАЛИ и рукописного отдела Российской государственной библиотеки (6 из них занимает именной указатель), 200 единиц иллюстраций, предоставленных ГЛМ и Государственным музеем А. С. Пушкина, большая часть которых нигде не публиковалась. И книга, конечно, будет интересна не только филологам.

Подробности эпохи рубежа веков, страшных 1930-х годов, быта, творчества, замыслов и помыслов, чувств Белого, его соратники, контакты, встречи, прочитанные книги - все это на страницах дневниковых записей поэта.

Материалы тома отбирались академиком РАН, сотрудником Пушкинского дома Александром Лавровым и профессором Гарвардского университета Джоном Малмстадом. Такого второго полного тома, посвященного проблеме «Белый и его окружение», просто не существует. Только отдельные материалы из него цитировались и публиковались.

В том вошли две автобиографии, «Материал к биографии», «Ракурс к дневнику», выдержки из дневника за 1930-1931 гг., дневник за 1932-й и 1933-й годы. «Материал к биографии» - это интимная биография поэта, с отметкой автора о том, что работа с этим материалом возможна только после его смерти. Этот текст читается как мистический авантюрный роман. Безжалостно к себе, предельно обнаженно Белый пишет об отношениях с антропософами, своих подъемах, крахах, личной драме - разрыве с первой женой Асей Тургеневой.

Если «Материал к биографии» - это личная летопись, начиная с детства («Первая пережитая драма - прогнали нянюшку») до 1915 года, то более лаконичный «Ракурс к дневнику» - летопись творчества с 1899 по 1930 год. Он уже не так приспособлен для сквозного чтения, но там представлены важнейшие эпизоды творческой биографии Белого - с кем встречался, какие книги читал, на какие лекции ходил. Можно подумать, что это и есть дневник поэта. Но это не так. Где же сам дневник, который был одновременно и творческими записными книжками? И тут начинается запутанная, почти детективная история.

Главная и самая большая из утраченных рукописей Андрея Белого и его эпохи пропала бесследно в недрах ОГПУ.

В 1931-м году было арестовано все антропософское окружение Белого. Поэт этой участи избежал, находясь не в Москве. Он уехал в Детское село, ища там пристанища и успокоения. Поэт устал от бытовых неурядиц, пачками арестовывали друзей. Свой дневник, а это более ста печатных листов, он оставил в квартире доктора Павла Васильева, который был официальным мужем его возлюбленной Клавдии Николаевны. Сундук с рукописями, счетами за квартиру, гонорарными ведомостями был увезен в подвалы Лубянки. В дневнике были и наброски к будущим произведениям. В Детское село Белый взял только те записи, которые вел в последние годы. Содержимое того злосчастного сундука вернули частично, но «без «Дневника», книги о Докторе, утяпанной части «Истории становления самосознающей души»… Я кажется, с ума сойду: чувствую, как все мешается в мозгах». Дневник для Белого - это, по выражению его самого, «спутник дней», «отдушина, «форма жизни».

«Больше «Дневника» писать не буду: в СССР «Дневники» есть «пожива»,

- писал Белый и, несмотря на страх, охвативший его после ареста документов, продолжил записи. Через несколько дней была арестована и сама Клавдия Николаевна: «Взяли мою милую. Это значит - больше, чем жизнь. Убит!»

Директор Музея Андрея Белого, научный редактор тома М. Л. Спивак обращалась в архив ФСБ, ответ был неутешительным: «Дневника нет». Зато там сохранилась машинопись на 25 листах - выдержка из дневников: по просьбе сотрудников ОГПУ из дневника был сделан своего рода конспект - самые «вкусные» отрывки с критикой власти, которые можно было бы использовать против поэта. Эта машинопись представлена в томе. «Такое» не могло пройти мимо зоркого ока ОГПУ: «Сегодня урезали хлеб, завтра отняли керосин, послезавтра сахар, помаленьку, полегоньку - локотком подталкивают к срыву в голодную смерть, в тифозное заболевание или замерзание. Нечто эпическое звучит в нашей катастрофе, мы на грани того, чтобы стать голытьбой» или « «Литературная газета», который каждый следующий номер есть «осрамление» кого-нибудь (все равно кого), даже не может служить бумажкой для нужника, ибо она сама г…, и утираешься ею, размазываешься. Кому нужно это позорище? Верхам Власти? Они, брезгливо зажимая носы, проходят мимо этого нужника, часто весьма умывая руки: «Это - не мы» ». «Льва Толстого вероятно бы лишили карточек, ибо соответственной рубрики «газетного работника» у него нет. Он просто писал, а теперь всюду вопрос: «К чему прикреплены, где работаете?», то есть крепостное право проводится во все сферы жизни».

Дневники 1932 и 1933-го гг. - совсем иные, поэт предельно осторожен в своих оценках и суждениях.

Любопытная эволюция: Белый пытается найти свое место в советской действительности, по крайней мере внешне, стать методологом советской литературы. Автографы поздних дневников дошли до нас не в полной сохранности. В ряде случаев оттуда вычеркнуты или отрезаны некоторые фрагменты текста: фамилии, строчки. Путем сопоставлений стало понятно, что вымарывала это уже после смерти Белого его «милая», «невыразимая» Клавдия Николаевна, любящая вдова, которая решила обезопасить посмертную репутацию своего мужа.

Большинство эпизодов, персоналии, даты, события максимально полно прокомментированы, что делает чтение автобиографических сводов Белого особенно увлекательным и не требующим обращения к дополнительным источникам.

КСТАТИ

К выходу в серии «Литературное наследство» готовятся:

Сводные указатели имен и иллюстраций к первым 103 томам «Литературного наследства»

106 том - «Из эпистолярного наследия Зинаиды Гиппиус»

107 том - «П. А. Вяземский и В. А. Жуковский. Переписка».

108 том - «В. Г. Короленко и “Русское богатство”»

109 том - «Е. И. Замятин: Новые материалы и исследования»

110 том - «И. А. Бунин: Новые материалы и исследования» - проза, поэзия, критические статьи, переводы, дневники, записные книжки, переписка с женой, в том числе из зарубежных архивов.Выдержки из «Материала к биографии» Андрея Белого и его поздних дневников

1901

Этот год переживался мною, как единственный год в своем роде: переживался он максимальнейшим напряжением; первая часть его мною переживалась, как исключительно благая: это был первый год нового столетия, так сказать новой эры; <…> этот год стал для целой группы людей, разрозненных в то время и друг друга не знавших, — эпохой зари; вместе с тем: этот год был началом <…> символической школы искусства; Александр Блок писал впоследствии об этом годе, что уже первые дни его протекали под другим знаком, чем дни 900 года; для меня этот год был годом максимального мистического напряжения и мистического откровения; все лето 901 года меня посещали благие откровения и экстазы; в этот год осознал я вполне веяние Невидимой Подруги, Софии Премудрости.

Кроме того: весь этот год для меня окрашен первой глубокой, мистическою, единственной своего рода любовью к М.К.М<орозовой>, которую однако не смешивал я с Подругой Небесною; М.К.М. в иные минуты являлася для меня лишь иконою, символом лика Той, от Которой до меня долетели веянья («Материал к биографии»).

* 1913

В один из этих дней 29 или 30-го <декабря> я видел — не знаю что: сон или продолжение вечерней медитации; я медитировал: и вдруг: внутренне передо мной открылся ряд комнат (не во сне); появился д-р в странном, розово-красном одеянии; и сам он был — розовокрест; он схватил меня и повлек через ряд комнат (это было как бы не во сне); тут наступил перерыв сознания, от которого я очнулся тотчас же; и застал себя как бы перед круглым столом (не то аналоем); на столе-аналое стояла чаша; и я понял, что это — Грааль; справа от меня сидел д-р, слева М.Я. Доктор отчетливо спросил меня: «Так вы согласны идти на это?». И я застал себя отвечающим: «Да, согласен!». И тут мелькнуло мне, что я отвечаю на какой-то вопрос, связанный с роковою тайною миссии, мне предназначенной; мне показалось, что я отдал свою жизнь делу доктора и что это дело требовало от меня огромной, мучительной жертвы: несосвятимого страдания (может быть, реального распятия на кресте); я понял, что я, или мое бодрственное «я» вопрос д-ра проспало, но высшее «Я» дало положительный ответ. Тогда д-р и М.Я. взяли чашу, Грааль и как бы подставили мне под голову; кто-то (кажется, д-р) не то ножичком сделал крестообразный, какой-то сладкий разрез на моем лбу, не то помазал меня благодатным елеем, отчего не то капля крови со лба, не то капля елея, не то мое «я» капнуло в чашу, в Грааль; но эта чаша была уже не чашей, а моим сердцем, а капля была моим сознанием, канувшим в сердце: в меня сквозь меня; и когда капля коснулась Чаши, то Христос соединился со мной: и из меня, во мне, сквозь меня брызнули струи любви несказанной и Христова Импульса; тут я проснулся: вернее, очнулся; и спросил себя: «Что это было? Был ли это сон?» Мне стало ясно: нет, не сон, а подлинное посвящение.

С той поры мне стало казаться: совершилось мое посвящение в какое-то светлое рыцарство, никем не установленное на физическом плане; и вместе с тем: сколько раз потом меня тревожило: «Твое высшее “Я” дало высшему “Я” доктора клятвенный обет: послужить какому-то делу; и перенести вытекающие из этого дела страшные, нечеловеческие страдания, а ты — проспал твою клятву; и не знаешь, чему ты поклялся...» («Материал к биографии»).

* 1930. 1 января

Господи, Боже мой, встречаем не новый год, а новый период. Два маленьких, слабых существа спят, схватясь за руки, и поднимают к Тебе , Боже, с мольбою глаза, и просят, просят, просят:

«Облегчи, Господи, тяжести, которые падают на плечи поминающих имя Твое, и нас помяни, и нам помоги. Пошли тишины, кротости, любви и смирения, чтобы мы, прислушиваясь к тебе, к себе, друг к другу, к близким по духу, ко всем, верующим в Тебя, ощутили бы, Господи, себя в Твоей церкви невидимой, и чтобы связь между твоим миром и “миром сем”, в котором мы заключены, не обрывалась!».

С той, которая мне все, стоим на острие перегиба и чувствуем всю нашу малость и все наше бессилие. Но и в малости и в бессилии поминаем тебя.

«Ей, гряди, Господи!».

«Сподобь<ся> нас услышать».

… «Гряду скоро».

С такими словами пережили мы 1930 год («Дневник»).

* 1930. 15 сентября

Огромный ноготь раздавливает нас, как клопов, с наслаждением — щелкая нашими жизнями, — с тем различием, что мы не клопы, мы — действительная соль земли, без которой народ — не народ. Нами гордились во всех веках, у всех народов, и нами будут гордиться в социалистическом будущем. Только в подлом, тупом бессмыслии теперешних дней кто-то превратил соль земли в клопов, защелкал нами: щелк, щелк — Гумилев, Блок, Андрей Соболь, Сергей Есенин, Маяковский. Щелкают револьверы, разрываются сердца, вешаются, просто захиревают от перманентных гонений и попреков. И мое сердце, мужественно колотившееся, ослабевает. Не могу, не могу вынести тупого бессмыслия, раздавливающего лучших вокруг меня.

Это не отчаяние, — это смертельное изнеможение от усилий бодрить себя и других.

Дышат на ладан Соловьев, Иванов-Разумник, Волошин, Орешин, Пастернак — сколькие, щелк, щелк — «клоп за клопом»! Скоро мы, аллегорические «клопы», будем все передавлены. Не видят, что от одних «клопов», расплодившихся мириадами, не аллегорических, а только настоящих, грозят беды.

Но такова логика, более всего нуждаясь в «интеллектах» и именно в силу этого — раздавливать интеллекты!

Последнюю полосу жизни сквозь все чувствую механическое раздавливание себя, хотя никто не давит. Давит атмосфера. Давит воздух, точно вырываемый из груди. И уже — затрепыхалось сердце! («Дневник»).

* 1933. 26 октября

Сегодня минуло мне 53 года; утром в постель принесла мне милая подарок от старушек: вкуснейшие яблоки и две груши. Я страшно растрогался: столько в этом жесте было доброты и нежности; и Милая — чудо, а не человек; столько ласки, милой детскости <…>.

Невеселые мысли <…>; у меня впечатленья: что меня <…> уже сдали в архив; все очень обрадовались, что можно сбыть Андрея Белого: он же ведь уже продемонстрировал в пользу Советской власти; с него сорван магарыч; какой же вообще от него прок? Трудно отстаивать искусство там, где слишком много медных лбов; медные лбы непрошибаемы, как Кирпотин; пока бьешь по меди, ноги твои кусают ползающие ядовитые змеи (Авербахи); ни с медными лбами, ни с ехиднами мне борьба не под силу. И стало быть: надо с достоинством опять перейти на свое кучинское житие; за два с половиной месяца я выслушал столько приятных слов, мне переданных, что если бы хоть 1/100 этих слов осуществилась бы, я жил бы как у Христа за пазухой; а жизнь наша — стоны: «жалует царь, да не жалует псарь»! («Дневник»).

Ссылки по теме:

Серебряный век Дмитрия Сечина, 22.09.2016

Строки дня. Андрей Белый, 02.04.2015

Последняя улыбка Серебряного века, 01.07.2015