Гузель Яхина стремительно ворвалась в верхние строчки рейтингов продаж и индексов цитируемости современной русской литературы. Еще в декабре 2014 года, на ярмарке Нон/фикшн, она была никому не известной дебютанткой, а уже 2015 год заканчивала как главная его сенсация, обладатель премий «Ясная Поляна» и «Большая книга». Неудивительно, что второй ее роман ожидался c большим интересом. Известно же, как трудно писать «второй роман»! Тем более когда первый - «Зулейха открывает глаза» - был столь густо замешан на таком специфическом материале.Второй роман Гузели Яхиной резко отличается и в то же время похож на первый. Теперь ее герои (как уже известно всем, кто писал «Тотальный диктант») - не задавленная изначально татарская женщина, а вполне развитые русские, то есть поволжские немцы, проживающие в вымышленном автором селении Гнаденталь. Но они тоже переживают события Гражданской войны и всего, что за ней следует.

Мы попросили поделиться своим мнением о книге Яхиной писательницу Ольгу Брейнингер, чей роман «В Советском Союзе не было аддерола» тоже вызвал в прошлом году немалый интерес. И которая, как легко можно судить по фамилии, как раз происходит из поволжских немцев. И к тому же занимается в Гарварде как раз культурной антропологией.

Текст: Ольга Брейнингер

Фото: Etazhi-lit.ru

Гузель Яхина. «Дети мои»

М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2018

Совершенно невозможно было жить - мне - без того, чтобы не написать рецензии и на первую, и на вторую книги Гузели Яхиной. С дебютным романом все было очевидно. Книга, главная героиня которой - мусульманская женщина, которая к тому же еще и «открывает глаза», - это явно ко мне, это мой профессиональный материал. В случае романа «Дети мои» связь писателя и читателя не менее прозрачна: Яхина пишет о поволжских немцах, а я - родом из них.

Я начинаю с «Зулейхи» и завороживших меня ее первых «татарских» страниц не случайно: они, как оказалось вскоре, резко отличались от остальных частей романа: от душно закупоренных сцен в теплушках, следующих по «каторжному маршруту»; от жестоких в своей экономности описаний первой зимовки на Ангаре. И у всего этого, кажется, - ничего общего с перенасыщенно-плотным, объемным и многословным, едва ли не слишком старательным буйством языка в новом романе. Но сходство - есть, и это сходство -

визитная карточка Гузели Яхиной: умение создавать этакие закрытые сообщества, миры внутри мира своей же книги

- как замкнутые сферы, которые на бумаге оживают и играют полнокровной, настоящей жизнью.

Вот, например, «Зулейха». В любых закутках тесных, сжатых, замкнутых пространств здесь бушует жизнь: хоть душное марево перенаселенной землянки, хоть закрытый на ключ трюм тонущей баржи с сотнями все еще живых; хоть не менее удушающая история про патриархальный уклад и семейную иерархию, куда перемены придут лишь через смерть от красных - и от этого тоже жадно глотаешь воздух, хотя жизнь - не твоя.

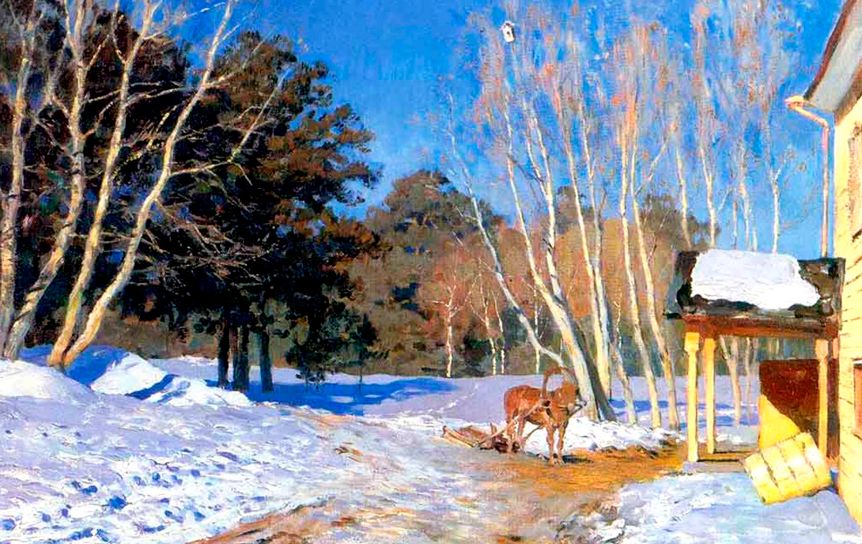

В новом романе Яхиной, на первый взгляд, все иначе. В «Детях моих» бесконечно много воздуха и простора - еще бы, ведь роман разворачивается на самой что ни на есть реке рек, на Волге-матушке. И, казалось бы, все: и дышать полной грудью, и густо, плотно, щедро писать, и фантазии как волны - бесконечны. Но не обманывайтесь. Из необъятных волжских просторов Гузель Яхина твердо и нежно, не пожалев деталей, что вызывают аритмию (ах, этот томный голос и стена-перегородка, за которую не заглянуть бедному Якобу Баху!), снова сотворит только один настоящий мир, заглянуть в который однажды можно, а вернуться - возможно, больше нет: сказочный хутор на правом берегу Волги. Все остальное, весь внешний мир будет не более чем дальним отзвуком, чужой, смутно реальной жизнью.

А вот о мире маленьком - сказочном, закрытом, замкнутом, не поддающемся течению внешнего времени - и будет роман, и в нем будет жить читатель. А также: Удо и Тильда, и Клара с Бахом, и Анче, и Васька - герои будут приходить, задерживаться, жить и уходить; а время - не будет. И нет, допустим, что какой-нибудь условный сонный Гнаденталь, едва проглядывающий сквозь речной туман (мгновенно ставший - вот уж незадача - брезгливо-чопорным, стоило рассветной мгле осесть на верхушку кирхи и на шульгауз, из которого местные вытравливали Клару с Бахом), и правда мог существовать в окрестностях Покровска-Энгельса, и время там, наверное, действительно могло идти (чему свидетельства - и баховский календарь, и сама история немцев Поволжья). Но все, что будет разворачиваться там, по ту сторону Волги, - все будет интересно, и важно, и даже страшно, очень страшно - вот только отчего-то «не про то». А «про то» будет на неприступном гнадентальцам правом берегу - в том самом сказочном, закрытом мире, где холодная вода из Волги сольется с мрачноватыми немецкими сказками и мифами. Ведь имя хозяина хутора - Удо Гримм - нарочно отсылает к самым недобрым из немецких сказочников.

Признаться откровенно, по части владения материалом и знаний об истории и повседневной жизни немцев Поволжья Гузель Яхина даст мне сто, а то и миллион очков вперед - и это правильно, и это очень хорошо. Конечно, как тот читатель, кто вместо сказок в детстве слушал истории из жизни поволжских немцев, я, наверное, могла и была особенно пристрастна - и вошла в роман, как в свой дом. Судя по картам, мои предки жили в каких-то пятидесяти километрах от ближайшего к выдуманному Гнаденталю города Покровска (позже Энгельса) - и наверняка не раз приезжали туда из своего Баронска (позже Маркса - того самого, где появился ужаснувший Сталина первый советский трактор - мне кажется, Гузели бы понравилось это совпадение).

Я просматриваю календарь Якоба Баха. 1925-й для него - Год Гостей, а для меня - год, когда родилась моя бабушка, пережившая сталинские репрессии. Двадцать седьмой Якоба Баха - Год Плохих Предчувствий, двадцать девятый - Год Бегства, а тридцать первый - Год Большой Лжи. Для нас же эти годы - годы, когда прадедушка и прабабушка переезжали с места на место, скрываясь; иногда снимаясь с места темной ночью и увозя из пожитков только то, что можно было нагрузить на пару саней. Для нас - это годы, когда никогда не виданная мною моя бабушка Лина, похожая на фарфоровую куклу с льняными волосами, сгорела от скарлатины на одной постели в повозке рядом с моей выжившей бабушкой Вильмой. Первая буква имени бабушки - W - вытатуирована у меня на левом запястье.

Это мой мир - но мой ли это роман? Мне кажется, что если говорить всерьез о таком формате современного исторического романа - укорененного в локальном материале и одновременно устремленного ввысь, как это позволяет сказочная форма, - то именно кропотливый труд сбора материала и неизбежное отстранение и дают автору «со стороны» нужную искру зажигания - ту, что вдохнет в хроники и архивные документы главное: неуловимое волшебство и романтический мистицизм немецкой культуры. И это, повторюсь, хорошо и очень правильно - что такой роман, волшебный и реальный, написан тем, кто любит этот материал - но не связан по рукам и ногам своими корнями.

Все там - не просто события - это дух времени, это дух немецкой жизни там; точнее, «русской немецкой» жизни там.

И неслучайно из всех болезней Яхина наделяет Баха немотой - ведь народная этимология слова «немец» как раз и восходит к «немому» - тому, кого местные не могли понять. И - дополнительный виток - наступление немоты Баха совпадает не только с невыразимым горем, настигнувшим его, но и с тем, что его «немецкость» становится в сложившихся обстоятельствах истории особенно важной; ведь теперь немец - это синоним «врага народа».

А вот еще одна любопытная деталь. Теряя дар речи, Бах приобретает дар сочинения сказок - сказок, которые воплощаются в жизнь и позволяют Баху строить в Гнадентале и вокруг мир, который кажется ему лучшим и правильным. Фантастический элемент? Да, но и обнажение рабочей романной конструкции - ведь и сама Яхина для создания мира «Детей моих» то и дело заимствует из немецких народных сказок - в первую очередь, конечно, все у тех же братьев Гримм.

Основа истории Клары, например, составлена из сказок о деве Малейн и о Белоснежке. Вначале Клара, подобно Малейн, заточена за стеной и спрятана со своей прислужницей от всего мира из-за неких возложенных на нее (и крайне смутно обрисованных) матримониальных планов. Но Клара - вопреки тому, что отец описывает ее Баху как «дуру» - как и Малейн, и Зулейха - «открывает глаза» и добивается - не откажу себе в удовольствии назвать вещи своими именами - статуса актора (чего, впрочем, еще совершенно недостаточно для хеппи-энда). Вторая часть истории Клары вдохновлена гриммовской же сказкой о Белоснежке, и ключевые ее сцены - смерть и судьба тела Клары - безусловно, являются одними из самых сильных в романе. Построение Яхиной цепи страшных, абсурдных и непомерно гротескных эпизодов, где присутствие Клары и участие ее, мертвой, в трудах и днях живых - довольно неожиданно, но снова

органично переосмысляет макабрические немецкие сказки.

А сколько еще там немецкого, очень-очень немецкого в «Детях моих»… Чего только стоит великолепнейшая сцена, где Бах, не в силах сдержаться, отвечает неведомому зову и, выбегая под грозу, раздирает на груди рубашку - поистине в духе немецкого романтизма «Бури и натиска», настоящий «штюрмер» - причем в прямом смысле.

И наконец, первый, волжский, любимый мой из двух финалов (второй, хоть он и бьет хлыстом современности - и, может, отчасти и правильно, потому что сказок не бывает, - мне нравится меньше; мне кажется от него, что на слишком большой, по-немецки просторный дом настроили самую малость куцую, шаткую немного крышу; и от этой крыши я почему-то меньше верю, что в таком доме можно бродить бесконечно и никогда не выйти наружу). Но мне не нужен тот дом - мне нужна Волга, которая пахнет илом, солью, кровью и великими сражениями; мне нужна Волга, в которую уходит Бах, и я - тоже уйду; обязательно уйду.

И удивительно: но то ли от страниц книги - то ли от того, что я все внимательнее и внимательнее разглядываю, вслед за Бахом, странный подводный мир, в который мы с каждым шагом превращаемся сами - и оживающий мрамор человеческих тел, и уродливые модели «карликов» из того, моего города Маркса, и тени, и камни, - но неизбежно, неуловимо сопровождает нас шлейф хлороформа. От «Волшебной горы» Томаса Манна, не иначе.

А мы позволяем Волге нести себя дальше и дальше, мы погружаемся в воды памяти и распадаемся в тяжести связи времен.