Текст: Арсений Замостьянов

Это немало. Хотя, кроме этого, Сурков написал в рифму тома и тома. Да, он был одним из самых советских поэтов. Мраморно советский. По выделке, но фасону, по начинке.

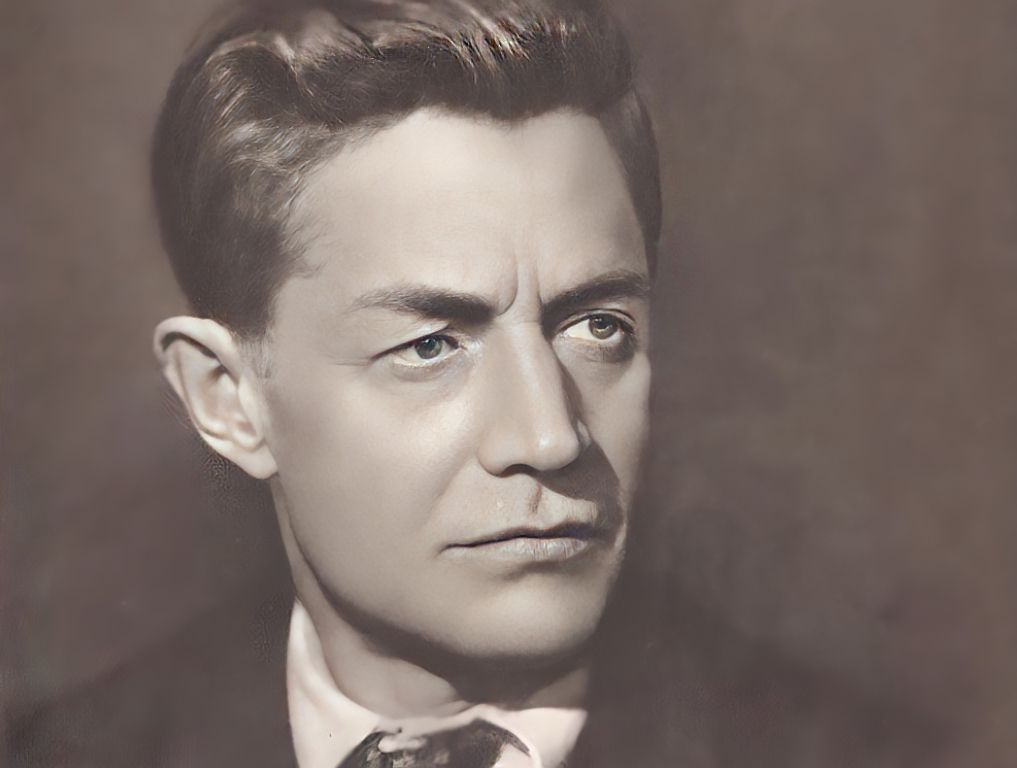

С фотографий на нас смотрит идеальный комиссар – вдумчивый, чуткий руководитель, умеющий, однако, бывать и беспощадным. Даже по прическе видно: идейный коммунист. Надежный, без выкрутасов.

Недобитый комбриг и больной военком…

С 12 лет деревенский мальчишка служил «в людях» в столице: работал учеником в мебельном магазине, в столярных мастерских, в типографии, в конторе и весовщиком в Петроградском торговом порту, когда началась Первая Империалистическая. Потом он прошел почти всю Гражданскую войну в Красной армии – вплоть до подавления Антоновского восстания на Тамбовщине. С винтовкой завоевал советскую власть и стал ее поэтом, когда еще пахло порохом и кровью. Первые стихи опубликовал в 1918 году в петроградской «Красной газете» под псевдонимом А. Гутуевский – в честь невского островка. Но долгие годы Сурков оставался в тени: и поэтов, и героев Гражданской в те времена хватало с избытком. Он вернулся в родную деревню, организовал там избу-читальню.

В его стихах, написанных еще, как сказал бы сам Сурков, в дыму пожарищ, прочитывалась и энергия молодости, и влияние мужественной батальной лирики Киплинга и Гумилева:

- Господин капитан,

- Что ты выбелил губы?

- Я сегодня тебя

- Не достану клинком.

- Может, вспомнишь,

- Как взят в шомпола

- И порубан

- Недобитый комбриг

- И больной военком?..

- Господин капитан!

- У степной деревушки

- Отравил меня холод

- Предсмертной тоски.

- ...Опрокинутый столик.

- Разбитые кружки.

- Свистки...

Тут есть поэтический лоск, есть и загадка, это не плакат.

Некоторые его стихи напоминали щегольскую героику Николая Тихонова:

- Хорошие были ребята,

- Ребята были "на ять".

- Замедленно падал пятый.

- Шестой остался стоять.

- Шестой шатнулся сутуло

- (Шаг в сторону, шаг назад)

- И рыжему есаулу

- Взглянул исподлобья в глаза.

Это неудивительно: они вместе начинали, причем, Тихонов – гораздо ярче.

В отличие от многих других фронтовых комиссарствовавших поэтов, Сурков любил и умел учиться, был книгочеем.

В 1931—1934 годах учился на факультете литературы в Институте красной профессуры. И даже защитил мудреную диссертацию. К концу 1930-х он выдвинулся на первые роли в советской литературе. Возглавлял журналы («Литературная учеба», «Новый мир»), был ректором Литературного института. Стал одним из руководителей Союза писателей. Привилегированный товарищ, ответственный работник…

До смерти четыре шага…

Когда началась война – он мог найти себе теплое место в тылу, но безоглядно ринулся в действующую армию, отбросив все дела. Первые фронтовые стихи он опубликовал в первый день войны. Писал он в то лето и осень как никогда разнообразно и яростно:

- Видно, выписал писарь мне дальний билет,

- Отправляя впервой на войну.

- На четвертой войне, с восемнадцати лет,

- Я солдатскую лямку тяну. –

Многие могли повторить эти строки вслед за Сурковым. Он был одним из миллионов, прошагавших в сапогах и шинелях несколько лет, несколько войн. "Когда я первый раз ходил в атаку, ты первый раз взглянул на белый свет", - писал он Симонову, младшему другу.

Всю войну он много писал и публиковался – и его сборники тогда не оставались без читателей. Солдатская лямка не мешала вдохновению. Писал он много, иногда срывался в тяжеловесную риторику, не забывал об идеологии. Но в его фронтовых стихах нет фальши. Армейский быт он знал досконально.

Когда немцы побеждали и стягивались к Москве, когда бои шли на подступах к Истре – Сурков оказался в окружении. До смерти и впрямь было четыре шага. Об этом – в стихах и прозе – он рассказал в письме жене. Рассказал, понимая, что это письмо может оказаться последним.

«Письмо было написано в конце ноября, после одного очень трудного для меня фронтового дня под Истрой, когда нам пришлось ночью после тяжелого боя пробиваться из окружения со штабом одного из гвардейских полков... Так бы и остались эти стихи частью письма, если бы уже где-то в феврале 1942 года не приехал из эвакуации композитор Константин Листов, назначенный старшим музыкальным консультантом Военно-Морского Флота. Он пришел в нашу фронтовую редакцию и стал просить «что-нибудь, на что можно написать песню». «Чего-нибудь» не оказалось. И тут я, на счастье, вспомнил о стихах, написанных домой, разыскал их в блокноте и, переписав начисто, отдал Листову, будучи абсолютно уверенным, что хотя я свою товарищескую совесть и очистил, но песня из этого абсолютно лирического стихотворения не выйдет. Листов побегал глазами по строчкам, промычал что-то неопределенное и ушел», - вспоминал Сурков.

Песня у Листова и Суркова получилась такая, что уже в 1942 году ее пели на всех фронтах и в тылу. «Землянка» — там каждое слово, каждая нота на месте. Он ведь свою «Землянку» и написал в солдатской землянке… На фоне боевых песен того времени она выделялась грустью, даже трагизмом. Пели ее все лучшие певцы того времени, начиная с Лидии Руслановой.

Кто-то из певцов – скорее всего, Утёсов – поменял одну строчку. У Суркова было и есть: «Мне в холодной землянке тепло От моей негасимой любви». А запели, к неудовольствию поэта – «От твоей негасимой любви». Так оказалось теплее. В этой песне не упоминались вожди и полководцы. Они в «Землянке» просто неуместны. Зато в «Песне смелых», которую которую со времен Финской войны тоже знали миллионы, имя верховного звучало не раз: «Смелыми Сталин гордится, Смелого любит народ. Смелого пуля боится, Смелого штык не берёт!»

А в мае 1945 года в газетах появилось и сурковское «Утро победы»:

- Снова ожили в памяти были живые —

- Подмосковье в снегах и в огне Сталинград.

- За четыре немыслимых года впервые,

- Как ребенок, заплакал солдат.

В длинной череде триумфальных стихотворений той весны голос Суркова не затерялся. А «Землянку» по вагонам пели инвалиды. Тысячи безымянных музыкантов и певцов, которых война оставила без ноги или без глаз… Песни хватило надолго. Еще полвека после войны калеки с медалями на пиджаках пели под свои видавшие виды баяны и гармони: «Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой». Ничего сильнее Сурков не написал. Да и не он один.

Вельможа

Он оставался бойцом идеологического фронта, не считаясь с издержками этой роли. В 1937 году писал обличительные стихи про врагов народа, в начале 1950-х переводил поэтические опусы Мао Цзэдуна…

Сурков был писательским начальником крупного пошиба. На уровне министра. Первый секретарь Союза писателей СССР, он несколько лет был членом ревизионной комиссии ЦК КПСС, а позже – кандидатом в члены ЦК – не каждый министр поднимался до такого уровня.

Евгений Евтушенко в своей скандальной «Преждевременной автобиографии» еще во время оно пересказал такой сюжет. Сурков наставлял молодых литераторов:

«— Зачем вы все куда-то так далеко ездите — в Сибирь, на Камчатку! Это все очень дорого стоит государству. Садитесь на трамвай, купите билет за пятнадцать копеек и поезжайте на московский завод.

Тогда встал один молодой писатель и, грустно глядя на маститого, сказал:

— Алексей Александрович, уже почти десять лет, как трамвайный билет стоит не пятнадцать копеек, а тридцать!»

В этом эпизоде маститый поэт выглядит лицемерным чинушей. Но, думаю, Евтушенко здесь несправедлив. Разве Сурков, раненый в трех войнах, обязан наравне с молодыми толкаться в общественном транспорте? И вряд ли сам Евтушенко в последние лет 30 жизни знал, сколько стоит в Москве проезд на метро…

В плеяде тогдашних крупных литературных начальников Сурков был «добрым следователем». Конечно, недруги и для сурковского добродушия нашли недоброе определение – «гиена в сиропе». Даже Илья Сельвинский держал его за приличного человека, хотя добавлял при этом ядовито: «Жаль, стихов писать не умеет, а для поэта это недостаток».

Ахматовой он помогал всегда – по мере возможностей. Кажется, ни на минуту не забывал о ее бедах. Даже после постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» — то в санаторий направит, то подработку найдет, то публикацию пробьет. Скорее всего, именно по её стихам красноармеец Сурков учился слагать строки. Пожалуй, лишь однажды Сурков едва не стал инициатором разоблачительной кампании. В 1947 году в журнале «Культура и жизнь» он опубликовал статью «О поэзии Пастернака», категоричную и злую – в духе эпохи.

«Принципиально отрешенным от нашей действительности, иногда условно лояльным ей, а чаще всего прямо враждебным ей предстает Пастернак в большинстве своих стихов. Таким и за это именно принимают его реакционные зарубежные критики, противопоставляя Пастернака всей советской поэзии. Как «чистый поэт» Пастернак, нарочито усложняя свои стихи, наглядно демонстрирует узость и нищету своего духовного мира, разорваность сознания, приводящую к бесплодной игре в далекие и сложные ассоциации», - бушевал Сурков в этой статье. «Советская литература не может мириться с его поэзией, и поныне остающейся далекой от советской действительности», - таков был его комиссарский вывод. «В наши дни политический донос – это не столько поступок, сколько философская система», – так, если верить мемуаристам, откликнулся Пастернак на эту публичную экзекуцию. К счастью, в тот раз из Союза писателей его не исключили. Правда, остановили публикацию «Избранного».

На одном из московских поэтических вечеров, в прологе, Сурков «толкал речь» о борьбе за мир, о проклятых империалистах. После одной из тирад публика разразилась особо шумными овациями. Но адресовались они не Суркову, а… Пастернаку, который появился в зале. И во время чтений ему аплодировали с демонстративной теплотой. Сурков всё понимал: гонимых у нас почитают. Пастернак оставался вольным художником: публиковал переводы, главное писал «для себя». Впредь Сурков не торопился с разоблачениями, участвовал в грозных кампаниях без вдохновения, постольку-поскольку.

Как высокопоставленный вельможа, он почти ежедневно присутствовал на официальных встречах, конференциях и пленумах. Сурков держался обаятельно и просто, без чиновничьего холодка, но всё же административные заботы не способствуют рождению таких стихотворений, как «Бьётся в тесной печурке огонь…». Гумилевский, киплинговский дух иссякал… Но скольких горемык обогрела его печурка!

Сильной закатной лирики у него не получилось. Огонь почти не бился. Сурков почивал на лаврах. Частенько писал предисловия к солидным изданиям советских поэтов – Ахматовой, Демьяна Бедного, даже Маяковского.

Остался ли в истории литературы сурковский монумент? Конечно остался. И в истории страны тоже. Его невозможно упразднить – как войну, как память о павших и победивших.

Советский мрамор – это геологический феномен, от которого нельзя отмахнуться. Он еще долго будет и восхищать, и ужасать. И Алексей Сурков – из этой породы. И его «Землянка» будет звучать всегда.