Текст: Андрей Цунский

- АУДИО. А нужен ли вам Колбасьев?

- АУДИО. Сергей Колбасьев. фрагмент из повести «Арсен Люпен»(32 мин)

- Аудиоверсии материалов «Года Литературы»

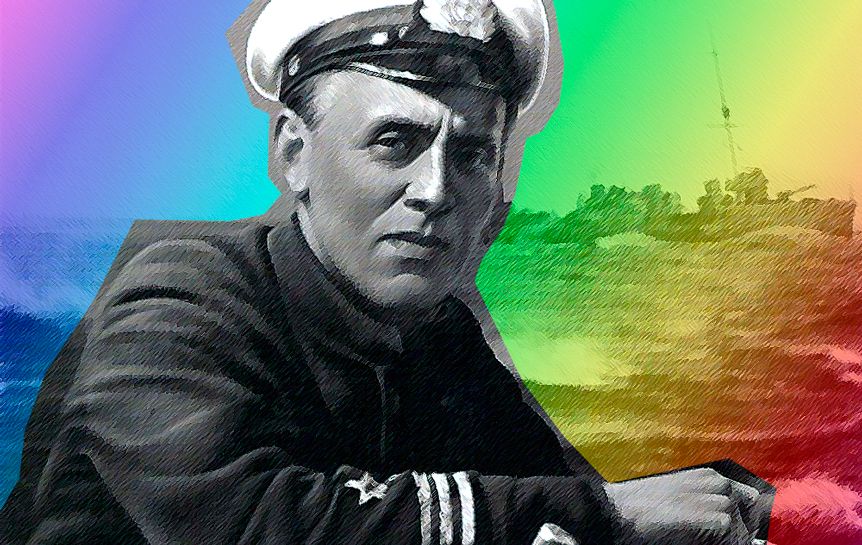

- Лейтенант, водивший канонерки

- Под огнем неприятельских батарей,

- Целую ночь над Южным морем

- Читал мне на память мои стихи.

- Н. С. Гумилев

Первое побуждение читателя крикнуть «нужен!» - даже если и не читал ничего. Здоровый инстинкт книголюба. «Не понравится – сменяю на Конецкого, или Крона. Или на Сахарнова».

Март вообще очень «морской» месяц в истории нашей литературы. В марте родились Сергей Адамович Колбасьев пятнадцатого, и Святослав Владимирович Сахарнов – двенадцатого. Тридцатого умер Виктор Викторович Конецкий...

Однако какой именно Колбасьев вам нужен?

Его произведения «Радио — нам» и «Радиокнижка» - библиографические редкости, но явно имеют отношение к шепелявому жанру «нонфикшн». И ценности практической в нашу эпоху уже, пожалуй, не имеют.

Изготовленные им модели кораблей погибли во время блокады Ленинграда.

Его статья Jazz в журнале «Тридцать дней» (1934, № 12) – редкость еще большая, чем книги для радиолюбителей.

И хотя сейчас книги его прозы и поэзии переизданы и снова и снова переиздаются - сама фамилия «Колбасьев» стала практически синонимом слова раритет.

Раритет

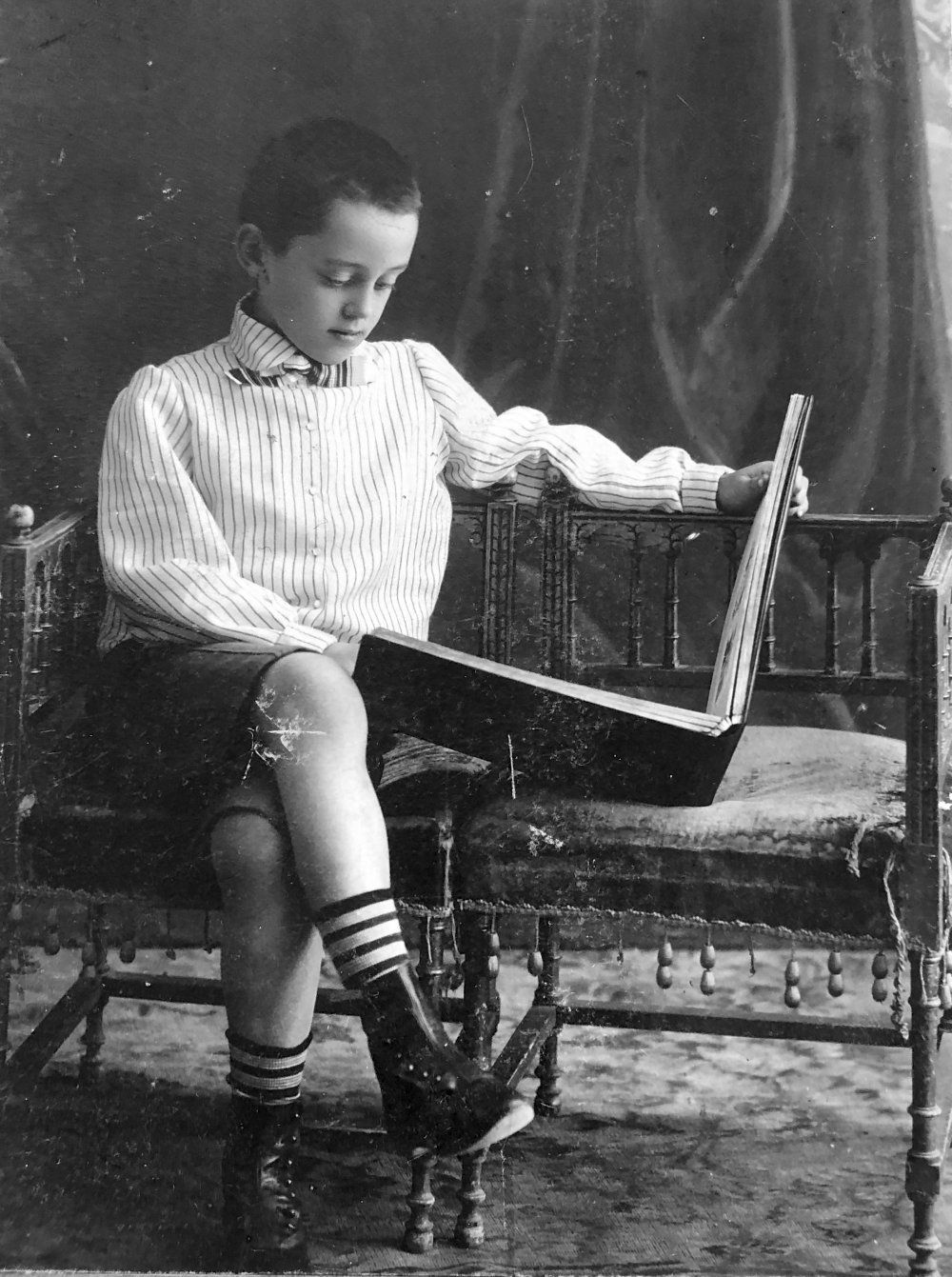

А ведь и правда, Колбасьев – раритет. Редкость, не тиражированный феномен. Он и полиглот – знал шесть языков, включая экзотический фарси. Обладал немалыми научными и инженерными знаниями. И храбрый моряк, офицер. А после революции без раздумий, как интеллигент и патриот - встал на сторону красных. Служил на красном эсминце «Московитянин», служил старшим помощником на эсминце «Прыткий» Волго-Каспийской флотилии, с июля 1919 по февраль 1922-го в Азовской воен. флотилии и в штабе действующей эскадры Черного моря. По мнению знатоков его корабельная проза, помимо несомненных художественных достоинств, отличается удивительной технической и военной точностью.

В1921 году Сергей Адамович познакомился с Николаем Степановичем Гумилевым. На него эта встреча произвела огромное впечатление – однако отметим, что это было взаимно. Строки Гумилева, вынесенные в эпиграф, посвящены самому Колбасьеву. Храбрость, даже некоторый авантюризм, желание жить так, как хочется, а не как все... Ну конечно, они сразу увидели это друг в друге. И после этой встречи Колбасьев начинает писать стихия. А Гумилев знакомит его с другими литераторами.

«Это был худощавый, довольно высокий молодой человек с черными итальянскими глазами, быстро и много говоривший. Он был прост, приветлив, одержим литературой и необычайно легко сходился с людьми… Колбасьев был переполнен рассказами, анекдотами, пословицами из морской жизни, и всё это — то трагическое, то смешное, часто непристойное — он щедро обрушивал на восхищенных слушателей. Стихи он писал тоже только о море.

…Его дружба с Гумилевым и сам гумилевский покрой его первых стихов открывал перед ним двери «Цеха поэтов»… Но в «Цех поэтов» Колбасьев не пошел…» - Н. Чуковский, из книги «Литературные воспоминания».

В феврале 1922 г. Наркомпрос Анатолий Луначарский ходатайствует об увольнении Колбасьева в запас и работает переводчиком в издательстве "Всемирная литература". В этом же году Колбасьев вступил в литературную группу "Островитяне". Вскоре опубликовал поэму «Открытое море».

- И завертелся плотный воздух,

- И разорвалась, звеня, волна,

- Железным клином забилась в горло,

- Свистит в ушах и глаза вдавила

- А за плечи тянут скользкие руки,

- И расплывается зеленый дым.

Откликнулся на стихи Колбасьева мэтр того времени Валерий Брюсов:

"С. Колбасьев стремится к простоте речи, хочет действовать на читателя сжатым реализмом своих картин, но очень часто это приводит автора к самой несомненной прозе".

Действительно, вскоре Сергей Адамович стихи писать перестал.

Гумилева больше рядом не было. Его расстреляли.

Дипломат

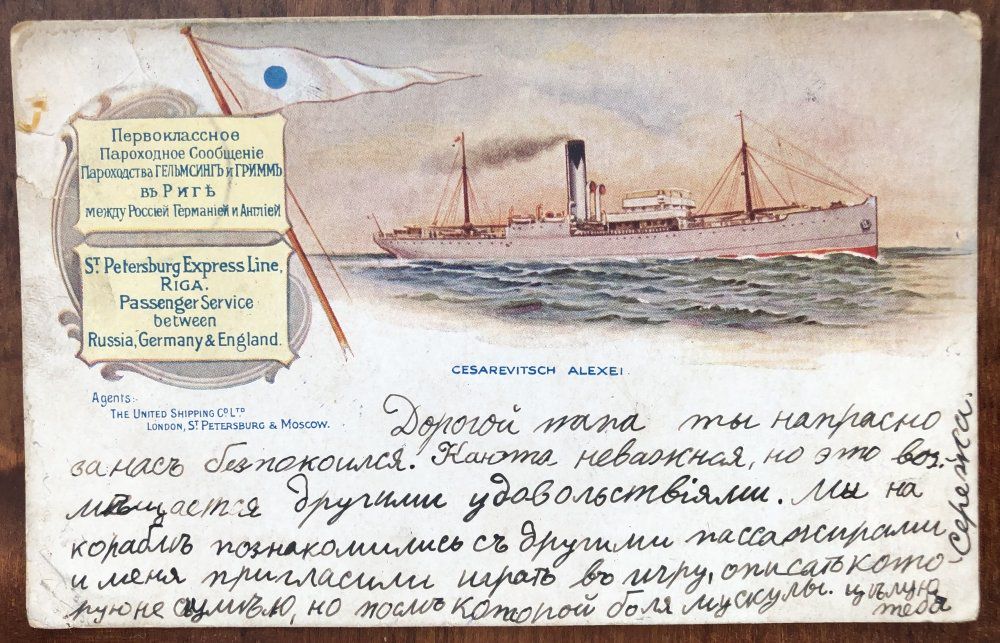

В 1923 году моряк Сергей Колбасьев отправляется через горы и пустыни – в Афганистан. Он едет работать переводчиком в советском посольстве в Кабуле. В этом же году Колбасьев был отозван из Афганистана и направлен в торговое представительство СССР в Хельсинки, где проработал до 1928 года.

Новый переводчик проработал у посла СССР в Афганистане Федора

Раскольникова всего два месяца. Говорят о разных причинах столь быстрого расставания Колбасьева с Кабулом. Общее во всех рассказах одно – «конфликт с Раскольниковым». Причина? Колбасьев восхищался Гумилевым. А у его жены, Ларисы Рейснер, был с Гумилевым страстный и бурный роман. И роман этот дал читателю поэму «Гондла», в «Автобиографическом романе» Рейснер Гумилева легко узнать в Гафизе, сохранились письма... Раскольникова можно только пожалеть. К тому же как раз Лариса-то его не пожалеет. Вскоре она уже будет в Москве, и ее новым страстным увлечением будет Карл Радек.

Рассказанный Афганистан

А уже в октябре 1923 года «серапионов брат» Николай Тихонов пишет другому «брату»: «…Сергей Колбасьев делал прогулку по Афганистану. Растолстел, как кабульский боров, — поздоровел, привез 1001 рассказ, афганские подтяжки, брюки, анекдоты. В общем, богатый человек, и уже уехал снова: в Гельсингфорс на один год. Жди от него письма. Верочка — слушай, Лева,- вероятно, на днях подарит ему маленького афганца, ребенка, который еще до появления на свет без визы проехал в Азию, обратно, в Финляндию и т. д. Чудо конструктивизма…»

1001 рассказ – это не литературные произведения, это тысяча и одна история. «Пастухи из племени дурани, одного колена с эмирским. Хан вынес воды помыть руки, сам полил. «Гости эмира - наши гости», -сказал он.

Пили кислое молоко и слушали, как играет большой афганец на маленькой дудочке из тростника. В звуках маленькой дудочки была степь, ветер, ночь - все, что вверху, и все, что внизу. От этой музыки становилось тревожно. Вокруг сидели люди с непокрытыми головами, с длинными волосами, смуглые, белозубые, в простых длинных рубашках. Как в раю».

Кстати, дальше в письме Лунцу Тихонов написал: «Сергей настроен очень хорошо. На его месте любой из нас написал бы целую книгу о бое баранов, о бое соловьев, о беге слонов, об эмире-шофере, об этой афганской сутолоке, а я боюсь, что он не захочет писать».

И правда не захотел. Все эти дорожные истории – истории туриста, а не путешественника. «То есть как! - удивленно воскликнете вы, - да и сейчас поехать туда это очень опасно, а уж тогда...» Отметим – тогда и с дипломатическим паспортом было безопаснее. А кроме того – Колбасьев по природе был путешественником, а не туристом. Разница большая.

Таки остались истории про афганскую эпопею Колбасьева рассказанными – но не написанными. А «чудо конструктивизма» - дочь Сергея Адамовича Галина Сергеевна – проехав без визы в Азию и обратно, родилась в Хельсинки в положенный срок.

Последний адрес

Из Кабула Колбасьев отправляется на службу в Финляндию, где проработал в советском торговом представительстве пять лет. Сначала он состоит в торгпредстве переводчиком, но в 1926 году становится товароведом-статистиком, который занимается оборудованием для систем связи. В 1928 году он завершает работу в торгпредстве и возвращается в Ленинград. Адрес, по которому он поселится – его последний адрес. Моховая, дом 18, квартира 6. Как бы хотел его знать герой Игоря Скляра, из фильма «Мы из джаза»...

«…А к вечеру обязательно кто-нибудь приходил, и не один, а человека три-четыре, иногда и больше. Не помню дня, чтобы у нас никого не было. Кто только не перебывал в нашем доме на Моховой! Писатели - Николай Тихонов, Корней и Николай Чуковские, Вениамин Каверин, Михаил Слонимский, Борис Лавренев… всех и не вспомнить. Приходили радиолюбители, знатоки и поклонники джаза, художники, композиторы, артисты… Засиживались допоздна, когда отец демонстрировал гостям свои новые пластинки или записи джазовой музыки. Отец сам собрал проигрыватель для пластинок, как, впрочем, и радиоприемник. От своей аппаратуры он добился чистейшего звучания, не идущего ни в какое сравнение с бытовыми звуковоспроизводящими устройствами тех времен...» - вспоминает Галина Сергеевна.

Кончается все, как вы догадались, в 1937 году. Его арестовывали и раньше, дважды. Но все улаживалось. Тридцать седьмой надежд не оставлял.

Что же осталось нам от Колбасьева?

Уже давно знаменитый сериал со Стивеном Фраем и Хью Лори (тоже кстати, писателями!) оживил в нашей стране интерес к творчеству создателя забавного литературного дуэта: аристократа Берти Вустера и его умнейшего слуги Дживса. А первым познакомил русского читателя с похождениями этой парочки... Колбасьев! В 1928 году.

Несколько раз переиздана его проза.

Ему посвящена небольшая сюжетная линия в фильме «Мы из джаза».

«Последним достижением отца в области радиотехники было устройство для приема изображения. В нем не было даже отдаленного сходства с телевизором. Большой, около 50 сантиметров в диаметре, металлический перфорированный диск, в верхней части которого при вращении возникало на розовом фоне изображение величиной со спичечный коробок. Мир увлечений отца был необычайно разнообразен. Помимо неизменной страсти к радио и джазу, он увлекался фотографией, авиамоделизмом и даже изготовлением различных игрушек, в том числе елочных, которых в те годы в продаже почти не было. Он прекрасно знал мировую литературу, живопись, музыку, Все, кто с ним встречался, находили в нем интереснейшего собеседника…"

Кое-что осталось. А я вот о чем задумываюсь все чаще. Сколько можно считать таких прекрасных людей чудаками, а «серьезными людьми» - серую туповатую посредственность? Почему человек много умеющий, знающий, и желающий поделиться с другими вызывает подозрения? Почему люди считают возможным с самых высоких трибун всерьез нести чушь о вреде преподавания иностранных языков? И какого дьявола таблички с «последним адресом» снимают по желанию тех, кому не нравится вспоминать это страшное время? Или по глупости считают, что эта история – не их история? Ох, не шутили бы вы, граждане-господа-товарищи - с бумерангом...

P.S.

В декабре 1966 года Виктор Конецкий обратился с вопросом и просьбой к адмиралу флота СССР Ивану Степановичу Исакову. Спрашивал, не знал ли тот в молодые годы морского офицера Колбасьева, и не считает ли он, что Колбасьев достоин того, чтобы его именем – за подвиги в бою и литературную работу- назвали судно или корабль?

Пришел ответ, цитирую по Виктору Конецкому:

««Сергея знал». Это ответ на мой вопрос, знал ли адмирал Колбасьева в жизни. Их пути могли непосредственно пересечься в 1919 году на миноносце "Деятельный", в составе Волго-Каспийской флотилии, то есть при штурме Энзели.

«Согласен». Это означает, что Иван Степанович считает Сергея Колбасьева таким моряком и писателем, который заслужил право плавать и после смерти – кораблем».

Имя С. А. Колбасьева будет присвоено базовому тральщику Балтийского флота только в 1999 году.

Думали. Решают у нас такие вещи - не писатели. Да и, как оказалось, не адмиралы.

.