Текст: Андрей Мягков

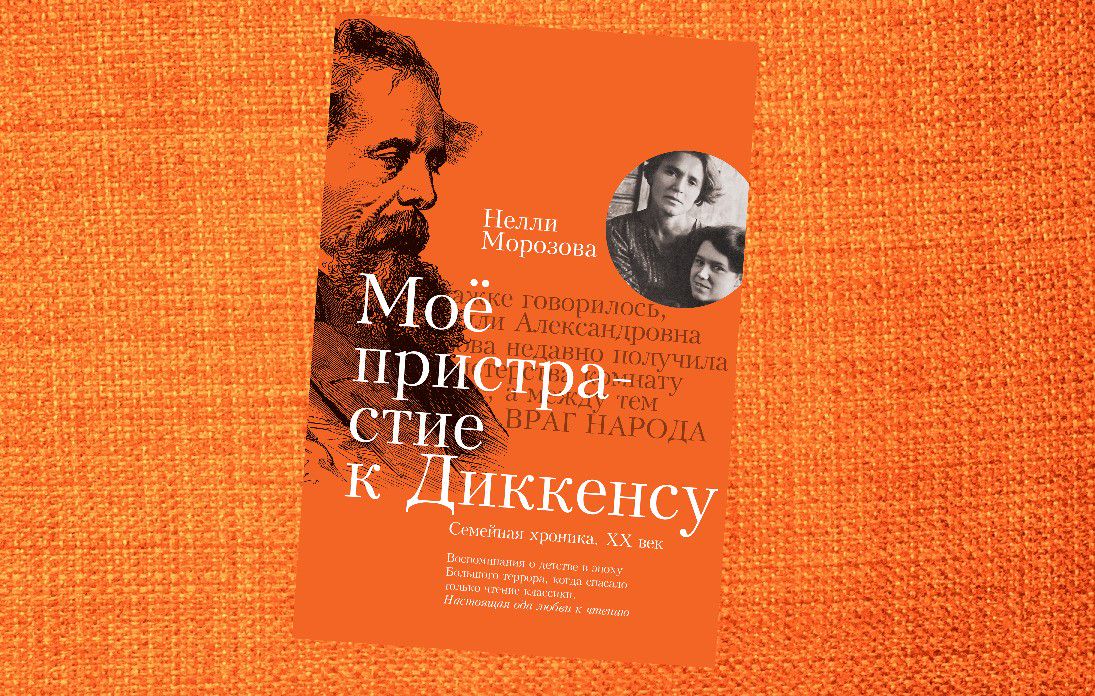

Московское издательство «Иллюминатор» решило красиво переиздать «Моё пристрастие к Диккенсу» — воспоминания киносценариста и редактора Нелли Морозовой о том, как книги помогли ей — девочке, а позднее и девушке — пережить эпоху сталинских репрессий. Свои детско-юношеские мемуары Морозова писала в 1970-х годах, когда ей было около тридцати; писала исключительно как семейную хронику и даже не предполагала их когда-нибудь напечатать. Однако жизнь умеет удивлять: «Моё пристрастие к Диккенсу» было впервые издано на излете советского государства, в 1990-м, во второй раз — в 2011 году. И вот пришло время переиздать его в 2022-м — ни десятилетия без этой книги, получается. Жаль только, зазвучала она теперь особым образом.

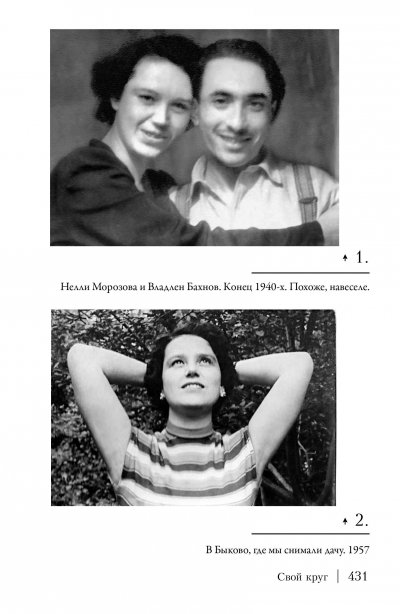

Нелли Морозова родилась в 1924 году в интеллигентной семье: отец, Александр Моррисон — журналист, мать, Вера Морозова — скульптор. Родители сперва поддерживали идеалы революции, но, как это часто случалось в 30-е, взаимности не обнаружили — в 1936 году папу арестовали, а Нелли из октябренка превратилась в дочь врага народа. Спасением для девочки стали книги Диккенса, а заодно и его герои: мистер Пиквик, Джо и остальные. Но главное место в воспоминаниях Нелли занимают все-таки не персонажи английского классика, а ее собственная семья, которой даже в разгар Большого террора удавалось сохранять человеческое тепло и достоинство.

«Иллюминатор» также дополнил книгу воспоминаниями автора о журналистке и писательнице Евгении Гинзбург, а также фотографическим послесловием сына Морозовой — Леонида Бахнова. Ну а поскольку книга, повторимся, отличается трепетным оформлением и огромным количеством фотографий, предлагаем вам не только почитать ее — вдруг вы этим уже занимались, — но и поглядеть некоторые ее страницы.

Моё пристрастие к Диккенсу: семейная хроника. XX век / Н. А. Морозова. — М.: Иллюминатор, 2022. — 448 с.

ДЕЛА ПАРТИЙНЫЕ

Я уже упоминала, что с тридцать второго веселая нищета моих родителей была поколеблена. Нищета стала меньше, но веселья не прибавилось.

Отец съездил в московскую командировку и немного пополнил скудный гардероб матери. Себе покупку пальто он не мог еще позволить и ходил в шинели до пят военного образца.

Работа отнимала у отца все больше времени, и гости собирались у нас все реже. Какую-то роль в изменении домашней атмосферы сыграл приезд Вали и его рассказы, но не думаю, что решающую. Тяжелое нервное истощение отца обнаружилось раньше, а мать и до этого уезжала лечить обострившееся заикание.

Мне с раннего детства были хорошо знакомы слова «посевная», «уборочная». С ними были связаны внезапные (как будто сев или уборка урожая были стихийными бедствиями, а не сезонными деревенскими работами) отъезды отца, тревоги матери. Всегда казалось, что отец уезжает на войну, хотя я знала, что он едет помогать местным районным газетам в «кампании» сева или уборки. Сходство с отъездом на фронт усугублялось тем, что отец опускал в карман шинели враждебно блеснувший браунинг.

Я спросила у матери, зачем он это делает.

— На случай кулацкого нападения.

Потом я спросила отца:

— А тебе удалось застрелить хоть одного кулака?

Он ответил резко:

— Нет! — и рассердился. — Не говори глупостей! Оружие мне дано не для убийства, а для защиты.

Спросить, нападали на него или нет, я уже не осмелилась. Если бы нападали, он сам сказал бы.

Тут мне придется вторгнуться в мои детские воспоминания и попытаться объяснить — себе, другим и в память об отце, — как же так могло случиться, что добрый, порядочный и весьма неглупый человек мог не осознать происходящие в стране роковые события и принять в них участие на неправой стороне?

Ранняя молодость моих родителей — почти отрочество — совпала с революцией, которая захватила их благородством идей, возможностью применить бьющие через край силы на благо освобожденного народа. Это было так увлекательно, так не предполагало трагического конца — ну разве что гибель от руки классового врага.

А работа в газете, на ниве просвещения все того же боготворимого народа, который не дорос еще до понимания передовых идей и потому не видит собственного блага, — казалось: это ли не достойное поприще?

Когда спустя десятилетия читаешь старые газеты, то смысл тогдашних законов и указов (особенно тридцать второго года) вопиюще ясен и сквозь тусклый шрифт проступает кровавая подоплека таких слов, как «лишенец», «подкулачник», «летун». Тогда для многих «просвещенных» содержание этих слов было однозначным...

Думаю, что столкновение с действительностью, то, что отец увидел на селе, и привело его к душевной депрессии и нервной лечебнице в тридцать втором.

Что пережил в ту пору отец? Какую борьбу вел со своей совестью? Как глушил доводы пробивающегося сквозь идеологические шоры разума?

Сталин намного вперед обеспечил себе алиби статьей тридцатого года «Головокружение от успехов.

Слова «перегибы», «головотяпство» так же вжились в мое детство, как «посевная» и «уборочная». Я думаю, что именно эти слова были тесемочками, на которых шоры держались.

Все объяснялось неумелыми (или злонамеренными) действиями «олухов» на местах.

Дело представлялось так, что сигналы бедствия коллективизации пришли «наверх» с опозданием, а как только пришли, немедленно была спущена спасительная директива. Но действия «олухов» — такова уж их природа! — неуправляемы, и от нелепого их поведения нельзя застраховаться и впредь...

Правильность же генеральной линии подтверждалась успехами индустрии, о которых кричал весь мир. Действительно кричал, и даже со страниц буржуазной печати. Даже враги вынуждены были признавать очевидное.

Быть может, подобные доводы служили отцу опорой в смятении его души и рассудка?

Возвращаюсь собственно к воспоминаниям.

Из местной «богемы» продолжали бывать у нас в том году старик Туркин, связанный с делами чеховского музея и библиотеки, и художник Юрьев, надрывно кашляющий, обремененный многодетной семьей.

Остальные были давние друзья и сотрудники отца, которых я помнила еще по другим городам. Он постепенно стянул их к себе в редакцию.

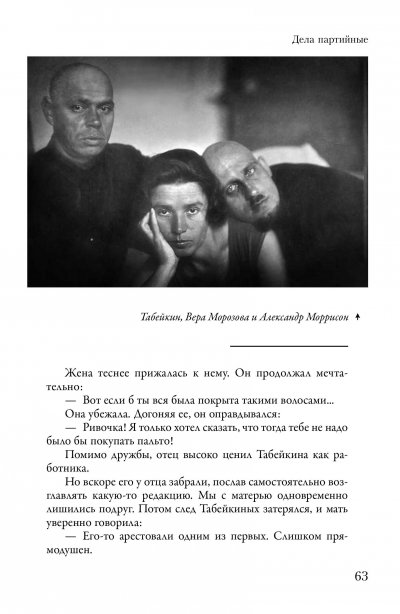

Табейкин был его замом. Ширококостный смуглый человек с бритой головой, в прошлом шахтер. Он говорил добродушным басом и был неуклюж. Мать как-то обмолвилась, что он так же неловок и в жизни вообще: «Из тех людей, у которых бутерброд падает всегда маслом на пол».

Простодушие его вошло в поговорку и доставляло ему много неприятностей. Помню рассказ о нем, который всех веселил.

Однажды холодным ветреным днем они с женой шли под руку. Табейкин, скосив глаза, вдруг восхитился:

— Какие у тебя густые волосы, Ривочка!

Жена теснее прижалась к нему. Он продолжал мечтательно:

— Вот если б ты вся была покрыта такими волосами...

Она убежала. Догоняя ее, он оправдывался:

— Ривочка! Я только хотел сказать, что тогда тебе не надо было бы покупать пальто!

Помимо дружбы, отец высоко ценил Табейкина как работника.

Но вскоре его у отца забрали, послав самостоятельно возглавлять какую-то редакцию. Мы с матерью одновременно лишились подруг. Потом след Табейкиных затерялся, и мать уверенно говорила:

— Его-то арестовали одним из первых. Слишком прямодушен.

Миша Партков был всеобщим любимцем — добрый, деликатный, у него даже волосы были по-женски мягкими и безвольно распадались на пробор.

Соня Парткова была старше его, обожание мужа носило у нее материнский характер. У Миши была залеченная чахотка, и Соня все время дрожала за его здоровье и пичкала всевозможными лекарствами.

Недалекого ума, она покоряла своей постоянной готовностью броситься на помощь. Во время детских болезней я сквозь температурный туман часто различала склоненное лицо Сони. Само собой разумелось, что со всеми бедами, если рядом не оказывалось матери, следовало бежать к Соне. Эту склонность бежать к Соне, чтобы погреться около нее, я приметила и у взрослых.

Леня Добродеев был моложе всех, его лицо было по-мальчишески округлым, и глаза смотрели на мир с непоколебленным доверием.

Я привыкла, что общей чертой близких к отцу и матери людей была доброта. Поэтому как некую залетную птицу я разглядывала Лиду Чентовскую — резкую в обращении молодую женщину, недавно назначенную ответственным секретарем редакции.

Очень худая, с чахоточным румянцем, курящая папиросу за папиросой. Ее всегда познабливало, и она даже в доме не снимала пальто. Поверх меха лихорадочно поблескивали огромные глаза.

Загадочным было ее обращение с Леней Добродеевым. Уходя, она вдруг повелительно бросала:

— Не провожайте меня сегодня. Лицо у Добродеева становилось несчастным.

— Почему? — одними губами спрашивал он.

— У меня дурное настроение. Я сорву на вас злость.

Леня выражал готовность вытерпеть что угодно. Тогда Чентовская говорила еще более надменно:

— Кажется, вы слыхали, что я не хочу?

И уходила, передернув острыми плечами. Как-то я спросила у матери о причине такого ее поведения.

— Очень капризна. Считается, что капризы делают женщину загадочной. На самом деле этим прикрывается отсутствие загадки, и это дурной тон. Но, кроме того, у нее есть причина быть нервной.

И мать рассказала, что Лида потеряла недавно годовалую дочь. Девочка заболела скарлатиной, а Лиде нужно было ехать в ответственную командировку. Доктор настаивал, что ее место у постели дочери, но Чентовская выбрала партийный долг. Когда вернулась, дочки уже не было в живых.

— Терпеть не могу этих одержимых, — сказала мать, сильно заикаясь. — Чтобы женщина выбрала между партией и ребенком — партию! — Лицо матери на мгновенье ожесточилось. — Истерички. Теперь казнится... А дочку не воскресишь.

Вряд ли это высказывание матери содержало в себе осуждение партии. Она не предполагала, что партия может потребовать от женщины такую жертву. Она полагала, что партийные истерички (снова «тесемочки от шор!», но и правда) добровольно приносят свои жертвы. В одном я уверена: потребуй кто-нибудь подобную жертву от матери, она отвергла бы требующего.

Все жалели Леню Добродеева и говорили, что он лезет головой в петлю, но он упрямо лез. Вскоре стало известно, что Чентовская ждет от него ребенка, но и тогда и потом — когда ребенок родился — Лида при чьей-нибудь обмолвке уточняла, что Добродеев не муж ей. И на ходу бросала:

— Не провожайте меня сегодня.

Лицо Добродеева продолжало оставаться округлым, а глаза печально повзрослели.

Парторг завода Мыльников был мягким и медлительным, зато его жена — журналистка Ася, рыжеволосая красавица — пылкой и дерзкой на язык.

Но самой настоящей, писаной красавицей была жена главного инженера авиазавода Лиза Гаврилова. У нее были золотые локоны, небесно-голубые глаза, румяный рот и жемчужные зубки. На щеках ее играли ямочки, а на верхней губе родинка! Она была щеголиха, и я мысленно иногда примеряла ее наряды на свою мать.

Как же я удивилась, ненароком услыхав из соседней комнаты приглушенный голос Гаврилова:

— ...когда жена первый год — милый ребенок, это прекрасно! Второй год жена — милый ребенок — забавно! А на третий надоест...

— Надо платить за первые два! — возразил голос матери. — И потом вы взяли на себя обязательства по отношению к милому ребенку.

— Верочка!

— Это все, что я могу вам сказать, — ответила мама, сильно растягивая слова, чтобы не заикаться.

У меня так ясно запечатлелись все эти люди и их отношения потому, что мать никогда не отвечала на мои вопросы: «Вырастешь — поймешь!» Она серьезно объясняла происходящее или давала лаконичную оценку, не дожидаясь моих вопросов. И еще потому живы в моей памяти эти люди, что дальнейшие судьбы трагически подсвечивают их прошлое бытие.

У отца почти не было времени, когда он не работал. Часто домашний вечер в кругу друзей превращался в рабочее совещание, и я за полночь слышала деловые голоса, а из-под двери в мою комнату ползли клубы табачного дыма.

Иногда я по просьбе отца приходила к нему в редакцию и дожидалась на подоконнике конца какого-нибудь спора. Нервные — мне тогда казалось, дерзкие — выпады Чентовской наталкивались на спокойную уверенность отца. Его ответы часто вызывали смех, натянуто смеялась и сама Чентовская. Все это воспринималось мной, разумеется, не по смыслу, а интонационно.

После редакции я шла, стараясь поспевать за шагом отца, на другую, гораздо более интересную его работу — в театр.

Иногда мы сидели в полутемном зале на репетиции, иногда отец подолгу оставался в кабинете директора или главного режиссера, а я бродила за кулисами, вдыхая волшебные запахи.

Отец осуществлял свою мечту. Я была свидетельницей коварных замыслов: как переманить хорошего актера, соблазнив высокой зарплатой, выигрышной ролью или прелестями южного климата. Захудалый провинциальный театр, каким мы его застали, менялся на глазах и получил признание как театр сильной и слаженной труппы. Актеры из других городов стали стремиться в него сами.

Большую роль тут сыграло то, что пристрастие отца к театру нашло поддержку у главного человека в городе — первого секретаря горкома партии Варданиана.

Он был крайне популярной личностью среди разных слоев таганрогского населения. Армянин этот внешне удивительно походил на Сталина. К тому же он носил усы а-ля вождь и курил трубку. На этом, однако, сходство кончалось. Варданиан действительно всячески заботился о благоустройстве и процветании «вверенного ему» городка.

При нем начали мостить улицы, прокладывать новые трамвайные рельсы, приводить в порядок запущенный прекрасный парк. Ходили слухи, обрастая невероятными подробностями, как справедливо и быстро вершит Варданиан суд по всяким жалобам и прошениям.

Возможно, ему импонировала роль отца города. Скорее всего, он был просто хорошим человеком. А его культивирование в своей внешности сходства с начинавшим быть «великим» вождем отражало искренние заблуждения насчет последнего. Не мог ведь он знать, как жестоко предстоит ему отрезветь...

Отца связывала с ним если не дружба — Варданиан вообще держался особняком, — то взаимное уважение, симпатия и ревнивое желание обоих перещеголять другие города по всем статьям.

Таганрог был их любимой игрушкой. В нем и были заложены все возможности превращения в красивую игрушку. Превращение начало совершаться на глазах восхищенных горожан.

Но не на глазах горожан, во всяком случае не всех — лишь партийных, — начали сгущаться тучи, пригнанные изменившим направление ветром.

Слово «чистка» при первом своем звучании принесло зловещую тревогу. Возможно, ему предшествовали расстроенные лица родителей.

Прозвучав, оно повлекло за собой тишину в доме, ночное шуршание бумаг в кабинете, пристальный взгляд матери в спину уходящего отца, быстрый немой вопрос в ее глазах при возвращении и его ответный взгляд на дверь, куда они затем безмолвно скрывались, после чего начиналось Валино насвистывание, пресекающее вопросы.

Наконец, мне было сказано нечто конкретное:

— Послушай, если тебя спросят, куда уезжал недавно папа, отвечай: навестить свою мать. Не отца, а мать. Поняла?

Я ничего не поняла. Лишь то, что задавать вопросы не следует. Только отвечать: «не отца, а мать».

Я знала, что папа очень давно, пятнадцати лет, поссорился со своим отцом, спор был о революции, в результате этого спора мой отец покинул отчий дом.

Было все это в городе со странным и красивым названием Гельсингфорс, где женщины мыли тротуары мылом, каждая возле своего дома, где жили мальчики с высоким понятием о чести, при малейшем оскорблении которой полагалось драться на финках.

Финский язык был для него таким же родным, как русский.

Я никогда не видела родственников со стороны отца. Навещать свою мать папа ездил на моей памяти дважды, уже в Киев.

Когда я спросила, где живет дедушка, мне ответили, что тоже в Киеве. Мало того, в одном доме с бабушкой. Это вызывало вопрос: как можно навещать мать, не навещая отца, живущего с ней в одном доме? Но спрашивать я не стала, просто долго размышляла об этом.

Будучи взрослой, я узнала, что семья отца — польско-литовского происхождения, из мелкопоместной шляхты. (Моррисон — литературный псевдоним, выбранный отцом в юности и перекочевавший затем в документы как фамилия.)

Дед служил в Финляндии, в русских жандармских частях. А какое-то время, кажется, в Шлиссельбургской крепости. Возможно, к этой поре относится ссора моего отца со своим.

Хотя дед имел какой-то нижний офицерский чин, сама его служба в царской армии, да еще в жандармских частях, была кошмаром моего отца. Он не только жил в постоянном страхе, что партии откроется его «социальное происхождение», но как с горечью — тоже спустя десятилетия — обронила моя мать:

— Бедный папа боялся, что я, дочь революционера, отвернусь от него...

Поэтому так отрадно вспомнить дважды преодоленный отцом риск «разоблачения» для свидания с родными — вопреки бесчеловечным требованиям времени.

Когда шла чистка партии, отец ждал неминуемой расплаты. Вот почему в доме стояла гнетущая тишина. До тех пор, пока однажды отец не вернулся с посветлевшим лицом:

— Все. Обошлось.

Дом стал оживать, как после тяжелой болезни, а я сочла возможным задать вопрос:

— Что такое «чистка»?

— Видишь ли, это когда коммунисты рассказывают друг другу правду о себе и о своем прошлом.

— А почему ее так боятся?

— Ну-у, потому что в прошлом человек мог совершить ошибки, или его родители могли совершить.

— А что тогда?

— Тогда его могут исключить из партии, — последовал неохотный ответ.

— Даже если он теперь настоящий коммунист?

Это был тот редкий случай, когда мне было сказано:

— Сейчас ты этого не поймешь. Вырастешь — тогда...

Помню волнение отца еще перед одной чисткой. Она была для отца гораздо тяжелее первой и прошла не так гладко. По окончании ее отец выглядел вконец измотанным, и в моей памяти застряла фраза:

— Варданиан повернул все.

Он оказался настоящим другом. Я выросла, но понять, как можно было считать происходившее в порядке вещей, стало еще труднее. И самое удивительное: понимать перестали те взрослые, которым тогда казалось, что они понимают.