Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

Сегодня исполняется 85 лет Владимиру Викторовичу Васильеву. Неповторимому танцовщику.

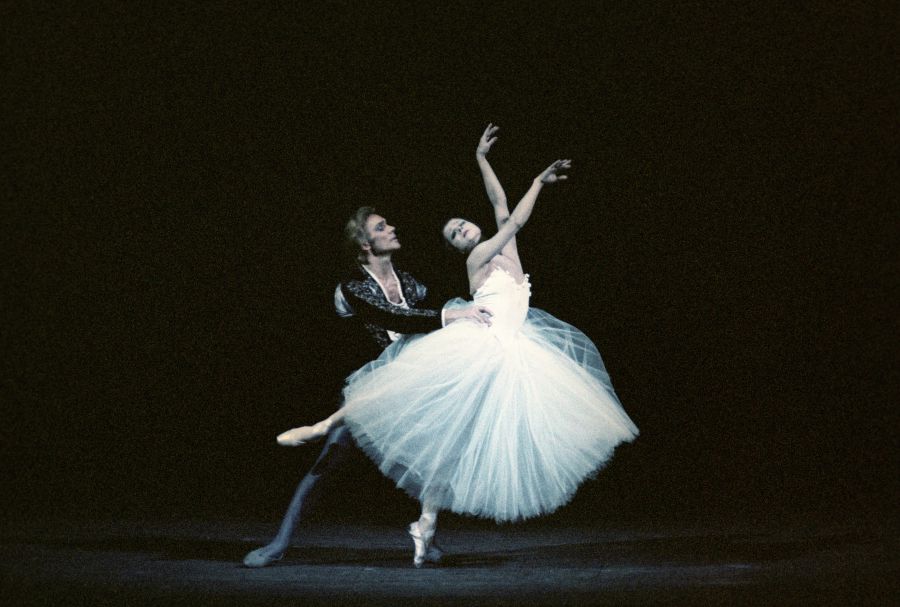

Он был половиной самого знаменитого и любимого дуэта в истории Большого театра. Весь мир называл их «Катя и Володя», и в этих словах до сих пор — ощущение праздника. Неразлучный дуэт и на сцене, и в жизни — с сороковых годов до ухода Екатерины Максимовой в 2009 году. Они стали символом Большого театра, в котором на двоих прослужили целое столетие, и времена их расцвета на сцене называют «золотым веком» Большого балета. Парижская Академия танца присвоила им титул «Лучший дуэт мира».

Его отец, Виктор Иванович, вырос в подмосковном селе Монине, в Москве выучился на шофера и пошел работать на фабрику технического войлока. Там и встретил будущую маму Володи — Татьяну Яковлевну Кузьмичёву. В первые недели войны он ушёл на фронт, а мама осталась в Москве, в три смены работала на производстве. Прибегала домой только, чтобы покормить сына. Жили они на улице Осипенко, в барачном рабочем районе. Однажды после бомбёжки в руины превратился соседний дом, это зрелище Володя запомнил на всю жизнь.

С ним попеременно сидели его тётки — старшие сестры мамы, которых в семье было шестеро — милые и добрые женщины. Военное лихолетье приносило мало радостей, но под Новый год для Володи всё-таки устраивали ёлку, и он — совсем ещё малыш — танцевал вокруг неё. Он танцевал повсюду — с дошкольного возраста. В праздничные дни его непременно просили: «Давай, Вася, спляши!» — и он «выдавал русского». Во дворе его называли именно Васей — из-за фамилии.

Васильевым повезло: отец прошел всю войну и в 1945-м вернулся домой. После Победы семилетний Володя поступил в хореографический кружок Кировского дома пионеров. Улыбнулся случай: на улице, когда он гулял, ожидая маму из поликлиники, соседский мальчик Слава, знавший, как и все во дворе, что Володя любит плясать, позвал его в танцевальный класс. Когда он вошел в зал, ребята разучивали вальс. Володя быстро повторил движения. Педагог Елена Романовна Россе сразу отметила одаренность мальчика и, когда закончились занятия юных танцоров, предложила ему позаниматься и в старшей группе. А ему Елена Романовна показалась женщиной из сказки. Всё в ней было необычно: и лёгкий аромат духов, и элегантность, и грациозные движения. Окрылённый, он поздно вернулся домой. Мама плакала — куда пропал Володя? Отец, конечно, задал ему трёпку («Мама, как всегда, стала меня защищать», — вспоминает Васильев) и запретил впредь посещать кружок. «Но я втихаря продолжал всё-таки туда ходить», — вспоминает Васильев. Так продолжалось месяц. А потом Елена Романовна попросила Володю прийти с мамой. «Мама, тебя вызывают в Дом пионеров» — «А что ты натворил?» — примерно такой диалог прозвучал в комнате на улице Осипенко.

Максимова и Васильев громко заявили о себе в пятидесятые годы, а в шестидесятые безоговорочно влюбили в себя всех поклонников балета. Немногим артистам дано стать выразителями общественных тенденций. В балете именно они стали воплощением «оттепели», когда молодые раскрепощённые герои воевали со штампами и запретами, когда публика (а особенно — ровесники!) любила «своих» артистов с необычайной преданностью — пожалуй, как никакой другой дуэт во все времена.

«СССР с открытым сердцем» — так назывался широкоформатный фильм 1961 года о молодых влюбленных артистах Большого балета, глазами которых зрители видят зимнюю Москву… Героями фильма были артисты балета — Владимир Васильев и Екатерина Максимова. Сам Владимир называет этот фильм «красивым и фальшивым», но именно такими хотели видеть кудесников балетной сцены во всех европейских столицах. В Париже специально для диковинного широкоэкранного фильма построили новый кинотеатр. Их ждал роскошный гостиничный номер, переводчик и автомобиль по первому требованию… Французские газеты преподносили их приезд как свадебное путешествие. Пять счастливых дней в Париже промелькнули как одно счастливое приключение, практически без перерывов на сон. Они познакомились с Матильдой Кшесинской, с молодой Катрин Денёв, которая только снялась в «Шербурских зонтиках»… Денег почти не было, но тем интереснее они провели время: не отвлекались на магазины. Только перед самым отъездом Васильев узнал, что в придачу к спальне и огромной ванной у них была ещё и большая гостиная. Они думали, что дверь ведет в соседний номер, а оказалось, что за ней — роскошный салон с камином.

- «Анюта» — балет в двух актах на музыку Валерия Гаврилина, сценическая версия телевизионного фильма-балета «Анюта». Либретто Александра Белинского и Владимира Васильева по рассказу А. П. Чехова «Анна на шее»

У каждого из великих мастеров балета найдутся по две-три коронные партии. А у Васильева таких коронных ролей — как минимум, десять. Он разрушал стереотипы амплуа, служил театру и танцу как настоящий подвижник. Его семейный и балетный дуэт с Екатериной Максимовой — настоящее чудо, о котором будут рассказывать легенды и век спустя. Он — замечательный творец русской темы. Иванушка, Петрушка, Данила, Кажется, он рожден именно для них. Но он сумел оседлать и других коней.

На вопросы о любимой партии Владимир Васильев всегда отвечает так: «Мне легче назвать нелюбимые». Это Голубая Птица в «Спящей красавице» и юноша в «Шопениане»: «Я их просто ненавидел — в них не было какого-то развития: ну что, ну, голубая птичка, ну, порхает и порхает. Эти две роли меня просто абсолютно не цепляли». Все остальные роли одинаково любимы мастером. Особенно неожиданные, как Альберт:

«Поначалу многие вообще не понимали, зачем мне нужно танцевать Альберта в „Жизели“. А он оказался одним из последних спектаклей, которые мы с Екатериной Максимовой танцевали в Метрополитен-опера в Нью-Йорке. Мне уже исполнилось к тому времени пятьдесят лет. Именно этим балетом из классического репертуара я заканчивал свою карьеру».

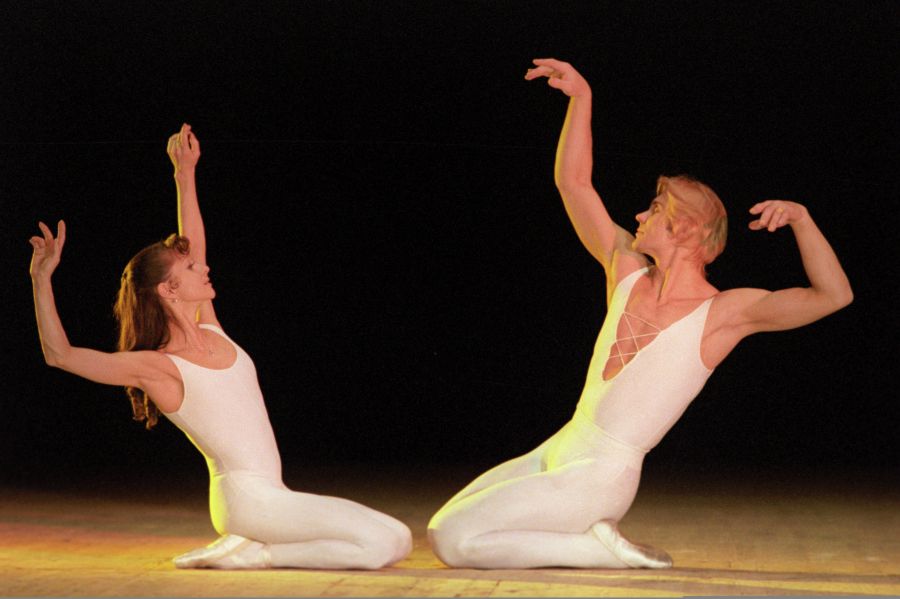

- Екатерина Максимова и Владимир Васильев

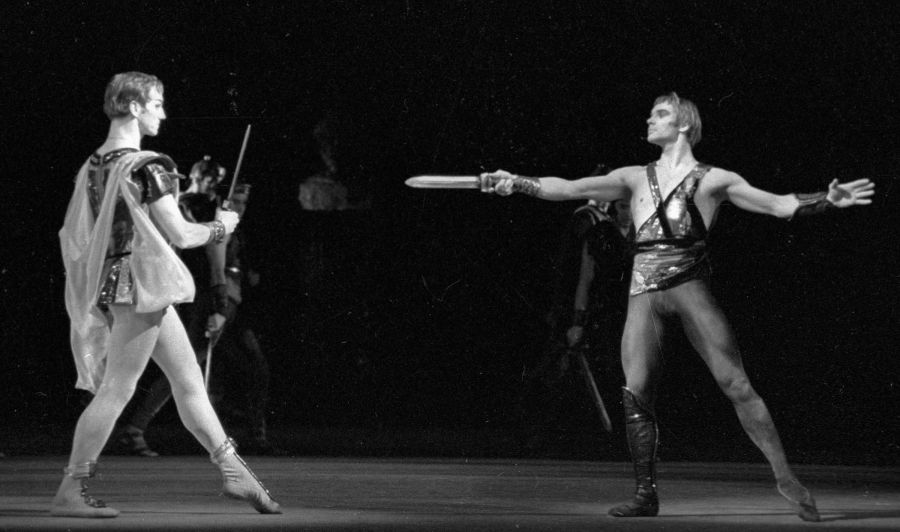

Да, ему дорог благородный Альберт, но всё-таки Спартак — особое слово в балетной судьбе Васильева. Подводя итоги ХХ столетия, ведущие специалисты мира признали Васильева «Танцовщиком ХХ века» — и самым веским аргументом для такого решения был «Спартак». Заглавная роль в великом балете, в котором мужчины, герои важнее балерин — это дорогого стоит.

«Спартак» с Васильевым — это не только страница в истории балета, но и одна из вершин нашей цивилизации. Всё лучшее, что взметнулось в России в ХХ веке, проявилось в этом произведении. Это Событие — было и есть.

На сцене Большого «Спартак» композитора Арама Хачатуряна к тому времени ставили дважды. Обе постановки — Леонида Якобсона и Игоря Моисеева — вышли изысканными, но бессмертной классикой стал «Спартак» Григоровича. Григоровичу — вместе с Хачатуряном — удалось создать высочайший образец героики ХХ века.

Дуэль Спартака и Красса, Васильева и Лиепы стала нервом спектакля. Сцена не знала такого захватывающего противостояния двух выдающихся танцовщиков, каждый из которых в «Спартаке» познал свой звездный час. Они мечтали хотя бы на один спектакль поменяться ролями — чтобы поведать друг другу нечто новое, недосказанное о Крассе и Спартаке. Эта затея не удалась, но она показывает уровень творческой взыскательности, царившей вокруг «Спартака».

Рядом со Спартаком была верная Фригия, которая олицетворяла в этом воинственном балете вечную женственность. Она с самого начала трагически чувствовала обреченность Спартака, которого оплакивала в финале — и Максимова сыграла страдание, верность, чистоту — всё то, что оттеняло эпический героизм Спартака.

У Васильева получился Спартак из античного искусства, под стать греческим и римским скульптурам, и в то же время это был русский Спартак, в котором проступали черты прежних сказочных героев Васильева — Ивана, Данилы… И в то же время — это Спартак совсем не языческий. В нём нет торжества плоти, нет агрессии. Только — праведный отпор бесчеловечной силе. Танец Васильева в «Спартаке» был вихрем бесконечных линий, который покорял зрителя властно и неотразимо. За мощным танцем стояла утонченная драматургия, в которой осмыслена каждая деталь.

- Владимир Васильев в спектакле "Спартак" Юрия Григоровича

Васильев рассказывает: «Вся прелесть этой роли в том, что при всей могущественности Спартака, у него были слабости. Мне всегда нравились роли, в которых много полутонов, когда образ соткан из множеств „да“ и „нет“. До меня ведь много кто танцевал Спартаков — а я его старался подать с какой-то особенностью. Наверное, у меня это получилось».

Ещё как получилось! Григорович, Васильев, художник Вирсаладзе, Лиепа создали великий эпический мужской балет. В угаре дискуссий его иногда называют «мужицким». Это было открытием, границы балетной сцены раздвинулись. Парящие прыжки Васильева через всю сцену («прыгает как из пушки» — говорили про него) запомнились любителям балета не меньше, чем улановская «пробежка» Джульетты. В них — благородный порыв героя, обреченного и на скорую смерть, и на бессмертие. А чье сердце не замирало от горя, когда воины Красса поднимали Спартака на копья?

После Васильева многие выходили на сцену в костюме гладиатора в этом спектакле. Некоторых Спартаков называли суперменами, других — революционерами, борцами. Сравнивали с Гарибальди, Че Геварой и Хоакином Мурьеттой. С Гераклом! Сила исходила и от Васильева — еще какая. Но это был Спартак христианский. Просветленный подвижник. Его интересовало противостояние патрициев и восставших рабов, надменной силы и человечного благородства. Васильев воспевает жертвенность Спартака, его благородство и человечность, его чистые помыслы. В ключевом для Васильева эпизоде он отказывается от расправы над Крассом, победив его в поединке. Отпускает опасного врага, он не желает кровопролития. Его любовь к Фригии чиста, в ней мало плотского, в ней — глубокое взаимное сочувствие.

- Екатерина Максимова и Владимир Васильев (Балет Спартак, 1970)

В последней битве легионеры поднимают на копьях пронзённое тело Спартака — и здесь невозможно избежать ассоциаций с распятием. Спартак сражается против ощетинившегося языческого Рима, погибает, но остается моральным победителем. Он — предтеча нового, более справедливого уклада, в котором можно увидеть коммунизм, впитавший все земное, что было в христианстве.

Владимир Васильевич таким и остался навсегда — гладиатором, разрывающим цепи. Свободным человеком.

Думаю, в нашем театральном и киноискусстве в 1960-е — 70-е было три знаковых произведения. Таких, которые просто не могли не возникнуть: слишком много было накоплено в культуре, в общественной мысли. Это три разные стороны эпохи. Первым я бы назвал балет «Спартак» в постановке Юрия Григоровича с Васильевым в главной роли. Это — и осмысление мифологии, и слово о гуманизме, и осмысление революционной идеи, которая в то время оставалась на памяти — от Октября до Кубы. И — взгляд на появление и суть христианства. Всё это Васильев сыграл, станцевал. Второе — это широкая, триумфальная и в то же время трагическая панорама Великой Отечественной в киноэпопее «Освобождение. Третье — новый взгляд на сокровенную русскую литературную классику в постановке «Холстомера» на сцене БДТ. Пересмотрев хотя бы по телевидению (другой возможности у нас нет) эти три произведения, мы поймем, о чем думали и к чему шли люди того времени. И убедимся, что это было время тонкой и глубокой культуры. В том числе — культуры сомнения. Но — и культуры пафоса. Всё это важно!

В последние годы Васильев творит не только в балете. Юношеское увлечение живописью переросло в серьезное творчество. Он художник. Это понятие включает в себя и балет, и живопись, и поэзию. Когда приходит особое настроение, наваждение, как говорит Васильев, живописи он отдает целые дни без остатка. Васильева потянуло к краскам, когда он впервые увидел цветной сон — освещенную ярким солнцем сосну: «Она горела вся, переливалась, это было живое сияние, когда один цвет переходил в другой. Проснулся и такую радость почувствовал, как будто в меня вдохнули новый воздух».

Главная его любовь — пейзажи, особенно родные, русские. Иногда создаёт портреты друзей — например, к 90-летию подарил актёру Владимиру Зельдину его портрет в образе Дон Кихота. Директор Музея Изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова, открывавшая выставки Васильева, писала: «Важнейший источник его искусства — привязанность к родной природе, которую он нежно и страстно любит и частью которой, как мне представляется, себя ощущает. Его картины и акварели выдают силу его переживаний. Его влюбленность в поля и леса, в небеса и цветы, в землю и дороги родной страны очевидны в особой синеве его неба, буйстве рыжих осенних трав, в драматизме закатов и прозрачных видениях звенигородских церквей».

Но, как ни заманчива живопись, Васильев не уйдет из балета. Будучи учениками балетной школы, они с Максимовой выходили на сцену в балете «Красный мак». Максимова танцевала маленьких маков, а Васильев — маленьких кули. На всю жизнь осталось у них яркое впечатление от того спектакля, от Улановой в роли Тао Хоа. Максимовой и Васильеву не удалось станцевать в этом балете Глиэра: «Красный мак» в 1960-е – 80-е практически не ставился. И в 2010 году Васильев возродил тот полузабытый советский балет, посвятив его памяти Улановой. Он переписал либретто, убрал избыточную политизированность. Оказалось, что музыка Глиэра, в которой переплетаются китайские и русские мотивы, дает возможность Васильеву выразить в хореографии то, что он больше всего ценит в балете — полутона характеров.

- Светлана Безродная, Владимир Васильев и Вивальди оркестр "Рио-Рита",

А иногда у Васильева возникает потребность излить душу не в балете и не в живописи, а в стихах.

- Солнце сбросило одежды

- С убегающей ночи.

- Растревожили лучи

- В нас угасшие надежды.

- Снова, как когда-то прежде,

- Захотелось крикнуть: "Где же?!

- Где волнующая свежесть

- Нашей юности мятежной,

- Бурной, шумной, глупой, нежной?

- Где же замыслов безбрежность?

- Где же спрятаны ключи

- Счастья? Где?"

- Нигде.

- Молчи.

Почитайте его строки. Они изданы, есть и в интернете.

Мы не так богаты на уникальных людей, как хотелось бы. И — как иногда кажется. Поэтому так важно из беречь, прислушиваться к ним. А Владимир Васильев — настоящий герой. И из Древнего Рима, и с Золотой Звездой на пиджаке. Браво! Крепкого здоровья и взлетов великому мастеру.