Текст: Ольга Лапенкова

В основе романа лежат реальные события, связанные с деятельностью подпольной организации, которая просуществовала совсем недолго: с сентября 1942-го по январь 1943-го, когда о ней стало известно немцам, занявшим Краснодон и прилежащие территории. Подпольщиков арестовали и пытали, пытаясь заставить их назвать имена всех людей, занятых в сопротивлении.

Большая часть арестованных погибла в шурфе краснодонской шахты № 5: в конце января 1943-го фашисты сбросили туда 71 человека, причём некоторых подпольщиков предварительно расстреляли, а кого-то кинули в груду тел ещё живыми. Ещё девятерых расстреляли в других районах. Именно так 9 февраля немцы расправились с ребятами, которые стали одними из центральных персонажей романа А. А. Фадеева, – Любовью Шевцовой и Олегом Кошевым. А уже 14 февраля в Краснодон зашли советские войска и освободили город.

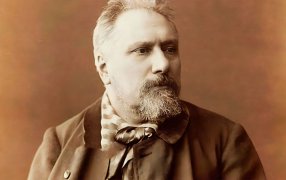

О том, что произошло в окрестностях Ворошиловграда, очень скоро заговорили по всей стране. Молодогвардейцы, большинство из которых в 1941 году только окончили школу и которые, несмотря на юный возраст, были настоящими партизанами, совершили ряд успешных диверсий и даже под пытками не выдали друг друга, стали всенародными героями. Неудивительно, что творческие люди захотели увековечить их подвиг. И с наибольшим энтузиазмом за дело взялся А. А. Фадеев.

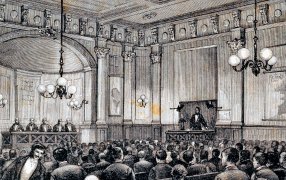

Роман «Молодая гвардия» стал мегапопулярным. В СССР его переиздавали свыше 270 раз, и общее количество экземпляров превысило 26 миллионов! На волне успеха Сергей Герасимов поставил спектакль «Молодая гвардия», а в 1948-м снял одноимённый фильм. Сотни тысяч советских юношей и девушек примеряли на себя роли молодогвардейцев, в тысячный раз задаваясь вопросом, смогли бы они в похожей ситуации отдать жизнь ради служения Родине.

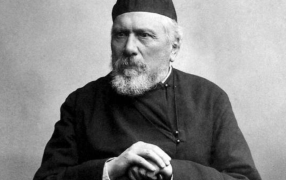

Однако, несмотря на то что автор прославил подвиг молодых подпольщиков и внёс солидный вклад в воспитание послевоенного поколения, которое должно было стать достойным своих родителей-фронтовиков, роман А. А. Фадеева подвергся беспощадной критике. Переписать книгу прозаику велел не кто иной, как Иосиф Виссарионович Сталин.

И даже после того, как Александр Александрович «перекроил» роман, волна недовольства не стихала. К огромному сожалению, вышло так, что из-за романа Фадеева были сломаны судьбы людей, которые в художественном тексте предстали виновниками расправы над молодогвардейцами, но которых спустя много лет реабилитировали.

Реальность и вымысел

Роман «Молодая гвардия» был написан по горячим следам: в первой редакции он вышел в 1946 году. Нетрудно вычислить, что на работу над текстом автор потратил три года: безусловно, не самый короткий, но и не самый долгий срок. Собирая материал для романа, Фадеев сам посещал Краснодон и общался с очевидцами.

Однако, вместо того чтобы создать полностью документальное исследование – или, напротив, произведение, где фигурировали бы только вымышленные лица, – прозаик предпочёл, взяв за основу реальные события, «изменить» внешность, характер и рисунок судьбы многих персонажей, а также поместить на страницы книги героев, которых на самом деле вообще не существовало.

Например, Фадеев выдумал двух прямо противоположных собирательных героев: идеализированного Матвея Шульгу, в облике которого, кажется, нет ни единой отрицательной или просто неясной чёрточки, – и главного злодея Игната Фомина. Описывая его предысторию, автор не поскупился на мрачные краски:

«До 1930 года у себя на родине, в <…> Воронежской области, Игнат Фомин, который вовсе не был тогда Игнатом Фоминым, слыл самым богатым и сильным человеком. <…> Он был богат и до революции, но ещё богаче были два его старших брата <…>. А Игнат Фомин, как самый младший, женившийся перед войной четырнадцатого года и выделенный отцом на самостоятельное хозяйство, был обижен им. Но после революции, вернувшись с германского фронта, Игнат Фомин очень ловко использовал свою якобы бедность, прикинулся обиженным старой властью человеком и проник во все органы советской власти и общественные органы села <…>. Используя эти органы власти и то, что братья его были, как и он, действительно богатые и ненавидевшие советскую власть люди, Игнат Фомин подвел под суд и высылку сначала самого старшего, а потом и второго брата, завладел их имуществом и пустил по миру их семьи с малыми детьми <…>.

Но крестьяне ряда волостей <…> знали, что это беспощадный кулак-кровопийца и страшный человек. И <…> на Игната Фомина <…> обрушилась волна народной мести. Игнат Фомин лишился всего и подлежал высылке на север <…>. А Игнат Фомин с помощью жены ночью убил председателя сельского совета и секретаря сельской ячейки <…>. Фомин убил их и бежал вместе с женой сначала в Лиски, а потом в Ростов-на-Дону, где у него были свои верные люди.

В Ростове он купил документы <…>, по которым он выглядел заслуженным рабочим человеком, выправил соответствующие документы и на жену свою. И так он появился в Донбассе <…>».

Это частный пример, но вымышленных лиц, локаций, событий в романе Фадеева оказалось столько, что после его выхода жители Краснодона возмутились. И больше всего их огорчило, что автор изобразил подпольщиков чересчур наивными, даже во многом непоследовательными людьми, действовавшими на чистом энтузиазме. Так, в одной из докладных записок, направленных в ЦК ВЛКСМ [Центральный комитет Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи. – Прим. О. Л.], значилось: «…жители Краснодона утверждают, что Фадеев неверно показал <…> организацию в целом. <…> „Молодая гвардия“ представляла собой большую серьёзную организацию, часто делавшую больше, чем другие партизанские подпольные организации области, в романе этого нет. В романе Фадеев изображает, наоборот, какую-то детскую игру школьников в подполье».

Недовольство романом выразил и сам вождь – И. В. Сталин, который предельно внимательно следил за миром искусства и лично прочитывал публикации, по крайней мере самые «шумные». Он вопрошал: «Разве могла существовать и эффективно бороться с врагом на оккупированной территории организация без партийного руководства?»

Будучи искренним сторонником советского режима вообще и политики Сталина – в частности, Фадеев настаивал на том, что в художественном произведении не просто может, но должен быть вымысел; несмотря на это, он признал вину и ответил: «Из поля моего зрения ушли факты всенародной борьбы с немецким фашизмом, и вся книга получилась вследствие этого неточной, а проще сказать — неверной. Мне надо работать над книгой ещё и ещё — и я, конечно, сделаю это». После чего начался долгий и мучительный процесс редактуры, о котором сам Александр Александрович говорил, что «перерабатывает молодую гвардию в старую».

Впрочем, на вышеперечисленные факты можно было бы закрыть глаза: вон, Пугачёв в «Капитанской дочке» тоже не больно-то достоверный, но никто не жаловался. Настоящей трагедией стало не «украшение» Фадеевым реальности, а то, что из-за его романа звание главного предателя досталось не тому человеку.

Образ Стаховича

Главным предателем, из-за которого были арестованы и казнены большинство молодогвардейцев, в романе назван Евгений Стахович. Предпосылки формирования его «зловредного» характера автор, опять же, описывает красноречиво:

«Стахович <…> не был и карьеристом или человеком, ищущим личной выгоды. А он был из породы молодых людей, с детских лет приближенных к большим людям и испорченных некоторыми внешними проявлениями их власти в такое время своей жизни, когда он ещё не мог понимать истинного содержания и назначения народной власти и того, что право на эту власть заработано этими людьми упорным трудом и воспитанием характера.

Способный мальчик, которому все давалось легко, он был ещё на школьной скамье замечен большими людьми в городе, замечен потому, что его братья, коммунисты, тоже были большие люди. <…>

Не понимая истинного содержания деятельности тех людей, среди которых он вращался, он прекрасно разбирался в их личных и служебных отношениях, кто с кем соперничает и кто кого поддерживает, и привык считать, что искусство власти состоит не в служении народу, а в искусном маневрировании одних людей по отношению к другим, чтобы тебя поддерживало больше людей. <…>

Так, с детских лет он привык считать себя незаурядным человеком, для которого не обязательны обычные правила человеческого общежития».

В середине романа Стахович проявляет себя, мягко говоря, не очень-то хорошим подпольщиком: будучи в отряде партизана Ивана Фёдоровича Проценко, сбегает с поля боя. Однако он возвращается в штаб «Молодой гвардии», чтобы продолжить служение общему делу. На какое-то время подпольщики отстраняют его от дел, но затем снова принимают к себе. И, как выясняется, зря. По Фадееву, именно Стахович под пытками выдаёт одного за другим членов сопротивления.

Образ Стаховича в романе – один из редких случаев, когда в действии участвует реальный псевдоним, выведенный под псевдонимом. То ли из личного презрения к предателю, то ли, наоборот, из желания смягчить участь его близких, А. А. Фадеев придумал ему новую фамилию. Но жители Краснодона сразу же поняли, что имеется в виду Виктор Третьякевич – один из подпольщиков, чьё тело также было сброшено в шурф шахты № 5. Нетрудно представить, какая жизнь ждала оставшихся родственников юноши, в особенности – его маму, которая ходила на могилу сына только под покровом ночи.

Однако спустя 13 лет после публикации романа, в 1959 году, были получены доказательства того, что Третьякевич не выдавал товарищей. А предателем его обвинили по ложному доносу Кулешова – следователя, который давно хотел отомстить Третьякевичу. Всё дело было в том, что старший брат Виктора в своё время «сломал» карьеру Кулешова.

В 1960-м Виктор Третьякевич был не только реабилитирован, но и посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. Однако роман Фадеева к тому моменту уже разошёлся по всему Союзу: вторая редакция (та самая, которую Александр Александрович выполнил по настоянию Сталина) увидела свет аж девять лет назад – в 1951-м.

Суровый автор

Даже если юноша действительно выдал бы товарищей под пытками, сложно сказать, до какой степени можно ли осуждать человека, который заговорил, не выдержав тяжелейших истязаний.

Но, помимо Стаховича, в числе предателей (опять же в соответствии с версией Фадеева) были названы две девушки: Вырикова и Лядская. Их поступок, опять же по Фадееву, оказался ещё страшнее: они выдали молодогвардейцев безо всяких пыток, испытывая почти что удовольствие, называя знакомые имена.

Относительно того, были ли виноваты Вырикова и Лядская, споры ведутся до сих пор. Если внимательно изучить документы, то будет логично сделать вывод: скорее да, чем нет. Так, Лядская после освобождения Краснодона советскими войсками на одном из допросов сама призналась, что назвала имена как минимум трёх членов подполья. Однако девушка утверждала, что также сделала это после пыток.

Так или иначе, и Вырикова, и Лядская были приговорены к заключению в лагерях, и если первая отсидела меньше двух лет, то вторая – пятнадцать. А вот в 1990-х годах они были реабилитированы.

И это снова призывает нас задаться вопросом: где та грань, переходить которую автор художественного произведения не может? Должен ли был Фадеев называть реальные фамилии девушек, пусть даже он был абсолютно уверен в их вине? Ведь даже у Пушкина в «Капитанской дочке» Шванвич – вовсе не Шванвич, а Швабрин.

Что в итоге?

Являясь, с одной стороны, по-настоящему выразительным и сильным художественным произведением, а с другой – содержа множество неточностей, от простительных мелочей до непростительных ошибок, «Молодая гвардия» остаётся одним из самых противоречивых произведений из школьной программы.

Несомненно, что именно этот роман позволил воспитать послевоенное поколение мужественным, ответственным, самоотверженным. Но сложно спорить и с тем, что Фадеев поступил как минимум спорно, «смешав» реальность и вымысел в произведении на ту тему, которая не терпит вольного обращения.

Поэтому если вы, дорогой читатель, захотите посвятить себя искусству и написать роман, основанный на реальных событиях и затрагивающий острые вопросы, лучше выбирайте что-то одно: либо создавайте собственный мир с нуля, – либо, наоборот, пишите максимально въедливо, стараясь ни на шаг не отступать от исторической действительности.