Интервью и фото: Михаил Визель

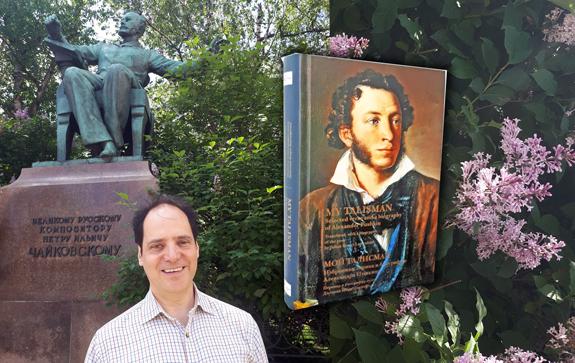

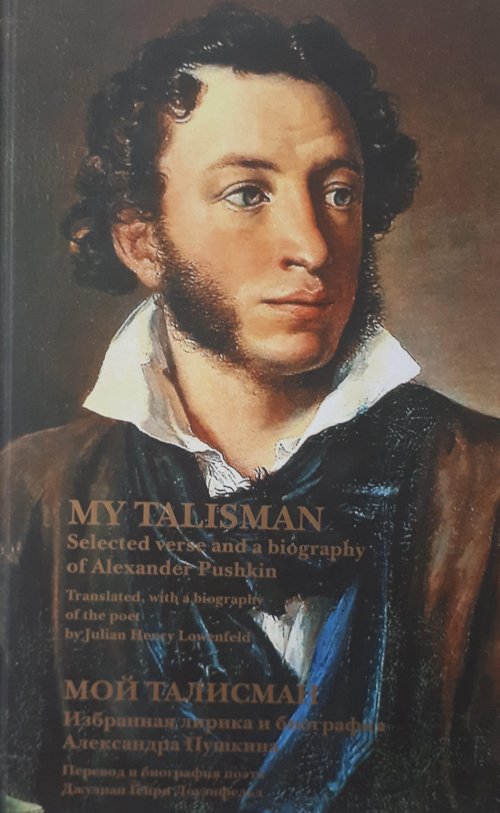

Если про кого-то можно сказать, что он русский выучил только за то, что на нем писал Пушкин, — то это американец Джулиан Генри Лоуэнфельд. Успешный (и потомственный) юрист в одной из самых денежных областях юриспруденции, авторском праве, он практически полностью отказался от юридической практики ради поэзии. В первую очередь - ради поэзии Пушкина. Его многочисленные переводы собраны в большой двуязычный том «Мой талисман», который только что вышел уже вторым, расширенным изданием. А еще он выпустил изумительный том «Маленьких трагедий» с иллюстрациями Г. А. В. Траугот, тоже двуязычный.

В Пушкинский день Дж. Г. Лоуэнфельд устраивает вечер под названием «Пушкин всему миру»,

на котором прозвучат не только стихи Пушкина по-русски и по-английски, но будут исполнены фрагменты оперы (!) Лоуэнфельда на текст «Пира во время чумы». За несколько дней до праздника мы поговорили с ним о Пушкине. Естественно, по-русски - на языке Пушкина.

Когда мы в России говорим о русской литературе, мы начинаем с Пушкина. Пушкин - наш главный поэт, создатель современного русского языка. При этом для носителей любого другого языка - французского, английского, японского - русская литература начинается с Чехова и Достоевского. Потом Булгаков и Толстой. А Пушкин где-то на вторых ролях. Почему?

Джулиан Генри Лоуэнфельд: В XIX веке для тех иностранцев, которые плохо знали английский язык, он начинался с Байрона. Даже Шекспир для них было открытие. Пока не стали нормально переводить Шекспира. Это же поэзия. А если читать Шекспира в плохом переводе, получаются такие неплохие мелодрамы. Даже сам Лев Николаевич Толстой не мог въезжать, что такое Шекспир. Я до сих пор не могу понять, что же Толстому так в нем не понравилось. Особенно «Король Лир» ему не понравился. А Толстой сам король Лир русской литературы.

Иными словами, Пушкина плохо знают на Западе, потому что он еще плохо переведен. Видимо, именно это побудило вас взяться за переводы?

Джулиан Генри Лоуэнфельд: Во-первых, само по себе обидно, если люди не будут знать Пушкина. Это такое великолепие, это так целебно, это так поднимает настроение. Честно говоря, Чехов тоже великолепный драматург, писатель. И добрый. Я его обожаю. Читаешь его, и может такое быть, что приходишь в некоторые уныние, нехорошо на душе: «Ой, как же глупо мы живем». При этом хочется жить лучше. Пушкин тоже не обеливает природу человека, тоже показывает наши пороки. Но в нем нет такого уныния! «Евгений Онегин», там все вроде плохо кончается, но ты вовсе не закрываешь роман с желанием застрелиться. Наоборот, легко тебе, как будто ты тяпнул шампанского. Есть такая черта у него. Французы это называют joie de vivre (любовь к жизни). Мне было бы обидно, если бы люди были лишены этого. Я люблю Россию. Я люблю русскую литературу.

Кроме того, эти переводы нужны были мне. И этого всегда достаточно. Если звезды зажигаются в небе, значит, это кому-нибудь нужно. Мне это дорого, мне нужно было. Я не по заданию, не по заказу. Мне уже говорили: «Зачем ты этим занимаешься? Работай, зарабатывай, ты юрист». Все у меня было хорошо - с точки зрения экономической. А я всё больше и больше начал переводить Пушкина. Потому что надо было.

Если Пушкин чему-то тоже учит, это тому, что нужно идти туда, куда сердце тебя зовет.

А когда пытаешься манипулировать, игнорировать зов сердца, это к беде.

Почему - понятно. Теперь давайте поговорим - «как»?

Джулиан Генри Лоуэнфельд: «Почему» - это никогда не понятно! Почему ты влюбился? Почему ты любишь любимую? Да потому!

«Пришла пора, она влюбилась».Тем не менее: вы переводите стихи первой трети XIX века в размер и рифму. Современные переводчики все-таки переводят современным европейским стихом, то есть верлибром.

Джулиан Генри Лоуэнфельд: Но кто так делает?!

Филологи, академические ученые…

Джулиан Генри Лоуэнфельд: Они же не поэты! Мне кажется, что нормальный поэт так не будет делать никогда. Он будет уважать размер, ритм. Это во многом… я не люблю слово «выбор», потому что если пишешь стихи, прекрасно понимаешь, что размер, ритм сами заходят тебе в голову. Но ты потом работаешь над этим. Выбор ритма - это, может быть, самое важное решение. Потому что ритм создает настроение. «Буря небо мглою кроет, вихри снежные крутя» - вы слышите, как эти хореи бьют, как они в окошко «застучат». Если не перевести в ритме, я даже не пойму, чтó творится с поэтом. Это не будет Пушкин.

Пушкин прежде всего, можно сказать, изумительно музыкальный поэт.

Поэзия это не только мысль - почему «мыcль изреченная есть ложь»? А Тютчев, как поэт, понимает. Когда к мысли еще добавляется ритм, это уже не ложь.

Иначе ложь получится... Допустим, разберем мысль: «Я вас когда-то очень сильно любил. Теперь, наверное, уже почти нет. Ну, не получилось. Всё же желаю вам всего наилучшего». Скажешь, «ну и что?» А когда это в ритме, когда поет музыка души, то слеза течет по щекe. Почему? Потому что важно не то, что говорится, а как, как! Вот что происходит в поэзии.

Я восхищаюсь вашим русским языком! Переформулировать на лету, на ходу стихотворение Пушкина, - это просто высший класс. У вас есть какие-то русские корни? Это язык бабушки?

Джулиан Генри Лоуэнфельд: Это язык прабабушки и прадедушки. Я их не застал. Видимо, это зов. [Прадед Лоуэнфельда был корреспондентом в России немецкой газеты, лично знал Льва Толстого и перевел на немецкий его «Власть тьмы»; позже, после революции, в его берлинском доме снимала этаж семья Набоковых. — Ред.]

То есть русский язык у вас выученный во взрослом возрасте?

Джулиан Генри Лоуэнфельд: Абсолютно выученный. Начал учить, когда мне было за двадцать, в университете.

Поразительно!

Джулиан Генри Лоуэнфельд: В чем? Люблю я русский язык. Вот и все. Когда любишь - любишь.

«Любви все возрасты покорны».

Джулиан Генри Лоуэнфельд: Ну, я ж не такой уж хрыч еще, как генерал Гремин!

Кстати, Пушкина знают на Западе в первую очередь как либреттиста Чайковского. У меня лично это вызывает грусть, мягко говоря. А с вашей точки зрения, насколько это справедливо?

Джулиан Генри Лоуэнфельд: Правда, можно иногда и Шекспира назвать либреттистом Верди... Само собой, это всё не очень справедливо. Но если уж быть либреттистом, то хотя бы Чайковского! Хотя либреттист же Модест Чайковский, он там такие себе позволил вольности... Убить за это нужно.

Да уж… Но не будем никого убивать.

Джулиан Генри Лоуэнфельд: Не будем. Он тоже чудный по-своему. Я где-то понимаю, что для оперы, наверное, Лиза должна броситься в Зимнюю канавку, потому что, если она просто сама превратится в такую же графиню, как придумал Пушкин, - это слишком тонкая ирония... Как это спеть? Опера - это другой жанр. Вот и все. Я считаю, что поэзия всего начало. Потому что я поэт. Я, правда, композитор тоже. И я знаю: если мы будем делать перевод без ритма, без рифмы и только выражать мысль, это не ложится на музыку.

Понятно, что все сравнения условные. Но всё-таки: кого можно с наименьшей степенью натяжки назвать «американским Пушкиным»?

Джулиан Генри Лоуэнфельд: Конечно, Уитмена. Уитмена вообще нужно читать. Он совершенно уникален. Он тоже ведь музыкален. Хоть и не поймешь сначала. Он вроде изобретатель, по крайней мере, на английском языке, верлибра. Только в его верлибре невозможно переставить ни слог, ни слово. Когда ему нужно, он даже апостроф вставляет в середине слова, потому что ему нужна такая интонация. Поэзия - это вообще музыка в словах. Мысль, конечно, невероятно важна. Но мне кажется, что прежде всего это ритм держит нас. Это то, что мысль подгоняет под музыку. И это Уитмен. Впрочем, еще я люблю Лонгфелло. И очень люблю Фроста.

В вашей изумительно оформленной книге (перевод «Маленьких трагедий»), естественно, есть «Пир во время чумы», который вообще-то есть перевод трагедии Джона Уилсона - за исключением песен Мэри и Председателя, полностью сочиненных Пушкиным. В этой книге приведен оригинальный текст Уилсона с песнями Мэри и Председателя или там ваш обратный перевод?

Джулиан Генри Лоуэнфельд: Нет, там перевод «перевода» Пушкина. Он в процессе перевода очень часто… я не знаю, как это назвать... Уилсон многое теряет в оригинале. Пушкин ведь, если ему в оригинале что-то не нравится, он просто улучшает.

Он чувствовал, что имел на это право.

Джулиан Генри Лоуэнфельд: Имел на это право. Допустим, вот «Серенада» Барри Корнуэлла:

Inesilla! I am here

Thy own cavalier

Is now beneath thy lattice playing:

Why art thou delaying?

Во-первых, здесь куча слов, которые обычный человек не будет знать.

Это потому что начало XIX века.

Джулиан Генри Лоуэнфельд: Не только. Пушкин того же периода. Но сравните:

Я здесь, Инезилья,

Я здесь под окном.

Объята Севилья

И мраком и сном.

Исполнен отвагой,

Окутан плащом,

С гитарой и шпагой

Я здесь под окном.

Другая музыка. Можно сказать, он тут добавляет жанр. А киношно как! Тут же видишь - Севилья, мрак и сон. Представляете, как камера все показывает. Исполнен отвагой, окутан плащом... он так переводит, да так, что незачем вообще открывать оригинал. Что же касается «Пира во время чумы», я вообще считаю, что самое главное - это и есть песня Председателя. Которая у Уилсона совсем другая, гораздо слабее. А я-то представляю Пушкина! Моя задача - передать американскому или английскому читателю то радостное ощущение, которое получаю я, зная русский язык, когда я читаю Пушкина. Моя задача - превратить наших янки, так сказать, в русскоязычных людей. Чтобы у них было такое же восторженное восприятие. И это счастье, это мост к другим мирам. Я считаю, если ты любишь Пушкина, невозможно ненавидеть Россию. А сейчас такие силы вкладываются в другую сторону - ненависть к России, а также ненависть к Америке. Ужас! Но искусство может это чуть-чуть предотвратить. Я уж надеюсь, по крайней мере. Хотя, опять-таки, я не потому взялся за Пушкина, что знал, что когда-то будет так плохо с политической стороны, а может быть, тогда мой труд «пригодится». Нет! Я вовсе против пользы вообще в искусстве, хотя вот тут есть некая польза.

Если бы вам представилась возможность встретиться с Трампом и показать ему свою книгу – на какой странице вы бы ее открыли?

Джулиан Генри Лоуэнфельд: Я бы открыл наобум.

Давайте откроем. И что же?

Джулиан Генри Лоуэнфельд:

Он провиденье искушал;

Он звал прекрасное мечтою;

Он вдохновенье презирал;

Не верил он любви, свободе;

На жизнь насмешливо глядел —

И ничего во всей природе

Благословить он не хотел.

«Демона»?!

Джулиан Генри Лоуэнфельд: Я же открыл наобум. Получается, что так, что ли... Еще, конечно, я бы ему по поводу природы сказал. Сказал бы, что планета у нас одна. Сказал бы ему, хоть посмотрите в окно самолета, когда летите через полюс в Японию, в Китай, или в Европу. Планету нашу нужно беречь. А если смотреть в окно на Гренландию, видеть, как тают ледники, - страшное дело.

Вернемся от политики к поэзии. В день рождения Пушкина, 6-го июня, вы устраиваете музыкально-поэтический вечер. Что там будет?

Джулиан Генри Лоуэнфельд: Будут русские музыканты, актеры, и американские музыканты, актеры. Будет исполняться моя музыка на стихи Пушкина. Будет Пушкин по-русски и Пушкин по-английски. Будут не русскоязычные гости - дипломаты и бизнесмены, и будут русскоязычные. И моя скромная надежда состоит в том, что все получат удовольствие, все поймут величие Пушкина. И у всех будет просто отличное настроение. Это же день русского языка, день рождения поэта.

Название нашего проекта - «Пушкин всему миру». Шекспир, в общем-то, принадлежит всему миру. И Пушкин тоже должен принадлежать всему миру. Это же подарок всем. Мы ведь все получаем удовольствие от Чайковского. Мы все получаем удовольствие от Шекспира. Мы все получаем удовольствие от Микеланджело. И так же мы должны получать удовольствие от Пушкина.