Текст и коллаж: ГодЛитературы.РФ

Фрагмент книги и обложка предоставлены издательством

Иногда название книги настолько отражает ее нутро, что как-то специально описывать это самое нутро нет ни малейшей необходимости. Книга фотографа и журналиста Владимира Севриновского как раз из таких: она соткана из документальных очерков, перетекающих в то ли интервью, то ли репортажи, которые перемежаются почти что эссеистикой и авторскими фотографиями — форма здесь настолько свободная, что поймать ее в емкую формулировку сложно, да по большому счету и не нужно. Нужно лишь знать, что автор из портретных зарисовок людей и городов по кусочкам собирает нашу с вами Россию, в которой все мы живем, но которую не видим. На то, чтобы собрать ее целиком, от края до края, у него ушло больше пяти лет. А у вас на чтение кусочка о Мариинске уйдет чуть больше пяти минут — чем не повод попробовать?

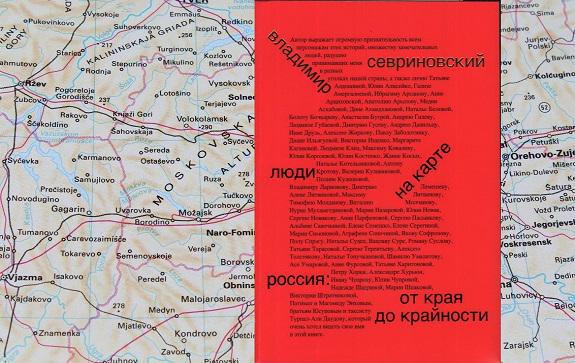

Владимир Севриновский. Люди на карте. Россия: от края до крайности. — М. : Бослен, 2019

Все чучела мира умеют летать

– Свободы? Нет здесь никакой Свободы! Даже не ищи! – прохожий уткнул нос в воротник и пошел дальше.

– Да тут ее отродясь не бывало! – вторил ему другой.

Я вздохнул. Уже пять драгоценных минут прошло с тех пор, как таксист высадил меня у ориентира – городской поликлиники, и я безуспешно спрашивал у местных жителей, где находится площадь Свободы. Время текло, уже начался спектакль, который произвел на меня в Москве такое сильное впечатление, что я решил выбраться в далекий город Мариинск в Кемеровской области и посмотреть спектакли мариинского театра на его родине. К счастью, тут я заметил неподалеку яркую вывеску «Желтое окошко» и поспешил к ней, скользя по гололеду.

Крохотное фойе, уставленное наградами. Гардероб, он же билетная касса, в которой сидит актриса, не занятая в постановке (во время вечернего представления ее сменит сам режиссер). Черный занавес отодвигается. На сцене Рыцарь в доспехах из макраме и прекрасная Принцесса – они выясняют, кто под чью дудку будет плясать. Зрительный зал поделен напополам – девчонки болеют за Принцессу, мальчишки подбадривают Рыцаря. Декораций почти нет, коричневые грифельные доски росчерком мела превращаются то в ноты, то в крылья, то в спящих людей, и пара десятков детей, сидящих в зале вместе с родителями, должны сами решить, что победит – желание доказать, что ты умнее, главнее и можешь управлять своим партнером, или же просто любовь. На этот раз любовь одерживает верх, и хочется верить, что дети и дальше будут делать такой же выбор. Да и взрослым после спектакля хочется улыбаться. Они снова чувствуют себя юными и готовы, взявшись за руки, бродить по опустевшим улицам. Так действуют на зрителя практически все спектакли Петра Зубарева – основателя театра. Среди множества режиссеров, пытающихся воздействовать на зрителя через слезы и достигших в этом мастерстве определенных высот, он обладает редким даром – побуждать задумываться над самыми сложными, а порой и трагическими проблемами жизни через радость и смех. Быть может, поэтому смех в «Желтом окошке» получается чистым, светлым и естественным – как глоток воды из лесного источника для человека, привыкшего к воде из пластиковых бутылок.

– Я боюсь излишнего пафоса, но скажем так: театр – это искусственное создание живых молитвенных моментов. То же происходит с человеком, когда он поднимается на вершину высокой горы. Хочется поделиться и самому сотворить подобное состояние – при помощи драматургии, энергии живого актера, его эмоций и честности. Это не просто зрелище. Если все получилось, актер гипнотизирует зрителей и доводит до состояния, в котором им что-то открывается. Ни для чего другого театр не предназначен. Молитвы бывают разными. Люди смеются, плачут, им может быть просто хорошо. А может – стыдно, горько, больно. Я не сомневался, что театр – это мое. Мне было все равно, в каком городе работать. Вернулся из армии, обзвонил несколько мест, выясняя, где нужны режиссеры. В Мариинске сказали: «Вакансия есть, но только без квартиры». Я отвечаю: «Хорошо, но только без диплома». Так и договорились.

Когда в зале зажегся свет, оказалось, что уже после меня тихонько расселись по местам и другие взрослые, подоспевшие к середине представления. Они приехали в Мариинск из разных городов Сибири – от Томска до Красноярска. Еще целые сутки в гостеприимный театр подтягивались опоздавшие. Некоторым, чтобы попасть на утренний спектакль, пришлось провести ночь на станции Тайга.

– Когда мы начали играть, нас не понимали. Я говорил: «У нас спектакль». Меня спрашивали: «А в честь чего? Праздник, что ли, какой-то?» Привыкли, что все происходит только по торжественным датам. Поначалу зрителей было мало. Театр – это было что-то новое, со странным названием. И я был странный в то время. Мне хотелось эпатировать, но я делал это с чистой душой. Казалось, я таким образом людей подстегну, расшевелю. Потом перестал это делать. Зачем шевелить мертвых? Лучше будем звать живых…

В отличие от площади Свободы, местную тюрьму в Мариинске знают все. Огромная, больше любого другого здания в городе. Над массивными кирпичными стенами поднимается дым. От замка Иф, Бастилии и прочих известных тюрем сибирская коллега отличается тем, что за все сто семьдесят с лишним лет существования из нее никто никогда не сбегал. Она практически ровесница Мариинска, и несложно представить, как город нарастал вокруг тюрьмы, словно вокруг Кремля – такого же краснокирпичного, высокого и недоступного. Да и сбежать из Кремля, как показывает история, немногим проще.

Неподалеку от тюрьмы находятся вокзал и спиртовой завод, так что в одной энциклопедии о городе сказано: «Мариинский район – преимущественно сельскохозяйственный. А сам Мариинск – ликеро-водочный и железнодорожный». Основной и единственной улицей Мариинска долгое время был Сибирский тракт – знаменитая кандальная дорога, по которой каторжники брели в Сибирь. Если верить справочникам, в городе жили три известных писателя: до революции Мариинск прославил писатель-демократ, в первой половине XX века – писатель-натуралист, ушедший от политики в описания природы. Ряд завершает писатель-почвенник патриот. Обычная, в общем-то, история, мало чем выдающееся настоящее.

Отчего же так радует этот небольшой город? Почему из него удалось увезти такое острое чувство жизни?

Мастерская художника Юрия Михайлова расположена в здании пекарни, в ней всегда пахнет свежим хлебом. В центре потолка вместо люстры – опустевшее гнездо шершней. Рядом висят расписные ложки. У окна раскинуло крылья огромное чучело белой совы, мимо него в форточку вылетает пенопластовый Пегас.

– Вот, поглядите! – Юрий кладет на стол большой кусок свежей бересты. Он прикладывает к ней пустую рамку – и мы с изумлением видим точный до мелочей рисунок заснеженного леса. Быстрое движение рамки – и теперь в ней наскальная живопись – охотники с копьями, бегущие за буйволом. Художник не касается бересты ни кистью, ни резцом, рамка лишь проявляет узор, заложенный самой природой. В углу стоит огромный расписной туес – на фоне цвета заходящего солнца проступает замысловатый узор, панорама старой Руси. Часть рисунка обуглена.

– Я его назвал «Россия в огне», – смущенно пояснил художник. – Только собрался отдать заказчику, а он взял и сгорел…

По-настоящему Юрий оживляется, когда рассказывает о многочисленных друзьях. Он перебирает их работы, словно сокровища, один рассказ сменяет другой, и диву даешься, как много необычных и замечательных людей связаны с Мариинском!

Художник Сергей Поползин из-за несчастной любви пустил себе пулю в висок. Лежал и чувствовал, как мир окрашивается в красный, теряется за яркой краской. Затем наступила тьма. Его положили в морг, где он неожиданно очнулся, перепугав видавших виды санитаров. Сергей выжил, но полностью ослеп. Вскоре он снова попробовал рисовать.

Получилось. Не так, как раньше, по-другому. Краски на палитре Сергей располагает в строгом порядке, находя нужный цвет по специальным насечкам. Разметку делает медицинскими иглами, измеряя пальцами расстояние между ними. Современные импортные краски для него не годятся. Сергей просто не знает их цветов, поэтому до сих пор пользуется старыми, производившимися в Советском Союзе, хотя давно живет и работает в Австрии.

Бабка Ирина начала рисовать, когда ей было уже за шестьдесят. Для внучки, в школьной тетрадке. Когда эта тетрадь случайно попала на глаза Юрию, тот был поражен. Дал бабке холст, акварельные кисти и сказал – рисуй. И она начала рисовать. Странные, ни на что не похожие деревья с узловатыми корнями и ветками, извивающимися, словно змеи. Необычные, яркие цвета, противоречащая всем канонам акварельной живописи манера, гипнотизирующая так, что каждую работу хочется рассматривать часами… За двадцать лет бабка Ирина успела поучаствовать во многих выставках и войти в энциклопедию наивного искусства. А на первооткрывателя своего таланта она обиделась – несмотря на все уговоры, художник наотрез отказался учить ее рисовать «как надо», полагая, что это убьет оригинальность ее творчества.

– Мы часто ездим по колониям, – говорит Юрий. – Зэки постоянно жалуются, что жизнь поломана, заново ее начинать поздно. А я им говорю: поглядите на Сергея. Неужели ему было легче? И как вы можете утверждать, что жизнь прошла мимо, если для бабки Ирины все началось только в шестьдесят лет?

Петр вспоминает:

– В 2005 году я видел, как барнаульские студенты из академии искусств показывали на Алтае Акутагаву, «В чаще». Так было здорово! Весь реквизит – палки, веревки и японские веера. Девчонки в простых одеждах, парни по пояс голые, босиком. Озвучка – гитара, флейта и колокольчик. Играли под открытым небом. И это было так классно – на фоне гор и заката, на траве. Жизнь нас сама сводит с интересными людьми, если для этого настало время. Другое дело, что я мог оказаться невнимателен. Когда мне сказали: сегодня на поля-

не, у моста, будет японский детектив, я невольно улыбнулся – ерунда какая-то, даже звучит смешно. Что там, местная самодеятельность? Алтайцы, играющие японцев? И сразу стало стыдно. Я подумал, что ж ты так о самодеятельности? Сам-то ты кто? И я понял, что раз я человек театра, то должен пойти и посмотреть. Потом уже буду судить, хорошо это или плохо. Оказалось настолько здорово, что я всем рассказывал – глаза горели. А профессиональным театрам – даже с долей удовольствия садистского: «Вы все плачете, что вам не хватает финансирования. А ребята театр из ничего сделали, на пустом месте. Это настоящий Театр».

Бог поет Belle по-французски. Он диктует Шекспиру монолог Гамлета и тут же пытается выправить жизнь двух современных людей – ведь время для него течет иначе. Тоненькие нити судеб натянуты наискось через сцену, каждый человек – всего лишь колокольчик, подвешенный в огромном пустом пространстве. Возлюбленный, Любимая, Убийца – каждый несет в себе особый звук. Бог ударяет по колокольчикам, и их голоса сливаются в мелодию. Бог поет с их помощью и только для них, а зал восхищенно замирает, чувствуя себя огромным инструментом, который настраивает мастер…

Петр заглядывает в комнату, где гости смотрят в записи его спектакль «Моя работа», и смущенно бурчит:

– Слышу, кто-то страшно противным голосом поет Belle. Подхожу – а это я сам…

Спать все укладываются на просцениуме. Журналисты и путешественники, юрист и целая труппа исполнителей индийских танцев. Многие познакомились лишь несколько часов назад, но чувствуют себя словно в обществе старых друзей. В воздухе еще витает отзвук последнего спектакля, сыгранного Петром поздно вечером вне программы, только для гостей. И кажется, что где-то под потолком звучит мелодия и дрожат невидимые нити…

– Как только человек перестает учиться, он начинает умирать. Это страшное слово – «профессионал». Я его очень не люблю. Мне больше нравится слово «мастер». Профессионал – это некий потолок. Человек уже дорос и больше ни в чем не нуждается. А мастер всегда ищет. Таких людей встречаешь повсюду. Актерская честность, это когда человек на сцене не для того, чтобы сорвать аплодисменты, а чтобы всего себя отдать, раствориться в зале. Но бывает и другое. Я видел театр, который меня просто ужаснул. Противно, когда актер откровенно выжимает аплодисменты из зрительного зала. Такой опыт – тоже прививка. Не дай бог такое допустить. Лучше увидеть со стороны, чем потом – в себе.

– Какой я волшебник? Такое же, как вы, чучело!

– Совсем такое же?

– Такое же, точно такое! Вы, это, руки-то опустите.

– А можно?

– Конечно! Давно уже можно.

– А как случилось, что ты стал пугалом?

– Есть у нас, волшебников, такое правило. Если кому по своей воле помог, то должен с ним его участь разделить. Помог слепому – сам ослеп, помог глухому – сам оглох. Посмотрел я на вас и понял много такого, о чем раньше даже не задумывался. И подумал, что несправедливо будет, если вы все вот так вот на огороде окажетесь. Взял, да и потратил на вас это последнее желание. Ну что, девчонки, полетели? Сначала зададим этим воронам, а потом – в кругосветное путешествие! С перелетными птицами!

– Как полетели? Мы ж не умеем летать!

– Умеете, умеете! Теперь все чучела мира летать умеют! Только не знают об этом!