Текст: Сергей Дмитриев

Фото: funkyimg.com

Издатель, поэт и историк Сергей Дмитриев выпустил уже около двадцати книг, в том числе десять стихотворных, а также книги «Последний год Грибоедова», «Владимир Короленко и революционная смута в России». Он — вдохновитель и создатель интернет-антологии «Поэтические места России», которая связывает имена русских поэтов с историей различных мест нашей страны.

Сергей Дмитриев и сам много путешествует, он уже много лет следует путями русских поэтов. В том числе — Александра Сергеевича Пушкина. «Год Литературы» публикует его дорожные записки — своего рода «блог русского путешественника», в котором описывается его путешествие по следам Пушкина в Арзрум — современный турецкий Эрзурум.

Пост № 3

В прошлый раз мы остановились на том, что 24 мая 1829 г. Пушкин добрался на своем пути до Георгиевска. И вот как он описал увиденное им в дороге:

«До Ельца дороги ужасны. Несколько раз коляска моя вязла в грязи, достойной грязи одесской. Мне случалось в сутки проехать не более пятидесяти верст. Наконец увидел я воронежские степи и свободно покатился по зеленой равнине. В Новочеркасске нашел я графа Пушкина, ехавшего также в Тифлис, и мы согласились путешествовать вместе.

Переход от Европы к Азии делается час от часу чувствительнее: леса исчезают, холмы сглаживаются, трава густеет и являет большую силу растительности; показываются птицы, неведомые в наших лесах; орлы сидят на кочках, означающих большую дорогу, как будто на страже, и гордо смотрят на путешественника…»

В этом отрывке поэт упомянул графа Владимира Алексеевича Мусина-Пушкина, своего старого знакомого, который за близость к декабристам переводился из гвардии на Кавказ в Тифлисский полк и составил Пушкину добрую компанию, тем более приятную, что граф следовал к месту назначения на бричке, полной всяческих припасов и представлявшей собой «род укрепленного местечка». Друзья путешествовали вместе больше двух недель, вплоть до прибытия в Тифлис.

С поэтом в степи на пути к Георгиевску успела произойти и одна забавная история, когда он встретил в дороге калмыков:

«Калмыки располагаются около станционных хат. У кибиток их пасутся их уродливые, косматые кони, знакомые вам по прекрасным рисункам Орловского.

На днях посетил я калмыцкую кибитку (клетчатый плетень, обтянутый белым войлоком). Всё семейство собиралось завтракать; котел варился посредине, и дым выходил в отверстие, сделанное в верху кибитки. Молодая калмычка, собою очень недурная, шила, куря табак. Я сел подле нее. «Как тебя зовут?» — «***». — «Сколько тебе лет?» — «Десять и восемь». — «Что ты шьешь?» — «Портка». — «Кому?» — «Себя». — Она подала мне свою трубку и стала завтракать. В котле варился чай с бараньим жиром и солью. Она предложила мне свой ковшик. Я не хотел отказаться и хлебнул, стараясь не перевести духа. Не думаю, чтобы другая народная кухня могла произвести что-нибудь гаже. Я попросил чем-нибудь это заесть. Мне дали кусочек сушеной кобылятины; я был и тому рад. Калмыцкое кокетство испугало меня; я поскорее выбрался из кибитки и поехал от степной Цирцеи».

И неудивительно, что эта, казалось бы, незначительная история стала поводом для написания Пушкиным в Георгиевске 27 мая стихотворения «Калмычке» - одного из первых его нового кавказского цикла, навеянного дорогой.

Прощай, любезная калмычка!

Чуть-чуть, на зло моих затей,

Меня похвальная привычка

Не увлекла среди степей

Вслед за кибиткою твоей.

Твои глаза конечно узки,

И плосок нос, и лоб широк,

Ты не лепечешь по-французски,

Ты шелком не сжимаешь ног…

Что нужды? - Ровно полчаса,

Пока коней мне запрягали,

Мне ум и сердце занимали

Твой взор и дикая краса.

Друзья! не всё ль одно и то же:

Забыться праздною душой

В блестящей зале, в модной ложе,

Или в кибитке кочевой?

Полный этими впечатлениями и воспоминаниями о своей жизни на Кавказе девять лет тому назад, Пушкин и написал в итоге стихотворение, в котором звучит тема прежней любви, вспыхнувшей в нем вновь: «Мне грустно и легко — печаль моя светла, / Печаль моя полна тобою»… В тот же день в Георгиевске Пушкин сделал черновые наброски своего известного стихотворения «На холмах Грузии лежит ночная мгла», хотя и до Грузии еще было далеко, и первые строки гениального творения звучали еще совсем по-другому: «Всё тихо, на Кавказ идёт ночная мгла, / Восходят звёзды надо мною…» И вот что любопытно: как всегда, толчком для поэтического взлета стал конкретный момент в жизни Пушкина, связанный с тем, что 27 мая он ненадолго съездил из Георгиевска на Горячие Воды. «Здесь я нашел большую перемену, — отметил Пушкин, описав благоустроенный бульвар, чистенькие дорожки, зеленые лавочки, цветники. - Мне было жаль их прежнего, дикого состояния; мне было жаль крутых каменных тропинок, кустарников и неогороженных пропастей, над которыми, бывало, я карабкался. С грустью оставил я воды и отправился обратно в Георгиевск. Скоро настала ночь. Чистое небо усеялось миллионами звезд. Я ехал берегом Подкумка. Здесь, бывало, сиживал со мною А. Раевский, прислушиваясь к мелодии вод. Величавый Бешту чернее и чернее рисовался в отдалении, окруженный горами, своими вассалами и, наконец, исчез во мраке...»

А теперь, пока Пушкин удаляется все дальше и дальше от Москвы, вернемся к истокам путешествия поэта в Арзрум. Почему оно началось именно весной 1829 г. и куда именно ехал поэт? Чтобы понять это, следует напомнить, что Пушкин только в сентябре 1826 г., лишь за два с половиной года до своего побега на Кавказ, почувствовал себя почти свободным человеком после долгого «заточения» в Михайловском.

8 сентября 1826 г. у поэта состоялась первая и на много лет единственная встреча с императором Николаем I. Судьба поэта висела на волоске - неверные слова или дерзость могли привести его даже не в Михайловское, а намного дальше.

Но все обошлось. Как рассказывал позднее сам император: «Я впервые увидел Пушкина… после коронации, в Москве, когда его привезли ко мне из его заточения… “Что вы бы сделали, если бы 14 декабря были в Петербурге?” - спросил я его между прочим. “Был бы в рядах мятежников”, - отвечал он, не запинаясь. Когда потом я спрашивал его: переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать впредь иначе, если я пущу его на волю, он очень долго колебался и только после длинного молчания протянул мне руку с обещанием сделаться иным».

Итогом разговора стала договоренность, что Пушкину, как сообщал ему шеф жандармов и начальник Третьего отделения императорской канцелярии генерал А. Х. Бенкендорф, «предоставляется совершенная и полная свобода», в том числе в «употреблении отличных способностей» для «воспитания юношества», что поэт может приезжать в столицы, но «предварительно испрашивая разрешения письмом» (это касалось и других его поездок), а «государь император сам будет и первым ценителем произведений и цензором» Пушкина. Прощение было получено, и поэт ощутил наконец «прелести свободы», правда, под бдительным начальственным надзором, который не мог не усложнять его жизнь.

Так, отправляясь в Петербург в апреле 1827 г., он испросил на это разрешение у императора и получил от него положительный ответ с уверенностью, что «данное русским дворянином государю честное слово: вести себя благородно и пристойно, будет в полном смысле сдержано». Однако столицы не вдохновляли поэта, прошло совсем немного времени, а страсть Пушкина к путешествиям проснулась в нем с новой силой. Ему было мало «недалеких разъездов» по Центральной России, его душа снова рвалась в «дальние дали» и неведомые страны.

Конечно, на страсть и тягу Пушкина к путешествиям не могло не влиять то, что многие его друзья и соратники успели уже посетить различные страны и не раз рассказывали ему об увиденном. Так, П. Я.Чаадаев, старший товарищ и наставник поэта, послуживший одним из главных прототипов Евгения Онегина, успел с 1823 г. около трех лет пропутешествовать по Европе, посетив «мировые столицы» Лондон, Париж, Рим, а также Милан, Флоренцию, Венецию, Берн, Женеву, Дрезден и Карлсбад. И он мог вслед за Гёте сказать: «Кто хорошо видел Италию, и особенно Рим, тот никогда больше не будет совсем несчастным».

Чаадаев в ходе путешествий смог насколько возможно расширить свои представления о «Божьем мире» и устройстве жизни разных народов, и этот опыт не мог не подействовать магически на впечатлительного Пушкина.

Добавим к этому «Письма русского путешественника» Н. М. Карамзина, увидевшего Европу еще в конце XVIII века; участие в первом кругосветном путешествии русских кораблей (1803–1806) Ф. И. Толстого, прозванного Американцем, высаженного за неповиновение на Алеутских островах и добиравшегося через Сибирь в Россию два года; странствия по Европе многих боевых участников Наполеоновских войн, рассказывавших о своей миссии поэту, а также кругосветное плавание (1822–1824) Д. И. Завалишина, в том числе к берегам Русской Америки под флагом Российско-американской компании.

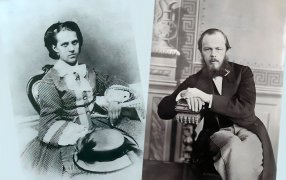

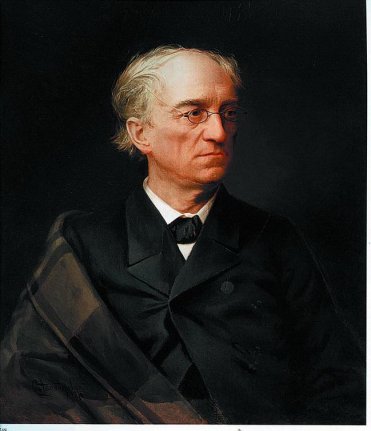

Некоторую обиду у Пушкина вызывало и то, что многие его сослуживцы по Коллегии иностранных дел, куда поэт был приписан в 1817 г. вместе с А. С. Грибоедовым и В. К. Кюхельбекером, успели уже послужить на ниве зарубежной дипломатии. Не будем пока говорить о самом Грибоедове, который еще в 1819–1821 гг. прожил в Персии около трех лет, упомянем только два славных имени в истории русской поэзии — Константин Батюшков и Федор Тютчев. Первый из них, участник Отечественной войны 1812 г., друг Пушкина, дошел с русской армией до Парижа и сумел посетить Польшу, Пруссию, Силезию, Чехию, Францию, Англию, Швецию и Финляндию («Все видел, все узнал и что ж? из-за морей // Ни лучше, ни умней // Под кров домашний воротился...» - писал он о своих странствиях). Пережив «три войны, все на коне и в мире на большой дороге», измученный болезнями К. Н. Батюшков перевелся на дипломатическую службу и в 1819 г. прибыл в Неаполь, где был причислен к неаполитанской миссии в качестве сверхштатного секретаря при русском посланнике графе Г. О. Штакольберге. Вскоре он переселился на остров Искью близ Неаполя, а впоследствии долго лечился в Германии.

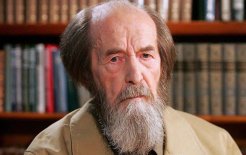

Ф. И. Тютчев, окончив Московский университет, с 1822 г. начал служить в Министерстве иностранных дел. Родственные связи дали ему возможность занять место при русской дипломатической миссии в Мюнхене. Место было скромным, сверх штата, лишь в 1828 г. поэта повысили до младшего секретаря, но по роду своей службы он часто посещал Францию, Италию, Австрию, а впоследствии долго служил в Турине. В целом в Мюнхене и Турине он пребывал с 1822 по 1839 г., лишь изредка приезжая на Родину в отпуск, и, конечно, богатый опыт путешественника не мог не отразиться на творчестве великого поэта, в том числе и на осмыслении им «с далекого расстояния» России.

Упомянем, что по дипломатической части служил в те годы Ф. С. Хомяков, брат А. С. Хомякова, заменивший Грибоедова на месте секретаря по иностранной части при генерале Ф. И. Паскевиче в Тифлисе, а также родной брат будущей жены Пушкина Дмитрий Гончаров (1808—1860), посетивший после смерти Грибоедова Персию в составе русской миссии. Знакомый Пушкина Ф. Ф. Вигель еще в 1805 г. в составе посольства Головкина отправился в Китай, хотя и не был допущен в Пекин, а лицейский товарищ поэта Ф. Ф. Матюшкин участвовал в полярной экспедиции в поисках северного пути в Китай, и именно ему Пушкин посвятил восторженные строки:

Сидишь ли ты в кругу своих друзей,

Чужих небес любовник беспокойный?

Иль снова ты проходишь тропик знойный

И вечный лед полуночных морей?

И вот в середине апреля 1828 г., лишь стало известно о начале новой русско-турецкой войны, Пушкин обращается к императору с просьбой вместе с П. А. Вяземским «участвовать в начинающихся против турок военных действиях», но получает отказ с отпиской, что в армии «все места заняты». Подоплекой отказа стало, в том числе, мнение великого князя Константина Павловича, который писал Бенкендорфу: «Вы говорите, что писатель Пушкин и князь Вяземский просят о дозволении следовать за Главной императорской квартирой. Поверьте мне, любезный генерал, что в виду прежнего их поведения, как бы они ни старались высказать теперь преданность службе его величества, они не принадлежат к числу тех, на кого можно бы было в чем-либо положиться…»

Ответ Бенкендорфа поэт получил 20 апреля, а 25 апреля Полномочным министром российской миссии в Персии был назначен Грибоедов, приехавший в Петербург с Туркманчайским миром всего лишь за месяц с небольшим до этого. Получив отказ в поездке на войну, поэт от огорчения сильно захворал, впав «в болезненное отчаяние… сон и аппетит оставили его, желчь сильно разлилась в нем, и он опасно занемог», как вспоминал навещавший Пушкина сотрудник Третьего отделения А. А. Ивановский.

Конечно, рассказы Грибоедова не могли не повлиять на желание Пушкина отправиться именно на Восток, где вершилась судьба многих народов, где в новых баталиях ковалась слава русского оружия. Пушкин, как и в 1821 г. во время греческого восстания (вспомним фактически отдавшего свою жизнь за свободу Греции, заболевшего и умершего там в апреле 1824 г. Байрона), хотел пойти добровольцем на освободительную войну, но император решил по-другому, сообщив, что «воспользуется первым случаем, чтобы употребить отличные… дарования» Пушкина «в пользу отечества».

И вот что весьма занимательно: в эти дни, а именно 18 апреля, на квартире у В. А. Жуковского встретились сам хозяин, Пушкин, И. А. Крылов, П. А. Вяземский и Грибоедов, которые договорились вместе поехать в Париж, а может, и посетить Лондон. Вяземский писал жене на следующий день: «Вчера были мы у Жуковского и сговорились пуститься на этот европейский набег: Пушкин, Крылов, Грибоедов и я. Мы можем показываться в городах, как жирафы… не шутка видеть четырех русских литераторов… Приехав домой, издали бы мы свои путевые записки…» 21 апреля Пушкин снова обращается к Бенкендорфу, «сожалея, что желания» поехать на войну «не могли быть исполнены», и тут же просит о новой поездке: «Так как следующие 6 или 7 месяцев остаюсь я, вероятно, в бездействии, то желал бы я провести сие время в Париже, что, может быть, впоследствии мне не удастся. Если Ваше превосходительство соизволите мне испросить от государя сие драгоценное дозволение, то вы мне сделаете новое, истинное благодеяние».

Из этих слов видно, как сильно хотел Пушкин увидеть Европу, ведь чтобы добраться до Парижа, нужно было проехать несколько стран. Лучше всего о страсти поэта воочию увидеть далекие страны рассказала в своих записках А. О. Смирнова-Россет, с которой Пушкин часто встречался в салоне вдовы историка Е. А. Карамзиной. Вот как она передала весьма красноречивые для нашего повествования слова поэта: «Я желал бы видеть Константинополь, Рим и Иерусалим. Какую можно бы написать поэму об этих трех городах, но надо их увидеть, чтобы о них говорить. Увидеть Босфор, Святую Софию, посидеть в оливковом саду, увидеть Мертвое море, Иордан! Какой чудесный сон!»

«Затем он говорил о Риме сперва идолопоклонническом, потом христианском, - продолжала Смирнова-Россет, - говорил об Иерусалиме, причем я заметила, что он был взволнован. Глаза его приняли выражение, которого я не видала ни у кого, кроме него, и то редко. Когда он испытывает внутренний восторг, у него появляется особенное серьезное выражение: он мыслит. Я думаю, что Пушкин готовит для нас еще много неожиданного. Несмотря на веселое обращение, иногда почти легкомысленное, несмотря на иронические речи, он умеет глубоко чувствовать. Я думаю, что он серьезно верующий, но он про это никогда не говорит. Глинка рассказал мне, что он раз застал его с Евангелием в руках, причем Пушкин сказал ему: “Вот единственная книга в мире; в ней все есть”.

Я сказала Пушкину: “Уверяют, что вы неверующий”. Он расхохотался и сказал, пожимая плечами: “Значит, они меня считают совершенным кретином”».

Заметим, что из трех великих городов, выделенных Пушкиным, Иерусалим и Константинополь - это жемчужины Востока, Рим был когда-то столицей империи, простиравшейся на три континента - Европу, Африку и Азию, а Библия вообще самый выдающийся памятник восточной культуры. И как жаль, что поездка по Европе самых лучших поэтов России так и не состоялась, она могла бы стать одним из самых выдающимся событий в истории русской литературы и, конечно, пополнила бы ее сокровища. Вяземский вскоре с горечью констатировал: «Пушкин с горя просился в Париж: ему отвечали, что, как русский дворянин, имеет он право ехать за границу, но что государю будет это неприятно». Грибоедов же 6 июня отправился в Персию, откуда ему не суждено было вернуться.

Проходит всего лишь несколько месяцев, и Пушкин, у которого возникли серьезные неприятности с поэмой «Гавриилиада», снова бредит Востоком. В письме Вяземскому 1 сентября 1828 г. он пишет: «Ты зовешь меня в Пензу, а того гляди, что я поеду далее, // Прямо, прямо на восток…» Пушкин воспроизводит здесь строку из стихотворения В. А. Жуковского с показательным названием «Путешественник» (1809), посвященное Востоку и являющееся вольным переводом стихотворения Шиллера с тем же названием. В этот период за поэтом усиливается полицейский надзор: еще в августе по Положению Правительствующего Сената, утвержденного императором, за поэтом устанавливалось строгое «секретное наблюдение». При любой поездке начальству той губернии, куда ехал Пушкин, приказывалось взять его под «секретный надзор». И конечно, чувствовавший все это поэт не мог не желать того, чтобы вырваться из-под присмотра и совершить наконец тот самый побег, который он «давно замыслил». И как ни странно, ему это вскоре все-таки удалось!..

Ведь 4 марта поэт получил подорожную «на проезд от Петербурга до Тифлиса и обратно», подписанную санкт-петербургским почт-директором К. Я. Булгаковым, минуя Третье отделение и нарушая при этом установленный порядок. Поэта ждало весьма длительное странствие: почтовый тракт от Петербурга до Тифлиса охватывал 107 станций и 2670 верст.

Куда же все-таки ехал Пушкин? Вопрос этот совсем не праздный, ведь не случайно же П. А. Вяземский, прекрасно знавший и Грибоедова, и Пушкина, сообщал в своих письмах и дневниках того периода, что Пушкин отправлялся куда-то «дальше», «на Восток». В предисловии к «Путешествию в Арзрум» сам автор вот так объяснил свой поступок: «В 1829 году отправился я на Кавказские воды. В таком близком расстоянии от Тифлиса мне захотелось туда съездить для свидания с братом и с некоторыми из моих приятелей. Приехав в Тифлис, я уже никого из них не нашел. Армия выступила в поход. Желание видеть войну и сторону мало известную побудило меня просить у е. с. графа Паскевича-Эриванского позволение приехать в Армию. Таким образом видел я блистательный поход, увенчанный взятием Арзрума».

Однако что-то здесь концы с концами не сходятся, ведь поэт еще в Санкт-Петербурге получил, можно сказать, «по блату», благодаря своему знакомству с почт-директором А. Я. Булгаковым, подорожную сразу до Тифлиса, а не до Кавказских вод. Позволим себе высказать предположение, которое, конечно, следует еще подтвердить и доказать, что во время своих встреч в Петербурге Пушкин и Грибоедов могли договориться о том, что Грибоедов, имея полномочия по приему в состав своего посольства новых сотрудников, в случае приезда Пушкина в Тифлис попытается принять его на службу или просто возьмет с собой в Персию. Для Пушкина, как сотрудника Коллегии иностранных дел, которого никуда не отпускало начальство, такой поворот в судьбе мог быть весьма привлекательным, особо учитывая его желание воочию увидеть Персию и постоянные неувязки в тот период с устройством им своей личной жизни (вспомним хотя бы о готовности поэта уехать в Китай в долгосрочную экспедицию).

Пушкину было хорошо известно, что Грибоедов как российский посланник в Персии должен был длительное время находиться именно в Тифлисе, отправляясь оттуда в Персию и возвращаясь обратно (напомним, что, уехав из Петербурга в конце июля 1828 г., Грибоедов отправился в Персию лишь 6 октября, а из Тегерана в Тавриз он планировал вернуться как раз в конце января — начале февраля 1829 г., когда и произошла трагедия). И Пушкин, отправляясь на Кавказ из Петербурга в начале марта 1829 г., как раз и мог рассчитывать на то, что он застанет Грибоедова в Тифлисе. А само ужасное известие о гибели поэта-дипломата дошло до Пушкина уже в Москве около 20 марта (1 апреля), что не могло не внести коррективы в его планы. Ведь поэт, перестав торопиться, пробыл в Москве до 2 (14) мая, причем он отправился сначала именно в Орел к генералу Ермолову, с которым Грибоедов служил долгие годы.

В Москве поэт обсуждал тегеранскую трагедию со многими своими знакомыми и друзьями, в том числе с сестрами Ушаковыми, о чем может свидетельствовать очень выразительный портрет Грибоедова, который Пушкин нарисовал позднее в альбоме Ел. Н. Ушаковой. Примечательно, что поэт изобразил Грибоедова именно в персидской шапке. (В последний раз Пушкин нарисовал образ Грибоедова в своих рукописях в мае 1833 г.).

Пушкин не скрывал от друзей, что он собирается на Кавказ, и эта новость не могла не вызывать и в Петербурге, и в Москве кривотолки, во-первых, о каком-то мифическом плане Пушкина бежать через турецкое побережье за границу, во-вторых, об опасности такого путешествия, а в-третьих, о бросающейся в глаза схожести судьбы поэта с судьбой Грибоедова. В. А. Ушаков, например, писал: «В прошедшем году (т. е. в апреле 1829 г.) я встретился в театре с одним из первоклассных наших поэтов и узнал из его разговоров, что он намерен отправиться в Грузию. “О боже мой, - сказал я горестно, - не говорите мне о поездке в Грузию. Этот край может назваться врагом нашей литературы. Он лишил нас Грибоедова”. - “Так что же? - отвечал поэт. - Ведь Грибоедов сделал свое. Он уже написал “Горе от ума”». А в письме московского почт-директора А. Я. Булгакова к брату от 21 марта 1829 г. говорилось о той же самой аналогии: «Он <Пушкин> едет в армию Паскевича узнать ужасы войны, послужить волонтером, может, и воспеть это все.

“Ах, не ездите, - сказала ему Катя, - там убили Грибоедова”. - “Будьте покойны, сударыня, - неужели в одном году убьют двух Александров Сергеевичев? Будет и одного”».

Убегая на Кавказ, Пушкин не думал об опасностях своего пути:

Я ехал в дальние края;

Не шумных… жаждал я,

Искал не злата, не честей

В пыли средь копий и мечей.

Поэт, помимо предположительных договоренностей с Грибоедовым, мог рассчитывать на благосклонность к своей неустроенной судьбе и военного начальства на Кавказе, а именно И. Ф. Паскевича, который был женат на двоюродной сестре Грибоедова и по службе очень сблизился с ним в 1827—1828 гг. Напомним, что Пушкин, окончив Царскосельский лицей и будучи в 1829 г. коллежским секретарем (чин 10-го класса), мог претендовать на службу офицером (штабс-капитан в пехоте, штабс-ротмистр в кавалерии, подпоручик гвардии). И хотя поэт понимал, что даже Главнокомандующий на Кавказе Паскевич не посмеет взять его в ряды армии, но на помощь его он мог надеяться, что и произошло позднее, ведь именно Паскевич разрешил Пушкину прибыть в армию и стать свидетелем ратных дел. Суть побега поэта и заключалась в том, что, не получив разрешение императора, он не мог не принять участие в событиях русско-турецкой войны и уехал на Кавказ, ожидая милости грядущих дней.

Поэт не мог не чувствовать витавшие и над ним порывы «роковой» судьбы. И как это часто бывало в его жизни, он сам смело шел навстречу этим веяниям, проявляя почти безрассудный героизм и стремясь к выполнению задачи, сформулированной им самим еще в марте 1821 г.: «Сцена моей поэмы должна бы находиться на берегах шумного Терека, на границах Грузии, в глухих ущельях Кавказа…» Начнем с того, что, фактически убегая из столиц якобы только для «свидания с братом и некоторыми из моих приятелей», поэт не мог не понимать, что его ждут серьезные неприятности.

Конечно, этот побег выглядел довольно странно. О планируемом отъезде поэта знали очень и очень многие, подорожная ему, хотя и с нарушениями, была выписана, Пушкин, приехав в Москву 14 (26) марта, уехал из нее только в ночь на 2 (14) мая. Получается, что

недреманное око жандармского надзора почему-то выпустило из поля зрения поэта, и не специально ли Пушкину было дозволено все-таки отправиться на Кавказ, чтобы он мог воспеть впоследствии победы русского оружия?

«Узнав случайно, что г. Пушкин выехал из С.-Петербурга по подорожной, выданной ему… на основании свидетельства частного пристава Моллера» (а это стало известно в III Отделении еще 5 (17) марта), Бенкендорф 22 марта (3 апреля) распорядился о продолжении за Пушкиным «секретного наблюдения» в местах следования. И, конечно, начальству было хорошо известно, что Пушкин более чем на полтора месяца задержался в Москве. Показательно, что уже 12 (24) мая в Тифлисе генерал И. Ф. Паскевич довел до сведения военного губернатора Грузии С. С. Стрекалова, что направляющийся на Кавказ Пушкин должен состоять под секретным надзором. При этом сам Пушкин прибыл в Тифлис только 27 мая (8 июня).

Получается, что побег как бы был, но ему не очень-то препятствовали сверху. А самое удивительное, что Бенкендорф, не сообщавший о самовольном отъезде Пушкина императору четыре месяца, только 20 июля (1 августа) подал Николаю I записку со странным вопросом: «Надо его спросить, кто ему дозволил отправиться в Эрзерум…» Государь потребовал в этом разобраться. А в это время Пушкин уже выезжал из того самого Эрзерума обратно домой… Дело, о котором мечтал поэт, дело в его судьбе уже было сделано и оставило неизгладимый след в его жизни…