Текст: Михаил Визель/ГодЛитературы.РФ

Фрагмент книги и обложка предоставлены Максимом Немцовым

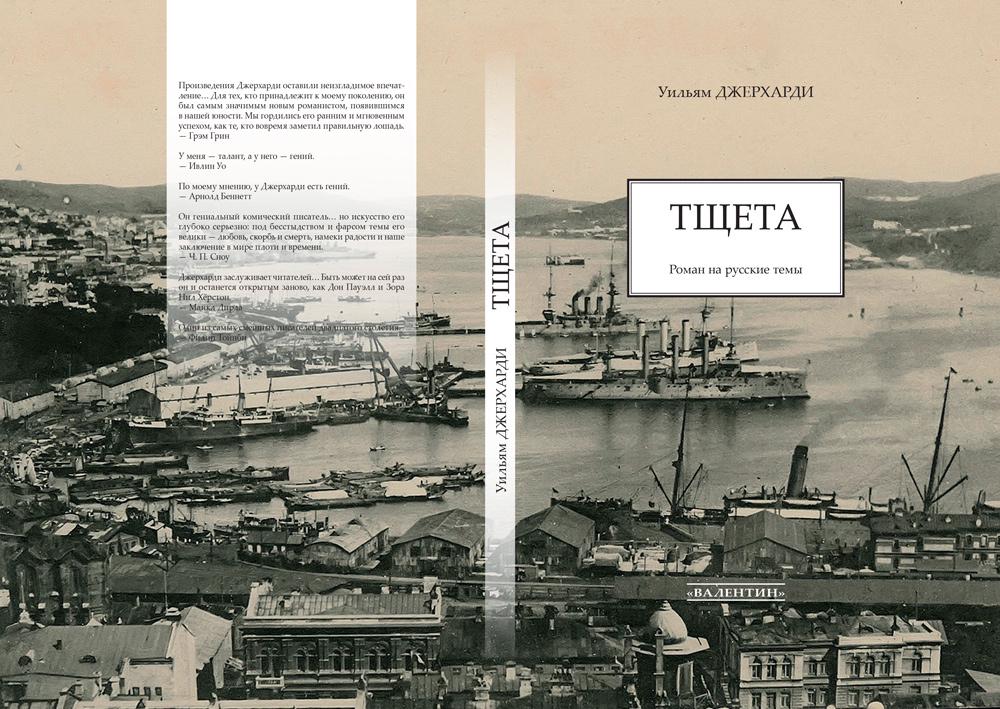

Уильям Джерхарди (William Gerhardie, 1895 – 1977) - русский космополит в дореволюционном смысле этого слова. Родился в Петербурге в семье богатого бельгийского промышленника, с детства говорил по-русски и по-французски, в 1913 году вместе с семьей уехал в Англию - и составил славу модернисткой литературы этого языка, небедного в первой половине ХХ века (как, впрочем, и любого века) на славные имена. Его ценил Грэм Грин, всячески пропагандировал Герберт Уэллс, а

Ивлин Во прямо заявлял: «Я - талант, а Джерхарди - гений».

Причиной столь бурных восторгов стал дебютный роман 27-летнего Джерхарди «Тщета», написанный в 1922 году, после того, как время войны и революции автор с военной миссией побывал в Сибири. Он предсказуемо посвящён России, переживающей смутное время, но это очень особый взгляд на Россию:

взгляд свободно говорящего по-русски иностранца, боготворящего Чехова.

Достаточно сказать, что в центре романа - три сестры, и рассказчик сразу же обозначает свое отношение к происходящему: «Вы же знаете, как пишет Чехов. Вам известны люди в его пьесах. Они все, похоже, родились на пограничной полосе между комедией и трагедией — в чём-то вроде ничейной земли».

Последующие романы двадцатых-тридцатых годов также были встречены благосклонно, но Джерхарди прожил долгую жизнь, и с ним случилось самое страшное, что может случиться с писателем: после Второй мировой войны его авангардистские, полные томительного психологизма романы показались старомодными и неактуальными - что наложилось на личную депрессию писателя, и он оказался надолго забыт.

Понадобилось девяносто лет, чтобы его «русский дебют» добрался до русского читателя. Причем, что характерно, добрался с востока - усилиями владивостокского издателя-энтузиаста Валентина Пака и владивостокского же (хоть и переселившегося в Москву) переводчика Максима Немцова.

Уильям Джерхарди. «Тщета. Роман на русские темы»

Пер. с англ. М. Немцова. - Владивосток: Валентин, 2016. – 148 с.

Часть I

ТРИ СЕСТРЫ

IИ тогда меня осенило, что все это можно поместить в книгу, и только. Такова классика отношения к жизни. Ибо мое бесплодное возвращение во Владивосток — действенное завершение моей темы. А бухта странно, понимающе отзывчива. Она отзвучала нотой отъезда, и высокие каменные здания порта как бы нахохлились, пока я шагаю под ними, и «задают тон». Вот из-за этого — и ощущенья, что я тяну время, покуда большой пароход не придет и не увезет меня домой в Англию, — я с нетерпением оглядываюсь на прошлое…

Когда «Симбирск» русского Добровольного флота, наконец, совершенно скрылся, унося трех сестер в Шанхай, я вернулся к себе в номер. Туда я только что вселился. То была голая и обшарпанная комнатенка в маленькой и убогонькой ночлежке. Кровать погодя предоставили, но вместо простыней мне полагалось лежать на грязной скатерти, которая наутро, когда я завтракал, опять служила скатертью.

— Простыня чистая? — спросил я.

— Да, — ответил коридорный мальчишка.

— Точно ли чистая?

— Точно.

— И никто на ней не спал?

— Никто. Хозяин только.

Крупные капли, как слезы, падали на подоконник и тут же сменялись другими. В углу стоял письменный стол-развалина. Я сел. Повертел в руках типичную русскую вставочку с не менее типичным русским пером — такие обыкновенно встречаешь почти в любом русском государственном учреждении, — и, то и дело обмакивая его в чернила, что были как патока, я дерзко приступил.

Когда настала ночь, я лежал на скатерти, голодный и терзаемый громадными голодными клопами, кусавшимися, как собаки, и думал о Нине, Соне, Вере, Николае Васильевиче и его необычайной семье. Наутро дождь перестал. Я походил по округе, ныне — в объятьях осени. Забрел в далекие места у самого моря, в заброшенный парк, что раньше был парком разве что для влюбленных, — и думал о них. Листва здесь была гуще, уголки уединеннее, беспорядок великолепнее. Я сидел на старой скамье, на которой перочинным ножиком вырезàли имена и инициалы, под деревьями, постепенно золотевшими и рыжевшими, и дрожал на резком осеннем ветру, который вихрем гонял по аллее павшую желтую листву. И бескрайнее море русской жизни, казалось, смыкается надо мной.

II

В запутанные дела семейства Бурсановых меня посвятили отчасти в манере ибсеновской драмы с ретроспективными разоблачениями. Заходить меня пригласили три сестры, говорившие все одновременно, — чарующий букет, и королеву средь них я знал слишком уж хорошо, — потому я и нанес как-то раз вечером среди лета визит к ним на дачу в приморском поселке в десяти верстах от Петербурга, несколько, быть может, робея от того, что звали меня не их старшие; и в сенях небольшого деревянного строения, висевшего над самым морем, меня встретил все тот же «букет». Наскочили они на меня по очереди, представляясь по старшинству.

— Соня!

— Нина!

— Вера!

Тогда им было шестнадцать, пятнадцать и четырнадцать. Сдается мне, в тот же день, когда впервые с ними заговорил, я сказал им, что, убей меня, нипочем не сумею отличить одну от другой, и преднамеренно перепутал все имена. Развлечение то было, разумеется, так себе, но они, совсем еще дети, похоже, ему обрадовались и захихикали, возможно — за неимением лучшего.

Меня ввели в комнату, полную людей, чьих отношений между собой я еще не постигал. По внушительной позе за самоваром я вроде бы опознал мать семейства и подошел к ней, и она меня успокоила тем, что заговорила по-русски, заметил я, с несомненным германским акцентом.

— Вы все не очень-то похожи на свою маменьку, — сказал я Нине после.

— Нам она не маменька, — ответила Нина. — Она… Фанни Ивановна.

Ни за что бы не подумал, что этот моложавый, довольно низенький, но приятный человек, хорошо одетый, однако несколько обрюзгший, — их отец: дочери относились к нему небрежно, едва ли не презрительно.

Однако Нина позвала:

— Папа! — и он обернулся, и я тут же заметил, что у нее его глаза — серо-стальные, смягчены таким чарующим, тревожащим взглядом искоса, который дарила она; и то и дело смотрела она вам — кому угодно — прямо в глаза, в самую душу заглядывала, омывала свою душу вашей, и от этого чувствовалось, будто и впрямь вы — «единственный самый важный мужчина на свете». А Фанни Ивановна смертельно надоедала Николаю Васильевичу (так звали их папеньку) своими вечными глупыми вопросами, и Николай Васильевич зримо скучал и дулся, и махал на нее рукою, словно она докучливая муха, и говорил:

— Хватит!

Либо не по-доброму передразнивал нелепую русскую речь Фанни Ивановны.

— Электрично! Сколько раз вам повторять — нужно говорить электричество?

— Все едино, — отвечала она.

Потом три сестры захотели танцевать уан-степ и вальс-сомнение, которые только входили в моду за границей, а Николаю Васильевичу приказали играть на пианино какую-то жалкую мелодийку, снова и снова. И я про себя подумал: Ну и букет! Когда восхитительный эксперимент завершился, за ужином решили, что всем нам нужно отправиться в местный театр смотреть чеховские «Три сестры».

— Очень хорошо, — сказала Фанни Ивановна, — но Николай Васильевич должен ехать с нами. Таково условие. Николай Васильевич нахмурился.

— В ложе вас и так будет битком.

— Можем взять две ложи, — предложил я.

— Никаких отговорок, Николай, — воскликнула Фанни Ивановна.

И по пригожему лицу Николая Васильевича промелькнула тень. Но я по-прежнему не понимал. Лишь под конец второго действия «Трех сестер» забрезжило во мне первое подозренье, что в семействе Бурсановых не все обстоит благополучно. Вы же знаете, как пишет Чехов. Вам известны люди в его пьесах. Они все, похоже, родились на пограничной полосе между комедией и трагедией — в чем-то вроде ничейной земли. Фанни Ивановна и три сестры смотрели пьесу с напряженным интересом, словно бы «Три сестры» и впрямь были их частной трагедией. Я сидел за спиной у Нины и смотрел с тем дурацким скепсисом, что порождается избытком счастья. Мне, бодрому и нетерпеливому, люди в пьесе казались нелепыми. Они меня раздражали.

Они крайне меня огорчали. Меня окутывали их черная меланхолия, их невероятная бестолковость, их парализующая инертность. Насколько отличны от них, думал я, эти три обворожительные существа, сидящие в нашей ложе. Как беззаботны и свободны они в своем счастливом доме. Люди в пьесе же были безнадежны.

— Боже правый! — вскричал я и схватил Николая Васильевича за плечо, когда после второго действия занавес опустился. — Как же могут быть такие люди, Николай Васильевич? Подумать только! Они не способны делать того, что хотят. Не способны добраться, куда хотят. Они даже не знают, чего хотят. Лишь говорят, говорят, говорят, а затем идут и кончают с собой или еще что-нибудь. Это истошный зов к бòльшим стараньям, к целям выше — что для них, учтите, смутны и неразборчивы, — и беспрестанное топтанье на месте. Как Фауст в опере Гуно — берет Маргариту за руку и восклицает: «Бежим! Бежим!», — а сам не делает ни малейшей попытки сойти с середины сцены. Отчего люди не могут знать, чего хотят в жизни, и не добиваются этого? Почему так, Николай Васильевич?

Николай Васильевич сидел тихий, безмолвный и очень грустный. Он сурово покачал головою, и лицо его омрачилось.

— Все это очень хорошо, — медленно произнес он, — говорить. Жизнь не так проста. Есть сложности, так сказать, обстоятельства. Все запутывается — покуда уже и себя найти не можешь. Да-с, Андрей Андреич… Он вздохнул и умолк, прежде чем заговорить снова. — Чехов, — наконец промолвил он, — великий художник.

Я провожал их домой, на дачу, по темной и грязной дороге — пока мы сидели в театре, прошел дождь, — и Нина висла у меня на руке.

III

В один из тех долгих, счастливых вечеров, какие у меня вошло в привычку регулярно проводить в их просторной, роскошной квартире на Моховой в Санкт-Петербурге, меня еще глубже посвятили в домашние дела семейства Бурсановых. Какое-то время сидели молча. Нина казалась печальной; Соня и Вера дулись. Смеркалось, но никто и не подумал зажечь свет. Никто не танцевал. Я недолго поиграл на пианино, затем прекратил.

— В чем дело, Нина? — спросил я.

Она помолчала, после чего по-детски открыто ответила:

— Ох, в папе и Фанни Ивановне.

— Что они натворили?

— Вечно ссорятся, вечно, вечно, вечно.

Я осекся, не желая выглядеть назойливым.

— Знаете, — произнесла она тем полушутливым, полусерьезным тоном, каким разговаривала обычно, затем еще немного помолчала, и потом все же решила выложить начистоту.

— Папа и Фанни Ивановна не… женаты законно.

— Знаю, — сказал я.

— Откуда вы знаете?

— Подозревал.

— Вам Вера сказала?

— Ничего я не говорила! — громко и возмущенно крикнула Вера.

Ей было четырнадцать, но она старалась выглядеть на два года старше и в этом преуспевала.

— Мне и помститься бы не могло такого рассказывать. Неправедное обвинение, столь провокационно ей брошенное, ее потрясло и рассердило. Мне уже некоторое время казалось, что между Верой и двумя ее старшими сестрами пробежала не одна кошка. Вера не походила на них.

— Мы так больше не можем, — сказала Соня. — Я до смерти устала от их ссор. Днем и ночью, днем и ночью. Прекращали хотя бы, когда у нас гости. Но нет, тогда они хуже обычного.

В этом я мог бы ее поддержать — если и впрямь считался гостем. Поскольку был скорее, как это называл Николай Васильевич, «свой человек», член семьи, так сказать, и Николай Васильевич с Фанни Ивановной при мне уж точно не сдерживались. Как кошка с собакой. Не выказывалось никакого милосердия, не проявлялось никакого благородства. Николай Васильевич над нею насмехался, передразнивал ее убийственную русскую речь с такой злобной изощренностью, от которой вся комната заходилась визгливым хохотом. Фанни Ивановна же — белое лицо ее все шло нездоровыми розовыми пятнами — обычно морщилась от боли и, собравшись с силами, давала, как могла, сдачи. Николай Васильевич выхватывал, бывало, какое-нибудь отдельное слово, произнесенное ею неправильно, подбавлял собственного перчику и швырял его публике, состоявшей из знакомых и незнакомых, кого пригласил на ужин, тем самым выдергивая жало за ее счет.

— Надоело мне дома, — сказала Соня. — Я сбегу.

— Как? — Выйду замуж и сбегу.

— Никто ее не возьмет, — произнесла Вера со своего шестка в дальнем углу.

Нина сидела молча, со своим естественным выражением лица — наполовину серьезным, наполовину ироническим.

— Из-за чего же они ссорятся?

Нина посмотрела на Соню.

— Сказать?

— Конечно.

— Ага! — остервенело вскричала Вера. — Ага!

— А ты помолчи! — велела Соня.

Нина смутно глянула в окно.

— Папа снова хочет жениться. В воздухе разнесся шелест, объявлявший о приходе Фанни Ивановны. Она появилась.

— Андрей Андреич! — воскликнула она.

Меня она всегда эдак приветствовала, восклицанием.

— Как поживаете!.. Как темно! Нина! Вера! Соня! Почему вы не зажжете электрично!

— Сколько раз, Фанни Ивановна, — сурово промолвила Соня, — мне вам говорить: не электрично, а электричество?

— Ах! Все едино.

— Нет, не все едино, Фанни Ивановна.

— Андрей Андреич! Какие новости?

— Боюсь, никаких, Фанни Ивановна.

— Николай Васильевич пришел?

— Сами же знаете, что он никогда не приходит, — сказала Соня, — и все равно с ужином ждете.

— Я уже устала папу ждать, — капризно произнесла Нина, откидываясь на диван и болтая красивыми ножками.

— Он каждый вечер все позже и позже, — донеслось с Вериного шестка. — Фанни Ивановна, я проголодалась.

Соня изрядно рассердилась.

— До хоть бы и вообще не приходил, чем приходит только ночевать. Пусть там и сидит, Фанни Ивановна. Пусть ему!

— Ах! Я думаю, он все-таки придет, если мы еще немножко подождем. Вы очень голодны, Андрей Андреич?

— Скажите да! Скажите да! — закричали три сестры.

Меня поразила такая неприкрытая их враждебность к собственному отцу, особенно со стороны Сони. Я прочел взгляд Фанни Ивановны.

— Нет, Фанни Ивановна, — ответил я, — вовсе нет.

— Ну что ж, тогда подождем еще чуточку. Он обещал быть.

Прозвонили в колокольчик.

— Это Николай Васильевич! — воскликнула Фанни Ивановна.

Но Нина покачала головой.

— Папа никогда не звонит так робко. Должно быть, это Пал Палыч.

Три сестры соскочили со своих шестков и ринулись в прихожую.

— А! — раздался оттуда Сонин голос.

— Кто там? …Князь? — крикнула Фанни Ивановна. — Нет, — донесся ответ, — другой.

— О, Барон. Они оба Пал Палычи, — вздохнула Фанни Ивановна, словно бы сей факт ее беспокоил; однако вздохнула она потому, что о них обоих была скверного мнения.

Барон Вундерхаузен, как это обычно бывает с баронами в России, происходил из балтийских губерний, по-русски и по-немецки разумел одинаково хорошо, превосходно говорил по-французски, знал английский, был учтив, хитер и приспосабливался к любым обстоятельствам, у него были большие телячьи глаза, одевался обыкновенно чрезмерно крикливо, от роду ему было двадцать пять годов, и он располагал должностью в Министерстве иностранных дел. Приходил он регулярно каждый вечер, ухаживал взглядами, и мы танцевали…

Мы потанцевали, а затем отужинали, махнув на Николая Васильевича рукой, как махали на него рукой регулярно каждый вечер, прождав его два часа. Его отсутствие допекало всем, ибо все подозревали, где он.

— Я уезжаю, — сказала Нина, танцуя со мной.

— Уезжаете? Куда? — В Москву, — ответила она, подняв на меня взгляд.

Она чудесно умела в танце смотреть снизу вверх. И говорила очаровательно — тихо, загадочно, отчасти с юмором, отчасти с любовью.

— Насовсем? — растерянно воскликнул я.

В ответ она поднесла два пальца к моему затылку, отчего вид у меня должен был стать, как у рогатого чертика, и рассмеялась. Я упивался ее смехом.

— Надолго? — спросил я.

— На два месяца.

— Зачем?

— Повидать маму.

— Я не знал, что у вас есть в Москве мама.

— Есть, — сказала она, как будто это само собой разумелось, и я улыбнулся, а она рассмеялась и вновь сделала мне рожки.

— Что она делает в Москве? — спросил я и тут же почувствовал, что вопрос прозвучал глуповато.

— Живет, — ответила она.

И мне показалось, что она при этом вспыхнула. А румянец ее отчего-то передал мне, что и там кроются какие-то неприятности.

— С кем же вы едете?

— С Верой. Она уезжает навсегда. Мама хочет ее себе оставить.

— Вам не жаль?

— Нет.

— Боже правый!

— Мне жалко Соню оставлять.

— Но вы же к ней вернетесь? — встревоженно осведомился я.

— Да, но мне все равно жалко ее бросать. И Фанни Ивановну жалко.

— А папу?

Она ненадолго задумалась.

— Нет, — прошептала она.

— А кого еще? — упорствовал я, улыбаясь ей прямо в глаза и стараясь подавить в себе собственные претензии.

— Не скажу, — ответила она.

— Когда едете?

— Завтра с утра. Мы условились только вчера вечером с Фанни Ивановной, — тихонько произнесла она, — что мне надо ехать.

— Отвезти Веру в Москву?

Она загадочно улыбнулась. Мы протанцевали еще два круга, и лишь затем она ответила.

— Так мы скажем папе.

Я посмотрел на Соню, когда она миновала нас со своим партнером, изумительно «сомневаясь». Она скорчила мне гримаску и улыбнулась. Я знал, что она счастлива. Барон танцевал с тем своим типичным видом, что сообщал всем, до чего ему нравится нравиться.