Текст: Андрей Цунский

- АУДИОВЕРСИЯ

- Плейлист на youtube

- Однажды синьор Помидор подарил Земляничке бумажку от конфеты.

- — Вот держи, — сказал он великодушно, — можешь облизать эту бумажку. Она сладкая, год назад в неё была завёрнута карамелька с ромом.

- Извините, я просто хотел объяснить разницу между спектаклем и рецензией. За мной, читатель! Тебя ждут чудеса и открытия!

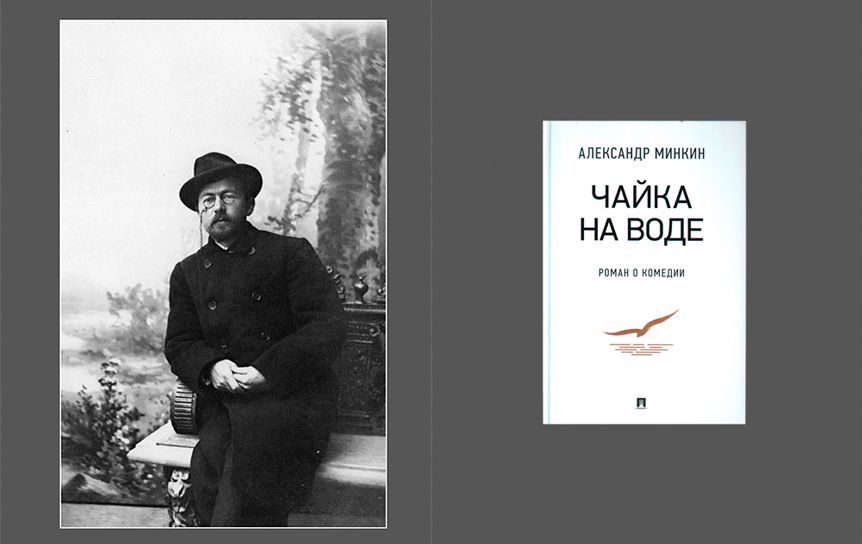

- Александр Минкин, «Чайка на воде».

«Что?! Минкин опять пишет о Чехове? В прошлый раз он вишневый сад измерил, и в евро оценил, а теперь что? Чайку взвесил и калории подсчитал? В каком номере? Что?! Не в газете? Книга? Литературоведом заделался. Андрониковым. Скоро в лицах изображать начнет».

Эти слова – реакция некоего средней интеллигентности знакомого, который не чужд филологии.

Спешу вас проинформировать: «Чайку» Минкин не взвешивал, хотя выяснил о ней, аккумулировал и сделал доступными читателю многие факты. Литературоведа из себя не строит, ведет себя в книге весьма прилично. Политиков, боже упаси, не упоминает. И, несмотря на игривую цитату, вынесенную здесь в эпиграф – ведет с читателем очень увлекательный и серьезный разговор. В лицах никого пока не изобразил. Хотя может и жаль - стихи он читает прекрасно, и это мнение Сергея Юрского – а уж он в этом толк знал. И человек был строгий.

Ну а если кого-то шокирует, что журналист пишет о литературе – так не читайте. И читавшим будет очень приятно узнать больше вас – не о «Чайке», так о себе.

Сегодня авторы и не рассчитывают на просвещённого читателя, и не умеют так писать. Тот способ требует, чтобы и автор мог сделать, и читатели могли понять. А предлагать орехи беззубым... Домашний экран губителен ещё и тем, что всё показывает; у ребёнка не вырастает воображение. Отмирает, как ноги-ниточки у тех, кто не ходит. Когда-то надо было всё вообразить: и Кощея, и Бабу- Ягу, летящую на помеле; и сами росли крылья фантазии. А теперь (под крылом у ТВ) растут бройлеры. Никогда не взлетят. Есть опасение: бройлеры никогда не вырастят летающих. Они недолюбливают (а часто ненавидят) настоящую литературу. Во-первых, надо думать; во-вторых, это — зеркало, в котором каждый видит свою физиономию (без косметики, без прикрас), а это не самое приятное зрелище. Писатель хочет нравиться, но быть зеркалом — значит, раздражать. В то же время быть зеркалом — долг.

Как, кажется, недавно отмечали полтора века Чехова! Сто пятьдесят лет – не так много для истории. Прожил человек, допустим, полноценную жизнь и умер. А после его смерти прошла еще чья-то полноценная жизнь. Две по семьдесят пять лет.

Сто шестьдесят со дня рождения – это уже гораздо больше. За человеческую жизнь меняется четыре поколения, пока один человек проживает детство, молодость, расцвет и старение.

Чехов умер очень рано для себя, и вовремя для нас. Так он остался в библиотеках. Проживи он хоть до шестидесяти – черта с два мы бы с вами его в детстве читали. Когда Александр Минкин написал в 2005 году свою статью о «Вишнёвом саде», нас разделяли с Чеховым век и один год. И такой век, что страшнее и не бывало. И у нас теперь много таких, кто не прочь этот век продолжить: начиная с запретов на мысли и книги. И Чехова они считают «интеллигентской гнидой», о чем, однако, и вещают, оседлав стульчик.

Но не будем уходить в сторону.

Перед нами книга Александра Минкина «Чайка на воде». Нет смысла объяснять «почему на воде?» О том, чтобы его поняли, автор и сам прекрасно позаботился. И это лучше прочитать непосредственно у него.

Очень многие люди, прочитав статьи в МК, посмотрев его выступления живьем, в Ютубе или по телевизору, настолько поразились, что немедленно назвали его литературоведом - Михаил Иосифович Веллер, например.

Не вгоняйте Александра Викторовича в краску. Литературоведение – наука. И театроведение – наука. Минкин – не академический теоретик. Порой телеведущие смущали его самого, осыпая комплиментами: «Он увидел в Пушкине и Чехове то, чего не увидел сам Лотман!» Да ладно.

- АРКАДИНА. Мой сын! Ты очи обратил мне внутрь души, и я увидела её в таких кровавых, в таких смертельных язвах — нет спасенья!

- ТРЕПЛЕВ. И для чего ж ты поддалась пороку, любви искала в бездне преступленья? Господа, начало! Прошу внимания! Я начинаю.

«Десяткам людей я показывал листок с этим отрывком из «Чайки» и спрашивал: почему Треплев говорит с матерью так грубо - «поддалась пороку», «бездна преступленья» и т. д.? И почему на публично прозвучавшие оскорбления - никакой реакции? Ни мать его не одёрнула, ни дядя: мол, опомнись. Ответы были самые разные:

- Треплев говорит так грубо, потому что плохо воспитан.

- Они его не одёргивают, потому что они хорошо воспитаны.

- Треплев — писатель, поэтому он позволяет себе так хамить.

- Пожилая дама была абсолютно уверена, что у литераторов особые права.

- Треплев сердится на маму, потому что она пришла с бойфрендом, - сказала молодая барышня. Конечно, Костя ненавидит Тригорина. Но публично оскорблять мать...

- Понимаете, - сказала барышня - они из театральной семьи…

За Лотмана не беспокойтесь, Лотман все видел. Он – именно что ученый, и его слова обращены к аудитории подготовленной, в которой любой без подсказки отличает перевод «Гамлета» Загуляева от переводов Полевого и Кронеберга. И вся нехитрая история гибели Кости Треплева, сына мещанина Гаврилы из Киева, тоже была вполне понятна ему. Если искать смыслов литературоведческих, семиотических, культурно-теоретических – это к великому Юрию Михайловичу Лотману.

Но читателя и зрителя современного необходимо тормошить, и – разбудив – беспокоить. И не только, чтобы он понял «Чайку». Так что книга «Чайка на воде» - не учебник и не теоретический справочник. Кстати – воды там ровно столько, чтобы «Чайка» могла уместиться – и не более.

- АРКАДИНА. Это доктор снял шляпу перед дьяволом, отцом вечной материи.

- ТРЕПЛЕВ (вспылив, громко). Пьеса кончена! Довольно! Занавес!

- АРКАДИНА. Что же ты сердишься?

- ТРЕПЛЕВ. Довольно! Занавес! Подавай занавес! (Топнув ногой.) Занавес!!!

Стерва! А если б ей во время спектакля публика стала задавать вопросы, а? Фразочки Аркадиной не случайны. Она — актриса; знает, как больно ранит посторонний разговор в зале, даже шорох фольги доводит до бешенства, даже кашель. Если бы у неё был мобильник, он звенел бы непрерывно. «Алё? Ах, это ты!.. Нет, сейчас не могу говорить, смотрю Костину пьесу... Нет-нет, сейчас совсем не могу говорить... А ты где?.. А с кем?.. Ну мы скоро».

В России за век после Чехова совершенно забыли прежнюю реальность. Когда-то русские, люди стали – и очень быстро – советскими. А это не просто прилагательное, это тяжелая травма, что многими до сих пор не осознано. Миллионы людей не просто «потеряли» размеры вишневого сада и утратили представление о покупательной способности рубля на рубеже XIX и XX столетий, о чем Александр Викторович писал еще в нашумевших статьях в МК.

И не сетует на леность масс и огульное невежество молодежи. Он откровенно рассказывает, как после многих лет работы, которая из обычного журналиста привела его в театральные критики, однажды «… споткнулся, стал разбираться и вдруг понял, что обнаружил нечто невероятное, важное, прекрасное, и при этом такое, чего за сто с лишним лет никто не замечал — ни тысячи режиссёров, ни тьма чеховедов». Дальше у него идет слово «Случайность!» с восклицательным знаком. Ну, какая уж тут случайность, если много лет умный человек смотрел, читал, сопоставлял. Другое дело, что запланированных озарений не бывает.

Он раскладывает перед своим читателем письма, реплики, ремарки. И начинает подвергать сомнению устоявшиеся трактовки. Затем с хитрецой ловкого и остроумного (в данном контексте совершенно положительного!) наперсточника подложит читателю вместо пьесы Треплева поэму Верховенского – и потом признается, подробно информируя, кто такой Верховенский и кто его придумал. А вдруг раз! – и перед вами цитата из критики 1896 года: «Пьеса «Чайка», прежде всего, производит впечатление какой-то творческой беспомощности, литературного бессилия лягушонка раздуться в вола». Так выходит, не только в нашей вчерашней советскости и смене культурно-исторического контекста дело, раз и при жизни Чехова толком понять не могли! И не только «злобные и малокультурные газетные рецензенты (которые за 125 минувших лет стали ещё более злобными и окончательно некультурными) — что с них взять» - брат Владимира Немировича-Данченко, Василий - тоже не понял: «Это не пьеса. Сценического - ничего. По-моему, для сцены Чехов мёртв. Надо быть в себя влюблённым, чтобы поставить такую вещь. Я скажу больше, Чехов не драматург. Чем он скорее забудет сцену, тем для него лучше».

Человек неискушенный, просто узнав из книги об упомянутых там людях, и выучив цитаты – сможет сойти за образованного в поверхностном разговоре.

Автор не выступает здесь в роли критика. Он совершенно не суетен, он нетороплив. Кто из критиков станет так долго и бисерно перебирать детали и детальки, цифры и циферки, реплики и строчки? Год за годом копаться в валентностях и реакциях характеров? Минкин не просто занимается этим, он возвращается к некогда начатым темам еще и еще раз – и каждый раз читатель не может остановиться, перелистывая страницы хотя бы для того, чтобы дать автору отпор! «Ну, нельзя же так, в самом деле!»

Тригорин делает ещё кое-что недопустимое с точки зрения порядочного человека. Он кадрит девушку на глазах своей дамы и всех её родных...

- Погодите! Если Тригорин - это Чехов, то как же вы называете его «подлецом»?!

- Кого?

- Чехова! Интеллигентнейшего Антона Павловича, который...

- Да-да, он уже полтораста лет «который». Но я не Чехова, а Тригорина назвал подлецом. А нарисовал его таким именно Антон Павлович.

- Но...

- Нет, теперь вы погодите. Согласны, что подлые поступки вызывают у людей отвращение? Согласны, что он поступил с Ниной подло, когда совратил? И ещё подлее, когда бросил с ребёнком. И ещё подлее, когда своего ребёнка оставил незаконнорожденным (ведь не знал же заранее, что дитя скоро умрёт). И вам кажется, что интеллигентнейший Чехов всё это оправдывает? Нет. А если он не прощает это другим, то в сто раз сильнее не прощает себе (это и есть свойство интеллигента — себя корить беспощаднее, чем других). И «наше всё» писало именно об этом «и с отвращением читая жизнь мою...»

Ученый вооружен в своей работе теорией, которую он и призван развивать. Обычный критик часто служит диспетчером в около-искусственных (и совершенно при этом искусственных) конфликтах, поясняя клаке - где свои, а где чужие. Потом становится именным воплощением какого-нибудь из сражающихся отрядов. В этой книге Александр Викторович – не притворяется ученым и не остается критиком. Под её обложкой он - шерпа, проводник – но не гид, а настоящий и рисковый путешественник в поисках сопереживателей. Он апеллирует не к теории. Он пишет не о сегодняшнем числе – а, стоя над чайкой, рассуждает о Чехове - и о сегодняшнем дне.

...В самом начале 1950-х, ещё при Сталине, Театр им. Пушкина (Александринку) обследовали на предмет ремонта. Многие здания Ленинграда пострадали в блокаду из-за отключения отопления и канализации... От стен отодвигали стеллажи с пыльными отсыревшими папками архива, отдирали обои. В руки попала амбарная книга — режиссёрский журнал Карпова, первого постановщика с треском провалившейся «Чайки» (1896), где Нину играла красавица Комиссаржевская. В журнале — рукописные листы. Тогда их не сочли большой ценностью: подумаешь, черновики... На двух таких листках монолог Тригорина, где в конце опять про сумасшествие, увы; но — без Поприщина. Текст, пожалуй, суше, чем окончательный, но в какой-то степени гуще, более медицинский…

…Но тут меня застигло утро, и я прекращаю дозволенные речи, а вы, читатель - скорее берите новую книгу Александра Минкина:

«Чайка на воде: роман о комедии». — Москва : РГ-Пресс, 2021. Эти 432 страницы не оставят вас равнодушными. Помимо очень интересных, почти детективных порой путей мысли автора к его неожиданным выводам, масса справок, цитат, фотографий. Если у вас есть полное собрание сочинений и писем Чехова – рядом вполне уместно поставить эту книгу. А окончательно взвесить «Чайку» - не удастся никогда и никому. Да и надо ли?

- АРКАДИНА. Ты и жалкого водевиля написать не в состоянии. Киевский мещанин! Приживал!

- ТРЕПЛЕВ. Скряга!

- АРКАДИНА. Оборвыш! (Треплев тихо плачет.) Ничтожество!..

Разве это был диспут о литературе и искусстве? Увы, «киевский мещанин», «приживал», «скряга», «ничтожество» — это настоящая ненависть, взаимные оскорбления. Взрослый мужик плачет — это отчаяние. Картину рисует доктор Чехов: мать попрекает сына низким происхождением (вот уж в чём он точно не виноват, не он ей выбрал мужа-мещанина).