Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

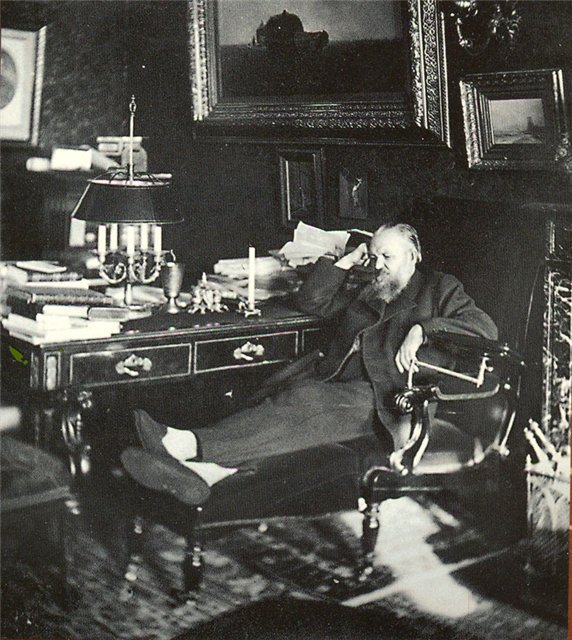

Ненавидели Суворина не только политические противники, но и те, кто, за неимением собственного, не выносит чужого успеха. Он не был скуп на публичные высказывания: много писал и печатался, любил театр и познал сценический успех как драматург. А ко всему – ещё и вёл дневник, по которому очевидно, что фанатиком какой-либо идеи Суворин уж точно не был.

Виссарион Белинский и Михаил Катков – заочные политические противники – учредили в России журналистику как политическую инстанцию, как четвёртую власть. Воспитали читателя, готового проглатывать длинные и серьёзные программные статьи. Но такие читатели всегда наперечёт. Суворин выстроил и возглавил индустрию печати, которая создавала и разрушала репутации, задавала идеологический тон в стране, просвещала.

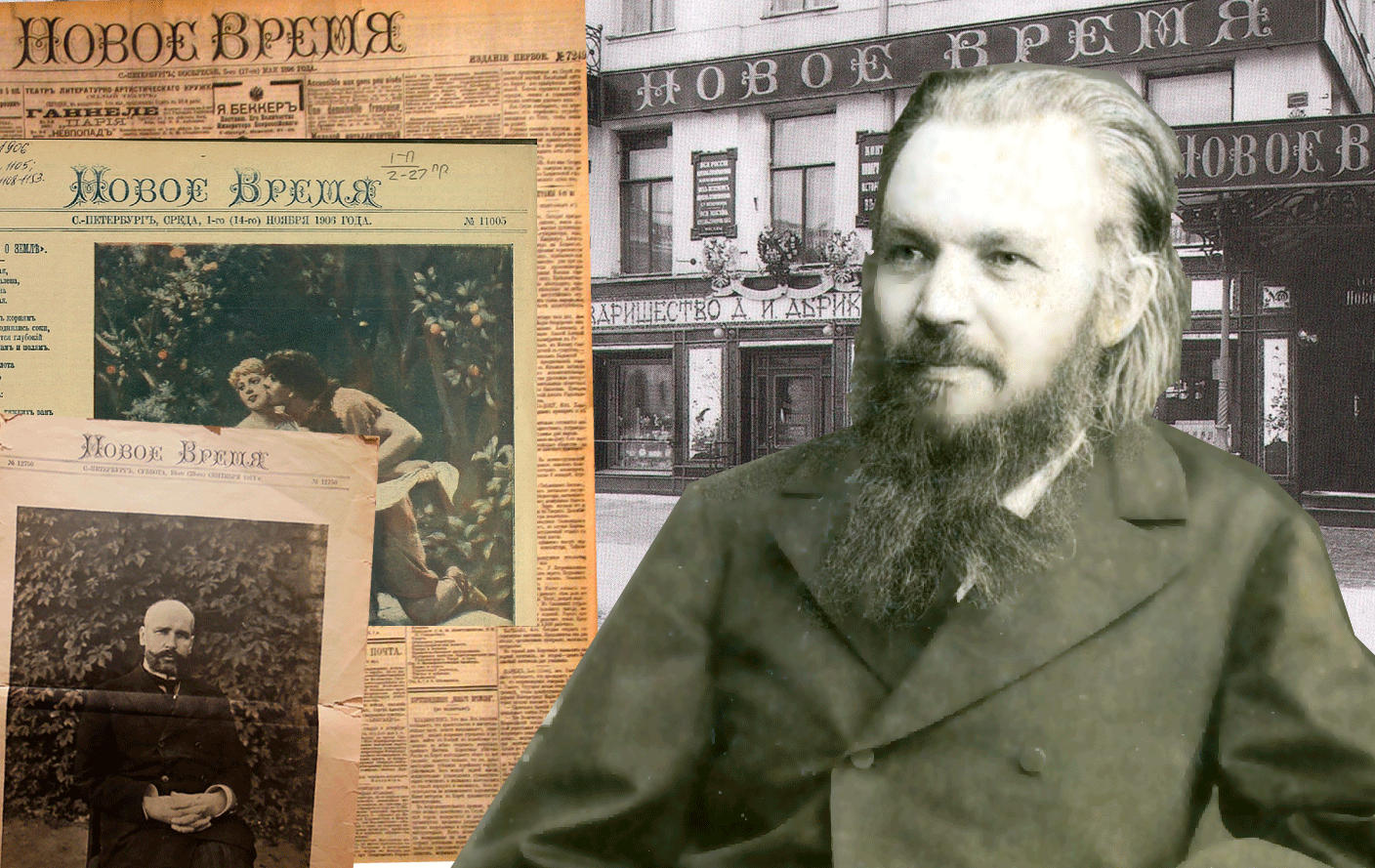

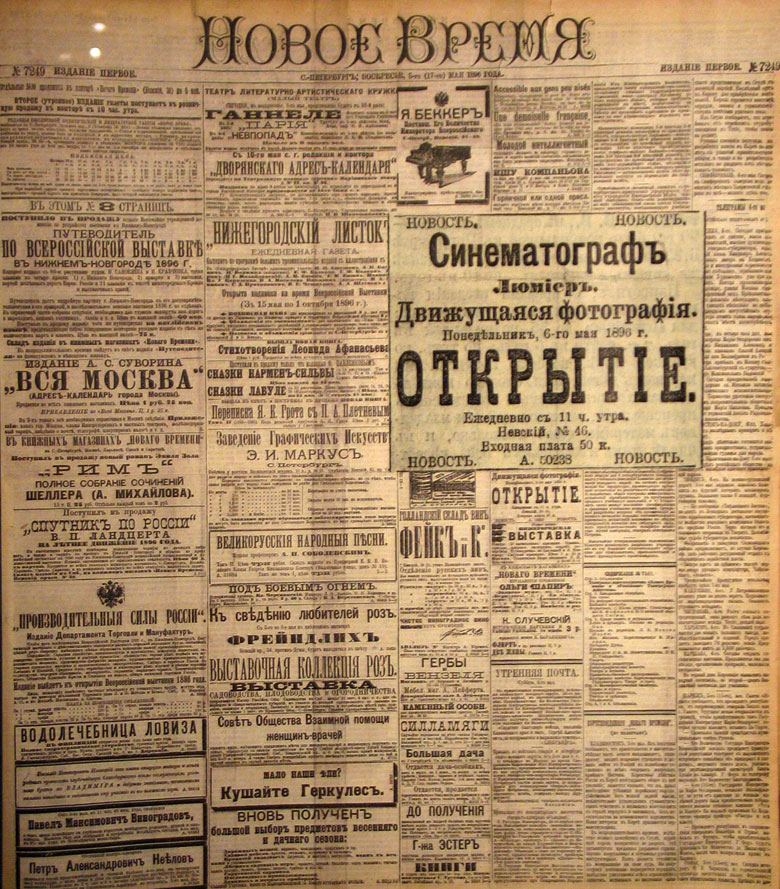

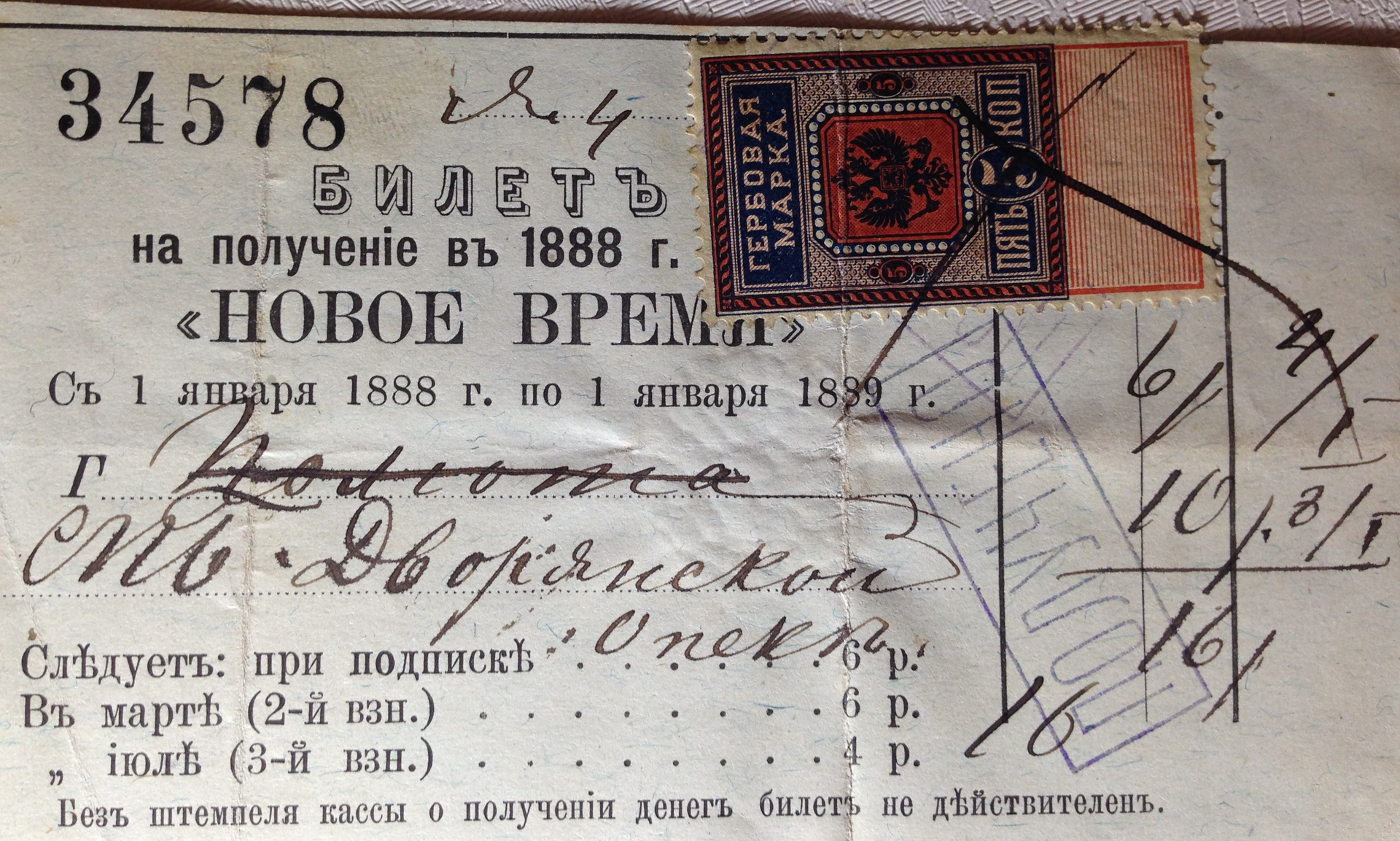

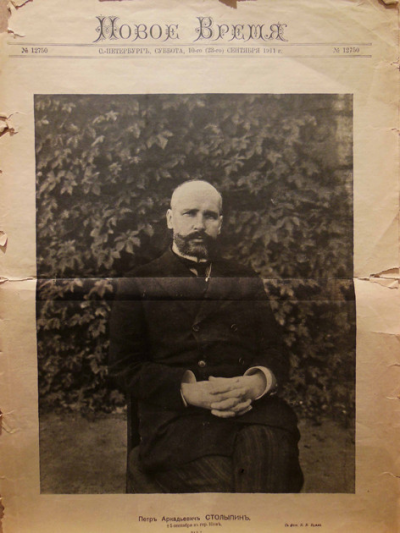

Суворин создал крупнейшую русскую ежедневную газету. Тираж «Нового времени» доходил до 70 тысяч – при населении Москвы в один миллион. Вокруг «Нового времени» – и книги, и популярные городские ежегодники. Среди ключевых авторов – Чехов, Буренин, Меньшиков, Розанов... Вовсе не единомышленники. И Чехова ни охранителем, ни ретроградом назвать никак нельзя. А они с Сувориным дружили, их переписка тому порукой. Какой грамотный человек в России не знал газету «Новое время»? И каждый иностранец, интересовавшийся Россией, знал не только о существовании этой газеты, но и о её позиции. По тем временам – популярность небывалая. Вот она, русская мечта, которая не блекнет перед голливудской: небогатый воронежский кадет, крестьянский сын становится опорой трона, миллионщиком, первым журналистом империи. Он был, возможно, самым предприимчивым из русских писателей.

Впрочем, взлёт Сувориных начался в 1812 году, когда на Бородинском поле «ядрам пролетать мешала гора кровавых тел». Солдат Сергей Суворин, как и тысячи его товарищей, получил тогда ранение. Он выжил, вернулся в армию и вскоре стал офицером, дослужился даже до потомственного дворянства. Палат каменных не нажил, из нужды не вышел, но сумел дать сыну образование. Хотя дома у них не было книг, кроме евангелия. Для Алексея стремление приобщиться к литературе было особенно сладостным – как запретный плод.

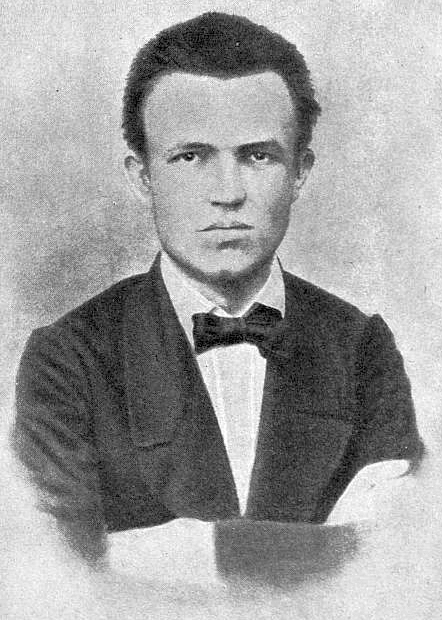

В кадетском корпусе Алексей Суворин твёрдо понял: его призвание – литература. Он схватывал на лету книжную мудрость и хорошо излагал на бумаге собственные мысли. Он постарался быстро перейти на штатскую службу, стал учительствовать. Учителю легче общаться с музами, чем офицеру. В Воронеже Суворин вошёл в круг Ивана Никитина. Поэт провинциального простонародья, а по совместительству – держатель постоялого двора сочинил песню, которую знала вся Россия, да мы до сих пор узнаём себя в этой песне: «Ехал из ярмарки ухарь-купец». Он был и патриотом, и вольнодумцем. Молодой учитель привязался к этим бородатым острословам, к хмельным спорам, к журнальным новинкам и потрёпанным книгам. Суворин навсегда останется в литературе и журналистике, а борода, которая означала принадлежность к демократической фронде, при Александре III превратится в знак официозной благонамеренности.

Он начинал как очеркист, показывавший, в том числе, и изнанку русской жизни. Писал фельетоны, памфлеты, в том числе – против Каткова, которого позже считали предтечей Суворина. Из его многочисленных псевдонимов самым известным был – Незнакомец.

Суворина записали в вожди «русской консервативной мысли», отвели ему рамочку и полочку в библиотеке. Слова «охранитель» Суворин не стеснялся. Но стереотипное, сатирическое отношение к этому течению ничего не объяснит в личности Суворина. Есть едкая формула Салтыкова-Щедрина: «Держать и не пущать!» В таком духе и воспринимали тех, кто служил престолу и сдерживал революционное наступление на монархию. Но такое восприятие было и неверным, и несправедливым.

После реформ 1860-х годов самодержавная идеология в России не соответствовала реальности. Царь уже не был хозяином земли русской. Росла политическая роль крупных собственников. Среди них мы видим и представителей купеческого сословия, и зарубежных воротил, и сравнительно немногих предприимчивых дворян. При Петре Великом сложилось представление о долге дворянства перед обществом, но после 1860-х потребовались иные пружины и шестерёнки.

Николай Некрасов, вовсе не охранитель, но наставник Суворина по части литературной предприимчивости, определил этот рубеж: «Порвалась цепь великая...» Несколько веков Русь крепла в презрении к ростовщикам, свысока поглядывала на деньги – и вдруг купец стал хозяином земли русской. А пуще нашенских купцов – иностранные буржуа. Деловые круги России тогда – это преимущественно иностранцы или староверы. И тех, и других нельзя считать опорой трона. Русские староверы – угнетённая прослойка, и старые их обиды не преодолены. На некоторых купцов поглядишь – вот она, соль земли. Но если всмотреться – не победители они, сами в себя толком не верят. Бороды подкоротили, университетскую науку превзошли, Европу объездили, а сильнее не стали.

Суворин понимал хлипкость нового уклада, основанного на частной собственности, на кредитах и рекламе. Сам он, кстати, чувствовал себя в этой атмосфере как рыба в воде. Тем яснее видел, что делец по природе своей эгоистичен, государство для него – не ценность, а патриотизм – в лучшем случае осознанная повинность, а чаще – ширма для шашней с вороватыми чиновниками. Русские мыслители неспроста искали «философский камень» в общинном укладе.

Банкротство системы Суворин провидел задолго до Первой мировой, хотя не без воодушевления комментировал реформы начала ХХ века, верил, что в созванной Государственной думе возродится соборный дух. Он надеялся, что Россия без распрей, без великого пожара приноровится к темпам ХХ века, перевооружится технически и политически. Без распада империи, без войны всех против всех. Суворин выработал простые методы борьбы за собственные идеалы: труд, энергичная работа, завоевание информационного и общественного пространства. Новые читатели, новые соратники, раскрытые таланты, крепкие союзники на шумном Олимпе... Эти устремления обратятся во прах после 1914 года, до которого Суворин не дожил.

Суворин – как издатель и журналист – действовал с размахом, но не был удовлетворён судьбой собственной издательской корпорации. В те годы распространение печатного слова в России было ограничено не столько цензурой и экономическими нехватками, сколько безграмотностью. Миллионы потенциальных, но так и несостоявшихся читателей – вот трагедия Суворина, мыслителя, настроенного на разговор с миллионами. Он понимал, что идея великой державы превращается в фикцию без массового просвещения, а единство многообразного русского народа может оказаться хрупким, когда «грянет буря». Розовых очков Суворин сроду не надевал.

Он сам себе доказал, что Россия – страна великих возможностей, и в заёмном образе «американской мечты» мы не нуждаемся. Но лавры самодовольства его не увенчали. Он оставлял наследникам большое, отлаженное дело, однако под старость его переполняли тревоги. Успех не загипнотизировал его.

ХХ век начинался с катастрофы Цусимы и восстаний на Красной Пресне и по всей стране – и для успешного газетчика Суворина это были трагические вехи. Если судить о том времени по живописи Серова или архитектуре Шехтеля и Кекушева – получается изысканный и благополучный Серебряный век. Но Суворин видел изнанку тогдашнего «развитого капитализма», видел, что дух разрушения побеждает, а сильные мира сего впадают то в чванство, то в благодушие.

В монархическом кругу Суворин отличался позитивизмом, на грани атеизма. Его мало занимали мистические глубины, он – подобно многим либералам и социалистам – верил в массовое просвещение, в технический и социальный прогресс. Кстати, именно эти основы сближали его с Чеховым. Верил, что многое можно исправить, воздействуя на публику словом. Молодой Суворин – первый фельетонист России – рассуждал по-фонвизински едко: «Будь с виду честен и подл внутри. Вот краткая программа для успеха». Он метил в карьеристов, а восторженные читатели не сомневались, что и «всю королевскую рать» до последнего городового этот прогрессивный журналист ненавидит. Зрелый Суворин выбрал царскую службу именно в те годы, когда общественное мнение поставило крест на «благонамеренности».

Мало кто верил, что можно из бунтарей перейти в охранители не из корыстных побуждений. Василий Розанов – не самый объективный комментатор, он с Сувориным плыл в одной ладье, и всё-таки прислушаемся к его оценке: «Принял бесчисленные оскорбления, принял лютый вой всей печати на себя, принял комки грязи, полетевшие на него от безумной и обманутой молодёжи (если только не павшей молодёжи), заслонив от уймы подлости и пошлости больное тело России. Раны Суворина – раны телохранителя России».

Пожалуй, Розанов слишком патетично и излишне чувствительно говорит о своём патроне. Суворин не стремился в праведники и в большей степени был победителем, нежели страдальцем, а презрение «прогрессивных кругов» переносил с завидным хладнокровием. Потому и пережил и многое, и многих.

Он стал солдатом державы, порвал и с либералами, и с революционерами. Первые намеревались преобразовать русский мир по чужим лекалам, вторые и вовсе разрушить. Надо бы пояснить позицию Суворина: «либерал» – это не клеймо, не ругательство, но и не почётный титул. Тут главное – отношение к личному и общественному, к частному и коллективному, к персональному и государственному. Революцию Суворин отвергал как «насильственное ускорение истории» – заманчивое, но, по его мнению, вредное. Хотя – и это урок нашим нынешним консерваторам, каких и XVI век не видывал – не отрицал литературу левого направления.

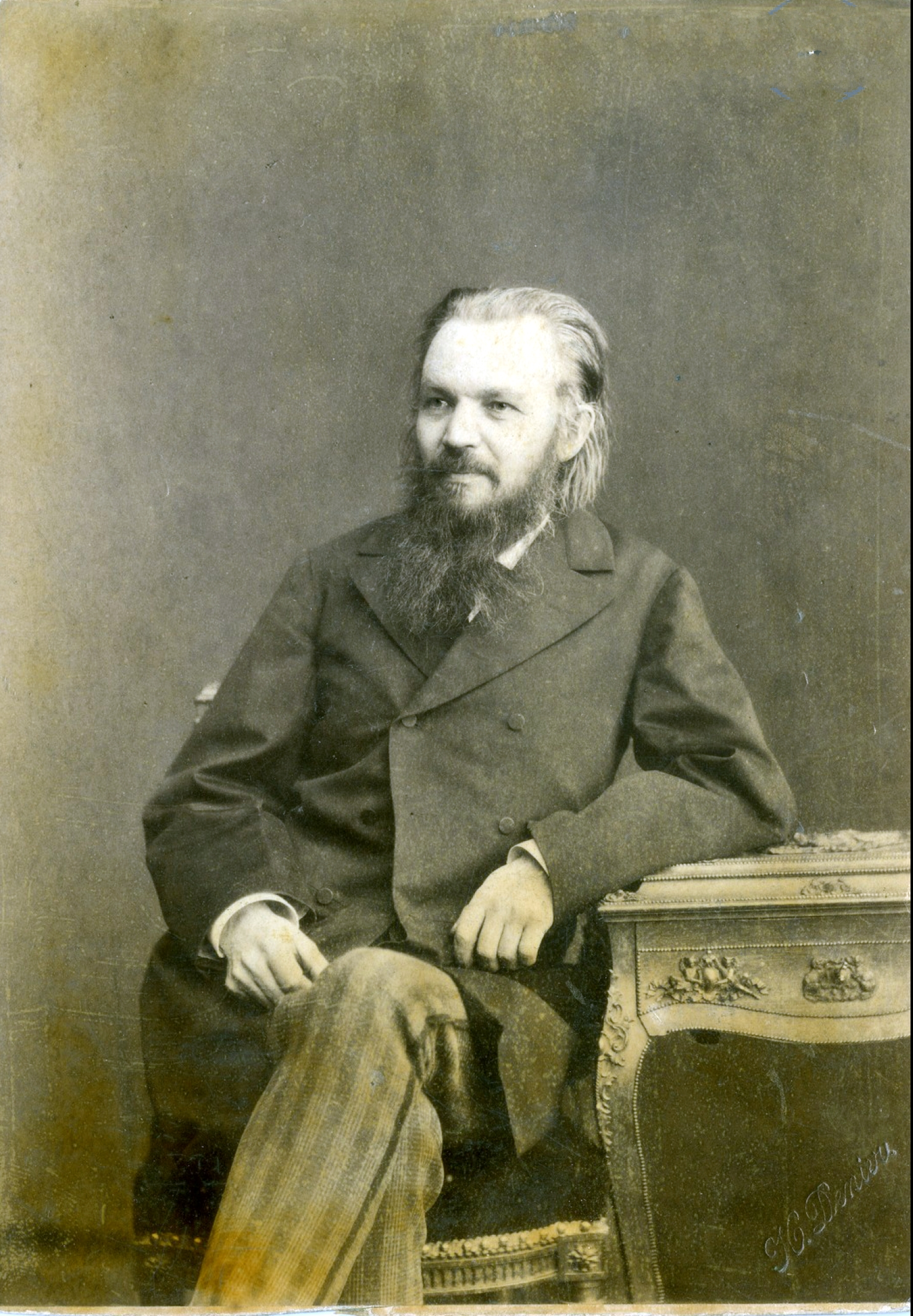

А ведь крёстным отцом Суворина в литературе был как-никак Алексей Плещеев – поэт осенних сантиментов и революционного призыва: «Вперёд! без страха и сомненья / На подвиг доблестный, друзья!» Суворин сохранил в себе эту энергию молодости, только поменял направление. Свежесть и ярость демократической борьбы он взял на вооружение для защиты государственнических позиций. У Плещеева, Некрасова Суворин перенимает и редакторскую хватку, и участливое внимание к талантливым людям. Удивительно, что писатель, освоивший десяток жанров, забывал о литературном честолюбии, когда речь заходила о Чехове, о Достоевском, даже о Толстом, от которого Суворин был далёк идеологически. Восхищался талантами без кокетства и расчётов. Редактор и читатель победил в нём писателя, зато разглядеть мощного автора он мог даже в робкой заметке. Чехов не случайно называл его «воплощенной чуткостью». Это дорогого стоит! А до этого с ним доверительно общался Достоевский – человек совсем иных взглядов.

Охранял Суворин не министров, не землевладельцев и даже не правящую династию. Он надеялся сберечь Россию – как непобедимую твердыню, континент, собранный воинами и дипломатами за несколько веков. Как своеобразную, но не закостеневшую цивилизацию, которая испытывает кризис. Значит, нужно всеми силами стараться его преодолеть, а не действовать по принципу «Сгорел амбар, гори и хата».

Идея счастливого будущего – вот ещё одна находка оппозиции, которую перехватил и освоил Суворин. Ведь у защитников престола всё сводилось к торжеству традиции. Русский стиль в живописи, архитектуре и костюме, торжествовавший в то время, – попытка стилизации сказочного прошлого, и попытка очаровательная. Но требовалась и прорывная весть о счастливом завтрашнем дне – в противовес революционному сценарию. «Новое время» для многих стало такой воодушевляющей вестью.

Миссия России – не резервация, не вчерашний день, а прорыв, строительство. Теперь и патриоты Российской империи ощутили себя «молодыми штурманами будущей бури». И это был не пропагандистский листок, не блокнот агитатора. Читатель «Нового времени» ощущал себя на перекрёстке мировой истории. И в Лондоне, не говоря уж о союзническом Париже, только эту русскую газету и знали. Со многими оценками Суворина и его авторов мало кто в Европе мог согласиться, но уважения к успешному проекту не скрывал никто.

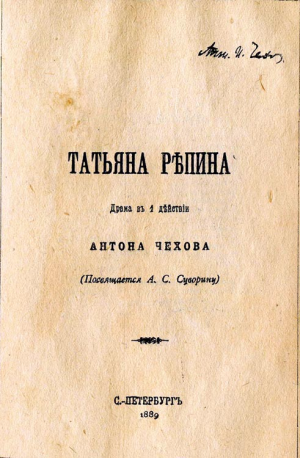

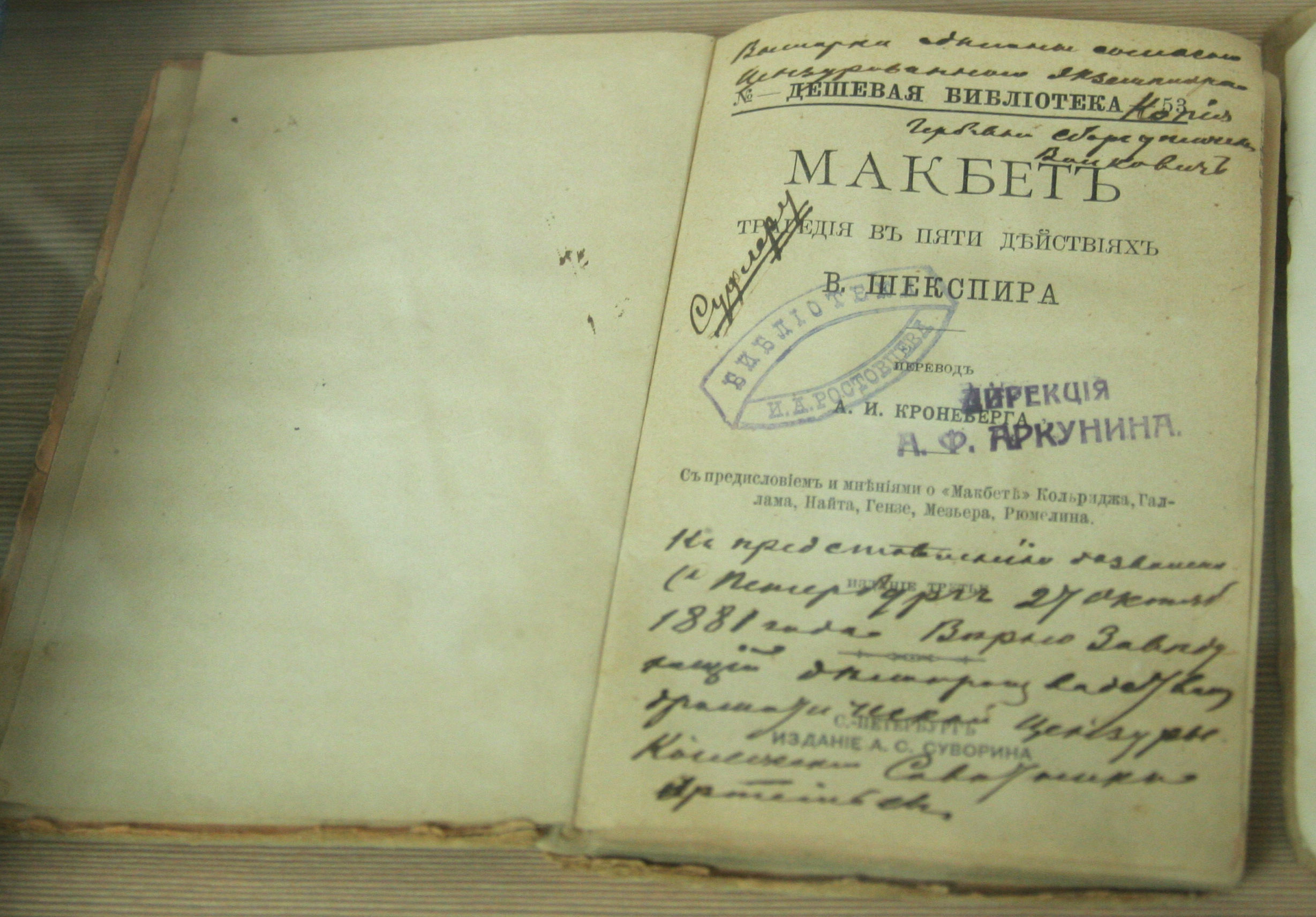

Всю жизнь он любил театр. Из пьес, написанных Сувориным, наиболее интересна детективная история про актрису, взятая из жизни – «Татьяна Репина». Был такой случай, провинциальная актриса Кадмина отравилась во время спектакля – конечно, чтобы отомстить любовнику. Чехов помогал Суворину править пьесу, а потом написал шутливое продолжение, которое журналист издал в двух экземплярах – для себя и для Антона Павловича.

Суворин выторговал у правительства право критиковать, нередко шёл на конфликт, ссорился с властями, отстаивая свободу слова. Но не исключал и компромиссов, за которые ему доставалось от либеральной команды, придирчиво наблюдавшей за каждым манёвром «Нового времени».

В 1912 году полярный исследователь Георгий Седов отправился покорять Северный полюс. Суворин считал, что такой прорыв очень важен для России – и, в отличие от государства, оперативно помогал экспедиции. Суворин со страниц «Нового времени» страстно выступал в поддержку полярных героев: «Горячие порывы у русских людей к открытию Северного полюса проявлялись еще во времена Ломоносова и не угасли до сих пор… Мы докажем всему миру, что русские способны на этот подвиг!»

Седов зафрахтовал старое парусно-зверобойное судно «Святой великомученик Фока», но в первый день путешествия переименовал его в «Михаила Суворина». Путешествие закончилось для Седова трагически, но Суворин показал себя радетелем за прогресс. Показал свое неравнодушие. Он был гораздо мобильнее тогдашнего государства, рассуждал и нередко действовал вопреки предрассудкам.

Без остроты читателя не схватишь за шиворот, пресные газеты не удерживают внимания. Поэтому в бой! Но иногда в бою потребна и осторожная тактика, и фигуры умолчания. За такие манёвры Суворина честили нещадно: «У него давно уже нравственная и цивилическая глухота и слепота, давно его перо грязно, слог распущен, мысль изъедена неискренней эквилибристикой». Это Короленко. Оценка прокурорская и неверная, но каноническая в литературных кругах того времени.

Когда Суворин почти изгнал из «Нового времени» либеральные мотивы, многие посчитали, что он лукавит, подстраиваясь под новый политический режим – так называемые контрреформы Александра III. Говорили, что Суворин в душе «не имеет ничего общего с «Новым временем». В те годы мало кто верил, что можно быть благонамеренным патриотом империи не по расчёту. Искреннюю ноту видели только в революционерах, в крайнем случае – в либералах с их надеждой на кардинальные преобразования. Для такого скепсиса имелись основания. Промонархическая линия в литературе и публицистике всегда отдавала фальшью, ложным пафосом. И – откровенным неприятием народного просвещения. Многие открыто высказывались против крестьянских школ, считая, что наука приводит только к мятежам. Вот этой позиции прогрессист Суворин не разделял!

До него охранители аж со времен Александра I чурались широкой просветительской программы – и в этом обнаруживалась их слабость. Они говорили о народности, о братьях во Христе, но секреты образования приберегали для узкого круга. Поэтому почти каждый школьный учитель в России был врагом самодержавия. Когда консерваторов упрекали в том, что они привыкли к управляемому невежеству, – в этом была правда. А Суворин не забыл о своих корнях, о щах, которые вся семья хлебала из одного чугунка. Он не считал, что какой-нибудь юный князь имеет больше прав на университет, чем дети солдат и крестьян. Он не отказался от просветительских планов молодости. Один только «Исторический вестник» чего стоит: почти сорок лет на суворинском топливе выходит этот журнал, вернувший читающей публике уважение к истории Отечества.

Суворин мог бы подписаться под словами Чехова: «Я не верю в нашу интеллигенцию, лицемерную, фальшивую, истеричную…» С другой стороны, кого можно было этой интеллигенции противопоставить? Вельмож, высокопоставленных чиновников? «Все шашки смешались» – так говорили о том времени в суворинском кругу. «Новое время» пыталось воспитать горячего патриота и холодного профессионала, да чтобы он не чужд был артельного, общинного духа.

Газета немало сражалась с «внутренним врагом». С закулисными заговорами – как с привидениями. Чем сильнее мы их боимся – тем они могущественнее. Никакой мистики тут нет, просто в раскладе политической колоды всегда имеется и потенциал предательства. И монархисты были очень разные, и либералы, и революционеры. Самое опрометчивое – не замечать постоянной борьбы интересов. Если сфокусировать внимание лишь на одном измерении общественной жизни – вас поработит ощущение обречённости и вы пройдёте мимо многих возможностей. Тут – не двойная, а пятерная бухгалтерия. И Суворин научился просчитывать позиции на несколько ходов вперёд, стал академиком журналистики.

«Что это за жизнь, которую я провёл? Вся в писании. Блёстки счастья, да и то больше того счастья, которое даётся успехом удачной статьи, удачной пьесы, а простого истинного счастья, счастья любви, почти не было. Всё мимо шло! Некогда было» – это его признание. Лёгкая, сладковатая грусть, а не страдание.

Он умер накануне Первой мировой, а первую русскую революцию с её баррикадным заревом успел увидеть. Успел побороться за честь воюющей державы в годы японской войны.

Один из ведущих публицистов «Нового времени» Михаил Меньшиков писал о своем главном редакторе: «Есть люди, со смертью которых как бы умирает часть России, до такой степени кипучая и увенчанная славой жизнь их сплетается с жизнью родины. С Сувориным, как недавно с Львом Толстым, Тургеневым, Достоевским, Менделеевым, Скобелевым, Чайковским, постепенно умирала современная им Россия. Отличный от них, Суворин был значением своим и талантом в одном ряду с ними: выкинуть его из истории нашей за последние полвека никак нельзя». Сказано высокопарно, но в главном – верно. В отечественной журналистике он – титан.