Текст: Андрей Мягков

«Гений и злодейство – две вещи несовместные», – писал классик. А вот точные науки и литература, вопреки предрассудкам, очень даже «совместные». Судите сами: Евгений Замятин и Федор Достоевский – инженеры, Борис Стругацкий окончил мехмат ЛГУ по специальности «астроном», а фантаст Ник Перумов всерьез занимается биофизикой и молекулярной биологией – настолько всерьез, что непонятно еще, какая профессия у него основная. Математиков среди писателей тоже немало – и ко Дню математика, который отмечается России 1 апреля (правда, никаких шуток), мы предлагаем вспомнить пятерых авторов, знавших толк не только в изящной словесности, но и в уравнениях.

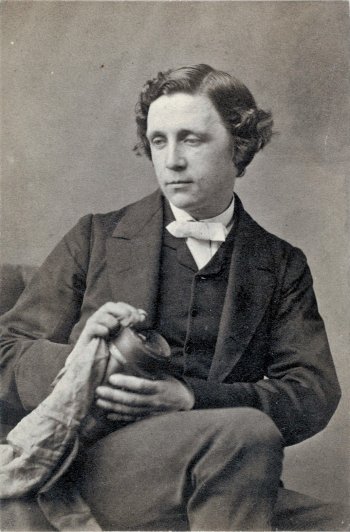

1. Льюис Кэрролл (1832-1898)

Говорим «писатель-математик» – подразумеваем «Льюис Кэрролл»; очень уж известна эта сторона жизни британского выдумщика. Урожденный Чарльз Доджсон, подаривший нам «Алису в Стране чудес», чеширского кота и еще много книг и персонажей разной степени чудаковатости, был далеко не отличником – но с «царицей наук» ладил всегда. Причем на выдающемся уровне: окончив один из самых аристократических колледжей Оксфорда, Доджсон и сам стал читать там лекции по математике. Особого наслаждения ему это, судя по свидетельствам, не доставляло – зато преподавание в университете исправно кормило писателя больше 25 лет.

При этом математику Чарльз искренне любил: опубликовал множество трудов под собственным именем («Кэрролл» был сугубо литературным псевдонимом), а его изыскания в области математической логики буквально опередили свое время; один из сформулированных им методов так и назвали – конденсация Доджсона. Пробралась математика и в литературу Кэрролла: например, в «Алисе» математики находят иллюстрации к закону зеркальной симметрии.

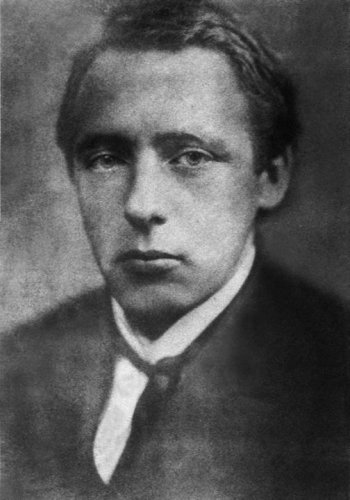

2. Велемир Хлебников (1885-1922)

А вот Велемир Хлебников дипломированным математиком не стал – хотя и честно пытался. Окончив гимназию осенью 1903 года, будущий «председатель Земного шара» поступил на математическое отделение физмата Казанского университета – и завертелось. В ноябре Хлебников на месяц угодил в тюрьму после студенческой демонстрации, в феврале следующего года отчислился, а летом вернулся на физико-математический факультет – но уже на естественное отделение.

Правда, свои корни один из «отцов» футуризма не позабыл: Хлебников писал математические эссе, размышлял над «уравнением человеческого счастья», а в трактате «Доски судьбы» пытался соединить математику с поэзией, историей и мистикой, дабы нащупать «законы времени». Известны также особые отношения поэта с числом 317 – он высчитал, что каждые 317 лет в России происходят крупные морские сражения (и что хорошо бы их предотвращать), да и поворотные события в жизни Пушкина, по версии Хлебникова, тоже происходили с промежутком в 317 дней. Свой доклад на эту тему (а заодно о связи между скоростью света и скоростями Земли) Велемир как-то озвучил математикам, специально собранным для этого в квартире Осипа Брика, но понимания ученых не снискал. Ну, бог им судья, этим сухарям.

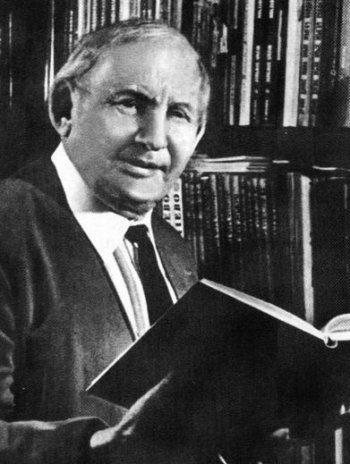

3. Александр Волков (1891-1977)

Элли из «Волшебника Изумрудного города», оказывается, дальняя родственница Алисы из Зазеркалья – ведь тоже вышла из головы математика. Пусть и транзитом через голову американского сказочника Фрэнка Баума: первая книга сказочного цикла Александра Волкова недвусмысленно вдохновлена «Удивительным волшебником из страны Оз», чего никто, вопреки расхожему мнению, и не скрывал. Впрочем, это совсем другая история.

А у нас тут про математику – которая в жизни Волкова весьма органично соседствовала с литературой. Сочинять он начал еще в 12 лет, печатался с 25, и написал кучу всего, включая пьесы и научно-популярные книги для детей по географии, астрономии и (особенно) истории. При этом Волков параллельно работал учителем математики (и даже был директором школы), окончил математический факультет в Ярославле, а затем поступил на физмат МГУ, экстерном освоив пятилетку за семь месяцев. Переезд в Москву объяснялся просто – Волков хотел всерьез заниматься наукой. В итоге он долгие десятилетия преподавал и был доцентом кафедры высшей математики Московского института цветных металлов и золота, а в его книгах герои частенько побеждали колдовство с помощью всяких технических приблуд – математик, что с него взять.

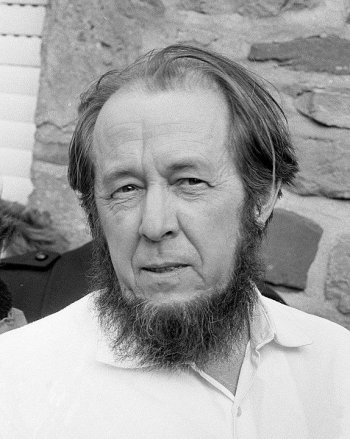

4. Александр Солженицын (1918-2008)

Еще один известный учитель математики – правда, научной карьеры у него не сложилось. И дело даже не в том, что Александр Исаевич немало времени провел в лагерях: в письмах старому другу Солженицын неодобрительно называл Сталина «Паханом» и планировал после окончания Великой Отечественной восстанавливать «ленинские» порядки, что вызвало серьезные вопросы у военной цензуры. Дело в том, что полноценно связывать свою жизнь с математикой будущий нобелевский лауреат по литературе никогда и не хотел.

Еще в 1936 году, задолго до злополучных писем с фронта, Солженицын поступил на физмат в Ростове-на-Дону – однако один из его друзей вспоминал, что Александр Исаевич «…учился на математика не столько по призванию, сколько потому, что на физмате были исключительно образованные и очень интересные преподаватели». Университет он окончил с отличием, деканат даже сватал его в аспиранты, но литературное притяжение было слишком сильно. Увлекшийся сочинительством еще в старших классах, но не желавший делать его своей профессией, Солженицын в 1939 году все-таки поступил на заочное отделение факультета литературы Института философии, литературы и истории в Москве.

При этом физмат действительно пригодился – так, несколько лет Солженицын вместо лагерей сперва провел в знаменитых «шарашках», работая математиком, да и в ссылке именно техническое образование помогло ему устроиться школьным учителем. А еще прославивший писателя рассказ «Один день Ивана Денисовича» изначально назывался «Щ-854» – такая вот лагерная математика.

5. Роман Михайлов (1978)

Не повывелись писатели-математики на земле русской – есть у нас как минимум Роман Михайлов. Который, правда, еще и математик-сценарист, математик-режиссер, математик-брейк-дансер и наверняка вскоре математик-кто-нибудь-еще.

Причем во всех своих ипостасях Михайлов настолько плодовит и успешен, что аж неприлично. Как писатель – издал восемь книг (очень, очень экспериментальных), попадал в различные лонги и шорты, в 2021 году с романом «Дождись лета и посмотри, что будет» стал лауреатом премии Андрея Белого, а еще его тексты неоднократно ставились в театрах – в том числе в БДТ и в том числе самим Михайловым. Как кинорежиссер – начиная с 2022 года выпустил 7 фильмов (еще три уже на низком старте), собрал добрый десяток призов на кинофестивалях, а критик Евгений Ткачёв, например, называл Михайлова первым по-настоящему культовым российским режиссером после Балабанова. Как ученый – окончил мехмат МГУ, защитил докторскую, стал профессором Российской Академии наук, решил целую кучу проблем алгебры, некоторые из которых десятилетиями ждали своего решения, получил премию Московского математического общества и стипендию фон Неймана в Принстоне… и в 2022-м заявил, что с наукой он завязал. «Я никогда не был человеком науки и относился к ней как к странной практике типа активной дхараны, – объяснял Михайлов в интервью. – Вырабатывал свои системы сосредоточения, медитаций, стремился, чтобы все это смешивалось с предсонными состояниями или чтобы сознание блуждало по символическим лабиринтам без контроля разума». Вот и думайте теперь.