Текст: Ольга Лапенкова

Чтобы читатель – даже если в «Двенадцати» ему ничего не понятно – смог составить мнение о произведении, как минимум – достойно ответить на уроке литературы, а как максимум – по-новому взглянуть на всё, что происходило в нашей стране чуть больше столетия назад, мы пройдём по проторенной дорожке: вспомним историю создания и сюжет произведения, замолвим словечко о самом Блоке и его политической позиции, а потом «столкнём лбами» тех, кто по-разному трактует его последнюю поэму. Ведь не зря же говорят, что в споре рождается истина. (Даже в том споре, который происходит в голове читателя.)

Что происходит?

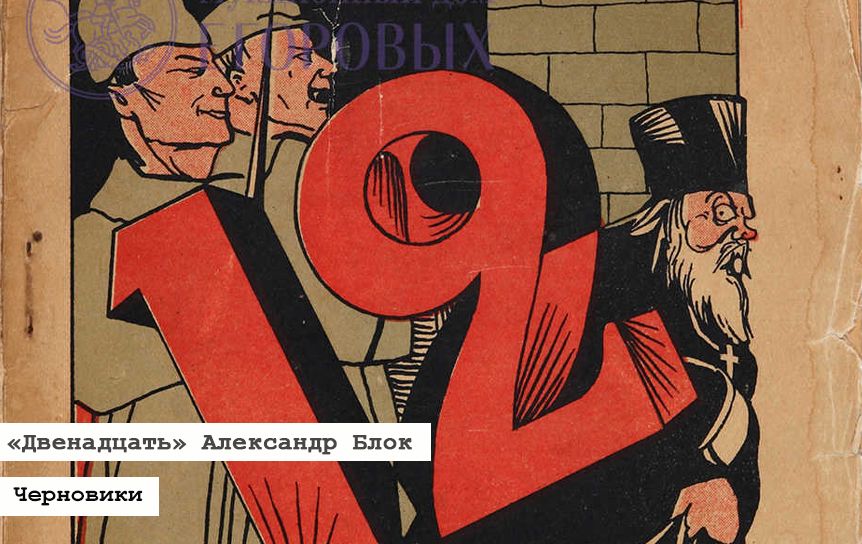

Начнём с общеизвестных фактов, напомнить которые никогда не повредит. В 1917 году в нашей стране произошло сразу две революции – Февральская и Октябрьская, – в результате чего власть Николая II была свергнута, а вместо Российской империи на карте мира появилось такое государство, как СССР (Союз Советских Социалистических Республик). Общество раскололось на «белых», стремившихся вернуть всё как было, и «красных» – приверженцев нового политического строя, и началась Гражданская война. Блок написал о ней, пожалуй, раньше всех: поэма «Двенадцать» была создана в январе 1918-го, а в начале марта – опубликована.

До 1917 года Блок, несмотря на своё почтенное происхождение (старинный дворянский род, отец – профессор государственного права, мама – дочь ректора СПбГУ), поддерживал оппозиционные настроения. Он во всеуслышание говорил о том, что России необходимы перемены. Его мотивы, если не вдаваться в частности, были такими же, как у декабристов, поднявших в 1825 году незабвенное восстание. Блок не мог спокойно смотреть на то, как миллионы его сограждан живут в нищете, трудясь по 12–14 часов в ужасных условиях и не имея никакой поддержки от государства. Сейчас это кажется невероятным, но в те времена рабочие не могли рассчитывать ни на больничный, ни на декретный отпуск, ни на пособия, ни на пенсию… Но рассказывать об этом подробно мы не будем, а тем, кто заинтересовался, рекомендуем ввести в поисковик: «Петиция народа к царю, 1905».

Итак, Блок поддерживал тех бедных, обездоленных, зачастую не имевших не то что отдельного жилья – даже собственной постели, подорвавших здоровье на тяжёлой работе людей, о которых написал в стихотворении «Фабрика» (1903):

- В соседнем доме окна жолты.

- По вечерам — по вечерам

- Скрипят задумчивые болты,

- Подходят люди к воротам.

- И глухо заперты ворота,

- А на стене — а на стене

- Недвижный кто-то, чёрный кто-то

- Людей считает в тишине.

- Я слышу всё с моей вершины:

- Он медным голосом зовет

- Согнуть измученные спины

- Внизу собравшийся народ.

- Они войдут и разбредутся,

- Навалят на спины кули.

- И в жёлтых окнах засмеются,

- Что этих нищих провели.

Проблему социального неравенства Блок затрагивал не только в стихах. Он опубликовал ряд статей, которые принесли ему славу громкого оппозиционера. Самой известной стала, пожалуй, «Интеллигенция и революция», где рассматривался вопрос, могут ли обеспеченные, образованные и привилегированные – в общем, самые везучие – обитатели Российской империи поддерживать борцов за права простого класса. Блок отвечал категорично: не могут, а обязаны. И если не оправдывал, то понимал многие злоупотребления, которые творились в стране в 1906–1917 гг.

«Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? — Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа.

Почему валят столетние парки? — Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему — мошной [Кошельком. – Прим. О. Л.], а дураку — образованностью. <..>

Я не сомневаюсь ни в чьём личном благородстве, ни в чьей личной скорби; но ведь за прошлое — отвечаем мы? Мы — звенья единой цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? <…>

Не бойтесь разрушения кремлей, дворцов, картин, книг. Беречь их для народа надо; но, потеряв их, народ не всё потеряет. Дворец разрушаемый — не дворец. Кремль, стираемый с лица земли, — не кремль. Царь, сам свалившийся с престола, — не царь. <…>

Что же вы думали? Что революция — идиллия? Что творчество ничего не разрушает на своем пути? Что народ — паинька? Что сотни жуликов, провокаторов, черносотенцев, людей, любящих погреть руки, не постараются ухватить то, что плохо лежит? И, наконец, что так „бескровно“ и так „безболезненно“ и разрешится вековая распря между <…> интеллигенцией и народом?»

Статья была опубликована в январе 1918 года – уже после того, как отгремели и Февральская, и Октябрьская революции. То есть Блока до последнего воспринимали сторонником нового режима…

Пока в тот же период – даже в тот же месяц! – он не начал работу над поэмой «Двенадцать». И понял, что теперь из-под его пера выходят уже совсем другие строки.

Реакция общественности

Итак, каждый оппозиционно настроенный читатель, открывая первую страницу блоковской поэмы, ожидал воспевания революционного духа; ярких образов самоотверженных, мужественных, да просто по-человечески симпатичных красногвардейцев. Например – как Илья Бунчук и Анна Погудко в «Тихом Доне».

О том, что они будут именно такими, будто бы говорило само название поэмы. Сейчас это не вполне очевидно, но в начале ХХ века число «двенадцать» в первую очередь ассоциировалось с двенадцатью апостолами – учениками Иисуса Христа. Значит, речь должна была идти о проповедниках новой истины, которые готовы всё отдать ради правого дела?

Дикая на первый взгляд идея – «совместить» революцию и христианство (на минуточку, религию, одна из заповедей которой гласит «Не убий»), – уже находила отражение в произведениях других классиков XX века. Например, С. А. Есенин в 1917 году написал стихотворение «Товарищ», в котором Иисус в прямом смысле слова сходил с иконы, чтобы поддержать революционера Мартина в борьбе против «белых». Не верите – смотрите сами! Вот фрагмент стихотворения:

- «Исус, Исус, ты слышишь?

- Ты видишь? Я один.

- Тебя зовёт и кличет

- Товарищ твой Мартин!

- Отец лежит убитый,

- Но он не пал, как трус.

- Я слышу, он зовёт нас,

- О верный мой Исус.

- Зовёт он нас на помощь,

- Где бьётся русский люд,

- Велит стоять за волю,

- За равенство и труд!..»

- И, ласково приемля

- Речей невинных звук,

- Сошёл Исус на землю

- С неколебимых рук.

- Идут рука с рукою,

- А ночь черна, черна!..

- И пыжится бедою

- Седая тишина.

- Мечты цветут надеждой

- Про вечный, вольный рок.

- Обоим нежит вежды

- Февральский ветерок.

- Но вдруг огни сверкнули…

- Залаял медный груз.

- И пал, сражённый пулей,

- Младенец Иисус. <…>

Только вот в поэме Блока не оказывается ни одного красногвардейца, который был бы так же симпатичен, как есенинский Мартин. Более того: герои «Двенадцати» не просто «гадят в любезных сердцу барских усадьбах» или «валят столетние парки». Они занимаются откровенным разбоем: держат в ужасе весь Петербург и грабят таких же, как они, простых (но менее клыкастых) людей:

- Запирайте етажи,

- Нынче будут грабежи!

- Отмыкайте погреба —

- Гуляет нынче голытьба!

И ладно бы только это. В середине поэмы один из красногвардейцев убивает беззащитного человека. А точнее – бывшую возлюбленную, Катьку. За то, что теперь она проводит время не с ним, идеологически подкованным оборванцем, а с богатым белогвардейцем Ванькой.

(Конечно, Катькин поступок – перебежать к тому, кто и в экипаже покатает, и «гетры серые» купит, и шоколадом угостит, – вряд ли можно назвать достойным. Но, во-первых, Катька стала продажной барышней не от хорошей жизни: об этом мы уже писали в отдельной статье. А во-вторых, смерти она явно не заслуживала.) Убийца тут же начинает жалеть о содеянном, но товарищи только подтрунивают над ним...

Разве таких людей можно было выбрать в «апостолы»? По всей видимости – нет.

Но если нет, то к чему клонил Блок?

Тайна финала

Помимо странного заглавия, путаницу в историю с поэмой вносит ещё и финал:

- ...Так идут державным шагом —

- Позади — голодный пёс,

- Впереди — с кровавым флагом,

- И за вьюгой невидим,

- И от пули невредим,

- Нежной поступью надвьюжной,

- Снежной россыпью жемчужной,

- В белом венчике из роз —

- Впереди — Исус Христос.

Пусть двенадцать красногвардейцев – не апостолы, а наоборот, разбойники; пусть Блок, назвав поэму именно так, осознанно подкинул читателям «перевёртыш». Но почему тогда процессию красногвардейцев возглавляет не кто иной, как Иисус?

Здесь можно сказать, что это ещё один «перевёртыш», что Христос только мерещится. Если пойти по этому пути дальше, логично предположить: это намёк на то, что красногвардейцы когда-то верили, будто действительно стремятся к чему-то чистому, доброму и светлому; но потом, дорвавшись до свободы, забыли обо всех идеалистических побуждениях. И тогда получится, что возглавляет шествие главных героев не Христос, а его противоположность: Антихрист.

Это мнение имеет право на существование. Более того, оно не раз звучало в критике и в исследовательских работах. М. М. Дунаев в многотомном труде «Православие и русская литература» сформулировал его так: «Быть может, это всё же адова сила: дьявола ведь тоже пулей не возьмёшь. И вот он принимает облик Спасителя — и увлекает за собою духовно неразвитых „апостолов“?» Может, и так.

Но вероятнее всего, что Блок всё-таки имел в виду «настоящего», а не поддельного Иисуса Христа. И намекал читателю, что в прошлый раз Спаситель пришёл в невероятно сложное и жестокое время – время, когда человечество почти перестало справляться с тяжестью грехов, накопленных за долгие тысячелетия. (Перечислять можно долго, но упомянем самое дикое зверство: истребление младенцев, которое приказал начать царь Ирод, стремясь убить Христа, пока тот был ещё ребёнком. Поскольку в распоряжении Ирода имелось только пророчество, а не конкретное имя, царь отдал приказ уничтожить всех малышей мужского пола, в результате чего погибли 14 000 мальчиков.)

Эту идею – что Христос пришёл не для того, чтобы возглавить русских большевиков, а чтобы вернуть их на путь истинный или хотя бы попытаться, – косвенно подтверждают заметки самого Блока. Когда поэма была закончена, классик написал: «Что Христос идёт перед ними — несомненно. Дело не в том, <…> “достойны ли они Его”, а страшно, что опять Он с ними, и другого пока нет, а надо Другого». То есть – страшно, что за две тысячи лет на свете мало что поменялось.

Но, как всегда, где отчаяние, там и надежда. И всё может измениться. Об этом, в частности, рассуждает современный литературовед и философ А. Г. Гачина, ссылаясь в одной из статей на видение одного из современников Блока – философа А. К. Горского:

«Они плутают во тьме, не видя ни зги, они прислушиваются к шорохам и стреляют в темноту и пургу, не понимая, кто впереди них, но, преследуя Неведомого, тем самым невольно следуют за ним. Ведомые Христом, идущим впереди их шеренги, обретают возможность выйти на настоящие, а не подменные пути жизни. Это Савлы, которые в будущем могут стать Павлами».

Последнее предложение отсылает нас к житию апостола Павла, который сначала был гонителем христиан, но потом раскаялся. И даже стал святым. Кому интересно, как это произошло, – гуглите!

При чём тут Некрасов?

На протяжении целой статьи мы разбирались, кто такие красногвардейцы у Блока – апостолы в прямом или в переносном, даже издевательском, смысле, – и пришли ко второму. Оставив тем, кто не согласен, полное право придерживаться полярного мнения.

Но есть ещё одна вещь, которая подсказывает, что блоковские красногвардейцы – вовсе не герои. В черновиках Блока, относящимся ко времени работы над поэмой, чёрным по белому написано: «Было двенадцать разбойников». Узнали, откуда это?

Да это же Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо»! А точнее – вставной эпизод «О двух великих грешниках», который начинается так:

- Было двенадцать разбойников,

- Был Кудеяр-атаман,

- Много разбойники пролили

- Крови честных христиан,

- Много богатства награбили,

- Жили в дремучем лесу,

- Вождь Кудеяр из-под Киева

- Вывез девицу-красу.

- Днем с полюбовницей тешился,

- Ночью набеги творил,

- Вдруг у разбойника лютого

- Совесть Господь пробудил. <…>

- Долго боролся, противился

- Господу зверь-человек.

- Голову снёс полюбовнице

- И есаула засек…

(Помимо очевидных пересечений, «голову снёс полюбовнице» – не это ли происходит в истории с Катькой?)

А дальше Кудеяр горько раскаивается в содеянном. И, желая искупить грехи, принимает монашеский сан, селится подальше от людей – и целые дни и ночи проводит в молитве.

Не того ли же самого желает своим героям Блок? Вполне вероятно. И, проводя такую параллель, снова даёт и персонажам, и читателям – надежду.

Ведь разбойник, распятый вместе с Христом и в последние минуты жизни покаявшийся в своих злодеяниях, стал первым человеком, который попал в рай.