Мартина Наполитано — восходящая звезда славистики из университета Триеста. Её узкая научная специализация – русская культура позднесоветского и современного периода, особенно взаимосвязь поэзии и музыки. Достаточно сказать, что она написала монографию о творчестве Саши Соколова и выполнила перевод его изысканнейшего позднего «Триптиха». Но задача, которую она приняла на себя при составлении этой антологии, ещё изысканнее и ещё сложнее: представить полную картину русской женской поэзии от времён императрицы Екатерины до наших дней. Первая героиня книги – Елизавета Хераскова (1737–1809), остававшаяся в тени своего мужа Михаила; последняя на данный момент – родившаяся более чем через два с половиной века после нее Оксана Васякина. А вот кого в книге нет – так это Цветаевой и Ахматовой: они, по мнению составительницы, и без того хорошо известны. Поэтому книга названа по двум строкам их общей знакомой Марии Петровых: «Ни ахматовской кротости, ни цветаевской ярости…»

Кстати, двуязычная книга полностью выложена в открытый доступ; так что каждый может сравнить переводы и поучить итальянский по женским поэтическим текстам всех стилей и эпох. А мы воспользовались случаем и задали ее составительнице несколько напрашивающихся вопросов. На которые, кстати, она ответила по-русски.

Интервью Михаила Визеля

Как и зачем была задумана эта антология? Как долго шла над ней работа?

Мартина Наполитано: Постараюсь ответить кратко, но понятно, что такая работа – собрать стихи 40 поэтесс с конца XVIII века до сегодняшнего дня, прибавить туда биографическую справку и относительно объемное введение — результат некороткого исследовательского пути.

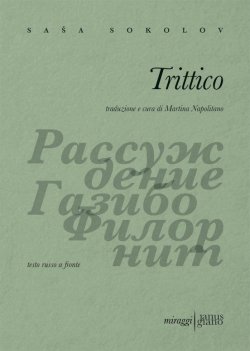

Прежде всего я специалист по творчеству Саши Соколова; на его произведениях я сосредоточилась во время аспирантуры, в частности, я работала над его последней книжкой, «Триптих», опубликованной лишь в 2011 году, после долгого молчания. Я постаралась понять ее место в творчестве Соколова и предложить ключи к пониманию этого непростого, но очаровательного текста. В конце концов в 2022 году я опубликовала научную книгу о жизни и творчестве Саши Соколова (на английском языке, ведь итальянский язык сократил бы количество интересующихся читателей, а читателей Соколова всегда было весьма мало!) и перевела его «Триптих» на итальянский. Кстати, эта работа была даже награждена премией Бенно Гейгера за поэтический перевод 2024 года (секция «Молодой переводчик»).

Поскольку «Триптих» можно считать примером современной поэзии (хотя «своего рода» поэзии, или же «проэзии», но не будем углубляться в эту тему), я стала себя спрашивать: каков же вклад Соколова в современную литературу? Чтобы ответить на этот вопрос, я стала читать все больше из этой современной литературы, особенно поэзию. Я стала изучать то, что на слуху, и поэтому – наверное, из-за своей эпатажности – выиграла мое внимание феминистская поэзия (ф-письмо, фемпоэзия). Можно сказать, что мой путь в женское письмо начался тогда со статьи о цикле «Космический проспект» Галины Рымбу, которую я написала во время ковида (статья была опубликована в 2021 году).

Чтобы глубже понять феномен фемпоэзии, конечно, пришлось изучать то, что было о нем написано. Но то, что я читала из критики и литературоведческих работ по фемпоэзии, меня не очень удовлетворяло. Описание этого явления мне казалось (и кажется) немного поверхностным. Если кратко изложить суть этих описаний, возникает (у меня, по крайней мере) ощущение:

- будто фемпоэзия – это что-то совсем новое в русской литературе, что-то беспрецедентное;

- будто в русской культуре вообще никогда не было ни феминизма, ни феминистской повестки в культуре, в политике и в обществе,

- будто фемпоэзия существует в основном благодаря влиянию из-за рубежа, благодаря западному феминизму и западному искусству.

Все это меня совсем не удовлетворяло и не удовлетворяет: прежде всего, я прекрасно знала, что женский вопрос играл свою роль в истории России и именно женский вопрос был одним из ключевых на стыке XVIII–XIX веков. И еще я кое-что знала – про таких авторов, как Анна Альчук, например, которые уже двадцать – двадцать пять лет назад писали в близком духе, если сопоставить их с нынешними фемпоэтессами.

И еще добавлю, что при изучении стала замечать наличие некоторых связей между прошлыми образцами женской поэзии и нынешними. Например, первое «совпадение», которое мне стало очевидно, связано с контекстом и со стратегиями женщин-авторов (авториц? авторок?): мне кажется, что и в XVIII веке, и сегодня женские вопросы ставятся в том числе через художественные формы. И, по-моему, просто понять, почему: эти художественные формы вдвойне выгодны. С одной стороны, письмо способствует распространению идей экспрессивно и убедительно и вопреки цензуре или доминирующему дискурсу; с другой стороны, письмо является убежищем для тех, кто пишет, и для его кружка или сообщества.

Итак, чтобы лучше понять такие контексты и стратегии, я начала изучать историю женского вопроса в России, и, поскольку именно художественные формы и литература играли такую важную роль в этой истории, история женского вопроса привела меня к истории женского письма.

Надо признать, что, начиная эту исследовательскую работу, об истории женского письма я не знала почти ничего. Введение антологии я начинаю с цитаты из стихотворения Юнны Мориц:

Так вот, я была знакома с этим «ахмацветом», и обо всем остальном мало знала. В XX веке есть имена достаточно известные и, кстати, уже переведенные на итальянский, например, Ахмадулина или Елена Шварц. О Софии Парнок я знала более подробно. Из современных знала больше, так как с некоторыми имела честь познакомиться лично (или виртуально): с Фанайловой, Котовой, Золотарёвой, Васякиной. Но это было примерно все, что я знала про женскую поэзию.

Очевидно, что я столкнулась с проблемой канона, которая касается не только итальянской русистики. Какой канон мы изучаем? Как сложился этот канон, как формировался, как менялся (достаточно думать о судьбе таких «цариц русской поэзии», как Ростопчина и Павлова)? И еще можно упомянуть проблему «патологического» интереса к личным биографиям женщин. Самым трагическим примером которого стала, наверное, история Черубины де Габриак (Елизавета Дмитриева). Но и случай Парнок тоже значимый: я (и скорее всего не только я) узнала о ней через Цветаеву. А на самом деле Парнок очень сильный поэт сама по себе.

Конечно, проблема с каноном большая и как-то надо с этим справляться. Я не собиралась переписать историю русской литературы с целью добавить туда женские имена. Я собиралась «просто» представить итальянским читателям (прежде всего коллегам и студентам) ту действительно пеструю картину женской поэзии разных веков, которую мы по разным причинам сегодня в наших курсах по русской литературе не изучаем.

Екатерина Урусова (1747–1817?)

Ручей

- Я в жаркой день сидела

- У чистаго ручья;

- Свой образ в нем узрела,

- И так вещала я:

- «Ручей! В тебе зрю живо

- Я все мои черты:

- Сколь кажешь справедливо

- Наружной образ ты,

- И им заняться нудить!

- Но, ах! почто, ручей,

- Почто не обнаружишь

- В струях души моей?

- Открой ты сердце, мысли;

- Зерцалом будь души;

- Пороки в ней исчисли;

- Их живо напиши!»

- <…>

Il ruscello

- In una calda giornata

- Presso un limpido ruscello,

- Scorgendomi riflessa

- Quanto segue sentenziai:

- “Ruscello! In te vividi

- Vedo tutti i miei tratti:

- Con quanta cura mostri tu

- L’immagine esteriore,

- Attirando l’attenzione!

- Ma perché, oh ruscello,

- Perché nei tuoi rii

- L’anima mia non riveli?

- Esponi il cuore, i pensieri;

- Dell’anima sii specchio;

- I vizi in essa elenca;

- Vividi descrivili!

- <…>

Из сорока поэтесс сколько представлено на итальянском языке впервые?

Мартина Наполетано: Большинство. Но некоторые были уже представлены в других антологиях, например Бунина, Кульман, Павлова, Ростопчина и Жадовская присутствуют в антологии 2001 года славистки Пессины Лонго (H. Pessina Longo, Zarine di bellezza e di poesia. Presenze femminili nella poesia russa dell’Ottocento, Firenze, Aletheia, 2001). Стихи Гиппиус можно прочитать в разных (восьми, если я хорошо посчитала!) антологиях русской поэзии; однако надо подчеркнуть, что из огромного количества текстов Гиппиус переводятся всегда практически те же стихотворения, а я для этой антологии перевела только не-переведенные тексты. А что касается отдельного сборника, только София Парнок была пока переведена отдельной книгой (два таких сборника: L’ultima primavera, trad. di L. Torresin, Venezia, Damocle, 2019, и Mio demone forsennato!, trad. di P. Galvagni, Torino, Robin, 2019). Правда, существует и сборник стихов Юнны Мориц, довольно устаревшее раритетное издание (Immagine di un suono, trad. di G. Musumeci, Catania, Prova d’autore, 1989).

София Парнок (1885–1933)

В форточку

- Коленями – на жесткий подоконник,

- И в форточку – раскрытый, рыбий рот!

- Вздохнуть... вздохнуть...

- Так тянет кислород,

- Из серого мешка, еще живой покойник,

- И сердце в нем стучит: пора, пора!

- И небо давит землю грузным сводом,

- И ночь белесоватая сера,

- Как серая подушка с кислородом...

- <…>

Attraverso la finestrella

- Le ginocchia puntate sul davanzale duro,

- E attraverso la finestrella: a boccheggiare come un pesce!

- Un po’ d’aria… un po’ d’aria…

- La voglia d’ossigeno

- Dalla sacca grigia, d’un defunto ancora vivo,

- E il cuore in lui batte: è giunta l’ora, è giunta l’ora!

- E il cielo soffoca la terra con la sua volta pesante,

- E la notte biancastra è grigia

- Come bombola grigia d’ossigeno…

- <…>

В текстах до первой половины XIX века немало архаичных оборотов, которые даже носителям русского языка порой нелегко понять; кто помогал вам в работе над переводами?

Мартина Наполитано: Надо сказать, что трудные моменты есть и в более современных текстах! Что касается архаичности, нелегко, например было угадать, что за «венец Гамиров» (у Наумовой). Это Гомер?! Мое предположение было подтверждено поэтом – знатоком древностей Максимом Амелиным, к кому я часто обращалась для выяснения разных выражений: ему огромное спасибо! Он, кстати, сам признал, что имя Гомера «через а» ему раньше не попадалось. «Странно, – добавил он мне в личном письме, – что поэт и переводчик с древнегреческого Алексей Мерзляков, который был цензором этой книги, такое написание пропустил».

Еще я благодарна самим (ныне живущим) поэтессам, к которым я обращалась с разными вопросами. Ведь переводчик превращается в зануду, постоянно назойливо спрашивая о деталях, иногда даже не замеченных самим автором!

И большое спасибо коллеге Екатерине Докторовой, с которой я имела честь работать в университете г. Триеста и которая в качестве носителя языка мне не раз помогала в толковании разных стихов. Говоря о коллегах, мне надо упомянуть по крайней мере двух слависток-переводчиц, Маргариту Де Микиель и Элизу Бальони, которые подарили мне свои ценнейшие советы.

Однако если бы я стала сейчас перечислять всех тех, кто каким-либо образом мне помогал в работе (составляя или комментируя список поэтесс для антологии, рецензируя введение, выясняя стихотворные размеры…), я бы безусловно и невольно кого-то пропустила. Их было так много!

Анна Наумова (1787?–1862)

- <…>

- Своей по воле скромну лиру,

- Когда угодно, стройте вновь;

- Велите – воспою Темиру

- Невинность, счастье, любовь;

- Велите – и тотчас прославлю

- Я благоденство юных лет,

- Венец Гамиров вам представлю,

- И – он душою отдохнет.

- <…>

- Alla vostra mercé questa umile lira,

- Quando vorrete, accordate ancora;

- Ordinate e canterò io di Temira,

- Di innocenza, gioia, amore;

- Ordinate e subito darò lustro

- Io alla delizia dei teneri anni,

- Il serto d’Omero vi presenterò,

- Ed esso l’anima potrà riposare.

Анну Ахматову в Италии, очевидно, знают – хотя бы потому, что она получила на Сицилии премию Etna-Taormina. Надеюсь, знают Цветаеву. A кто-то ещё из представленных поэтесс «на слуху» за пределами академического круга славистов?

Мартина Наполитано: Я бы сказала, что Ахматову знают в последнее время благодаря просветительской работе писателя и переводчика Паоло Нори, который пользуется большим успехом в Италии в эти годы (недавно его книгу перевели на русский!). Несмотря на все недостатки, которые можно обнаружить в любой работе (тем более если работа – просветительская), то, что Нори смог сделать, заслуживает похвалы: итальянская публика практически не читает поэзию, ни итальянскую, ни иностранную (думаю, виновата и школьная система, которая не учит чтению, а поэзия требует, чтобы мы знали, как ее читать), а чтобы книга об одной поэтессе стала бестселлером – это более чем удивительно.

Само собой разумеется, в стране, где крайне мало читают поэзию, сказать, что какой-либо поэт «на слуху», нельзя. Среди поэтесс этой антологии есть такие большие имена, как Янка (Яна Дягилева), которую, безусловно, знают те, кто увлекается русской музыкой, роком и панком, или Ры Никонова (Анна Таршис), имя которой сверхизвестно среди знатоков авангарда. Однако, за пределами специалистов их имена вряд ли слыхали.

Янка Дягилева (1966–1991)

- <…>

- Незасеянная пашенка

- Недостроенная башенка

- Только узенькая досточка

- Только беленькая косточка

- Незавязанная ленточка

- Недоношенная доченька

- Обвязала белой ниточкой

- Обмотала светлым волосом

- И оставила до времени

- Вместе с вымытыми окнами

- Вместе с выцветшими красками

- Вместе с высохшими глазками

- С огородным горем луковым

- С благородным раем маковым

- Очень страшно засыпать

- <…>

- Incolte le terre

- Incompiuta la torre

- Solo una stretta assicella

- Solo un bianco ossicino

- Una fettuccia slegata

- Una figlia prematura

- Fasciata d’un filo bianco

- Avvolta d’un capello chiaro2

- E rimasta per ora

- Con le finestre lavate

- Con le tinte slavate

- Con gli occhi seccati

- E un orto di falliti

- E nobile eden di oppio

- Fa paura prender sonno

- <...>

Бумажная антология, очевидно, не резиновая, есть ли кто-то, кто не вошёл в неё по соображениям объёма? Ждать ли расширенного переиздания?

Мартина Наполитано: Работая над антологией, я сразу заметила, что забытых или полузабытых имен поэтесс, которые заслуживали бы место в такой антологии, очень много. Чем глубже я изучала, тем больше имен находила. Большую помощь, надо это признать, я получила от русских коллег, к кому я обращалась, пока составляла список имен для антологии.

В конце концов, список не попавших в антологию, кажется, длиннее попавших! Некоторых я упоминаю в сноске в введении (Надежда Теплова, Мария Поспелова, Черубина де Габриак, Аделина Адалис, Людмила Вилькина, Нина Хабиас, Мария Моравская, Анна Радлова, Елена Ширман, Маргарита Алигер, Татьяна Гнедич, Елизавета Мнацаканова, Олеся Николаева, Ольга Фокина, Римма Казакова, Ника Турбина, Вера Павлова). Но, например, раз присутствует Янка, почему бы и не Земфира (признана Минюстом иностранным агентом – ред.)? Для меня эта антология – лишь начало работы, отнюдь не завершение.

Анна Баркова (1901–1976)

В бараке

- Я не сплю. Заревели бураны

- С неизвестной забытой поры.

- А цветные шатры Тамерлана

- Там, в степях... И костры, костры.

- Возвратиться б монгольской царицей

- В глубину пролетевших веков,

- Привязала б к хвосту кобылицы

- Я любимых своих и врагов.

<…>

Nella baracca

- Io non dormo. Fischiano le tormente

- Da un ignoto tempo che si è scordato.

- Di Tamerlano le tende vivaci

- Stan lì, nelle steppe… E i fuochi, i fuochi.

- Tornassi io da zarina mongola

- Nel profondo di secoli involati,

- Legherei alla coda della giumenta

- Io tanto i miei amati che i miei nemici.

В выходных данных книги указано, что она вышла при поддержке администрации Автономной области Венеция-Фриули-Джулия. В чем, если не секрет, заключалась эта поддержка? Это вообще обычная практика – что областная администрация поддерживает выпуск двуязычных поэтических антологий?

Мартина Наполитано: Книга является результатом научного исследования, которое я провела при поддержке университета г. Триеста (где я на данный момент работаю). Эта поддержка осуществляется через «микрогранты» молодым сотрудникам университета на основе предложенных проектов. Мой проект о русской женской поэзии в 2024 году занял 16-е место (всего было 42 кандидата, большинство из которых связаны с точными науками; на самом деле мой проект занял первое место среди проектов, представленных коллегами моего департамента) и поэтому получил поддержку. Поскольку сам университет поддерживает своих молодых сотрудников через систему «микрогрантов» благодаря областному финансированию, пришлось указать в выходных данных, что книга вышла при поддержке администрации.

Марина Бородицкая

Переводчики

- Да мы тут все переводчики, разве нет?

- Несколько миллиардов переводчиков,

- и новые на подходе.

- Только и делаем, что переводим:

- с детского на взрослый,

- с женского на мужской,

- с чужого на свой,

- только и спрашиваем беззвучно:

- — Пойдёшь со мной,

- как в разведку,

- в синхронную будку?

- Там нельзя в одиночку,

- там работают на износ...

- Кто и чей напарник —

- вот ключевой вопрос.

Traduttori

- Non siamo poi tutti dei traduttori?

- Svariati miliardi di traduttori,

- e nuovi sono in arrivo.

- Non facciamo altro che tradurre:

- dall’infantile all’adulto,

- dal femminile al maschile,

- dall’altrui al proprio,

- solo domandiamo senza rumore:

- - Vieni con me,

- come in ricognizione,

- nella cabina di simultanea?

- Lì non si può stare da soli,

- lì ci si sfianca di lavoro…

- Con chi stare in cabina:

- questo è il dilemma.

Это вопрос не академический, но все-таки позволю себе спросить: есть ли в этой антологии ваши любимые поэтессы, а есть такие, кого вы лично как читатель не любите, но включили из академической добросовестности?

Мартина Наполитано: Думаю, у каждого переводчика есть свои любимые авторы, те, с кем нашлось какое-то созвучие. И наоборот, есть авторы, голос которых очень трудно передается. И это никак не связано с политическими или еще какими взглядами. Это вопрос именно созвучия голосов.

Когда речь идет об антологии, первый вопрос, который обычно возникает, это: какие критерии у составителя? Часто читатели (и особенно рецензенты) расходятся с критериями, выбранными составителем. Ничего не поделаешь, антология – трудная работа, много в ней неизбежно будет выглядеть чисто субъективным выбором. Что касается моих критериев, как подсказывает название книги, я решила исключить всех тех, кто достаточно и хорошо переведен на итальянский. Поэтому, кроме Ахматовой и Цветаевой, здесь не найдете Шварц, Ахмадулину, Ксению Некрасову, Ирину Ермакову, Ольгу Седакову, Марию Степанову или Елену Фанайлову. А второй критерий – представить лучших женщин-поэтов всех поколений начиная с XVIII века, то есть ни одного поколения я старалась не исключать, начиная с Урусовой и заканчивая Васякиной, без пробелов.

Могу еще добавить, что (как и предупредила, это только начало работы, а не завершение) я уже взялась за дальнейшую научную работу и в данный момент пишу статьи о тех поэтессах, которые меня особенно впечатлили и очаровали во время работы над антологией. Среди них, в первую очередь, Поликсена Соловьева и Мария Петровых.

Мария Петровых (1908–1979)

- Ни ахматовской кротости,

- Ни цветаевской ярости –

- Поначалу от робости,

- А позднее от старости.

- Не напрасно ли прожито

- Столько лет в этой местности?

- Кто же все-таки, кто же ты?

- Отзовись из безвестности!..

- О, как сердце отравлено

- Немотой многолетнею!

- Что же будет оставлено

- В ту минуту последнюю?

- Лишь начало мелодии,

- Лишь мотив обещания,

- Лишь мученье бесплодия,

- Лишь позор обнищания.

- Лишь тростник заколышется

- Тем напевом чуть начатым...

- Пусть кому-то послышится,

- Как поет он, как плачет он.

1967

- Né la mitezza di Achmatova,

- Né la furia di Cvetaeva:

- All’inizio per timidezza,

- Più avanti per senilità.

- Invano s’è forse campato

- Tanto in questa località?

- Chi dunque, chi è che sei dunque tu?

- Rispondi dall’oscurità!..

- Oh, com’è avvelenato il cuore

- D’annoso mutismo!

- Cosa sarà dunque lasciato

- In quell’ultimo dei minuti?

- Solo un inizio di melodia,

- Solo un motivo di promessa,

- Solo la pena d’infecondità,

- Solo la vergogna d’inopia.

- Solo il giunco s’agiterà

- A quel canto appena iniziato…

- Che giunga a qualcuno, che senta

- Come canta, come piange lui.