Текст: Любовь Лазарева, главный специалист РГАЛИ

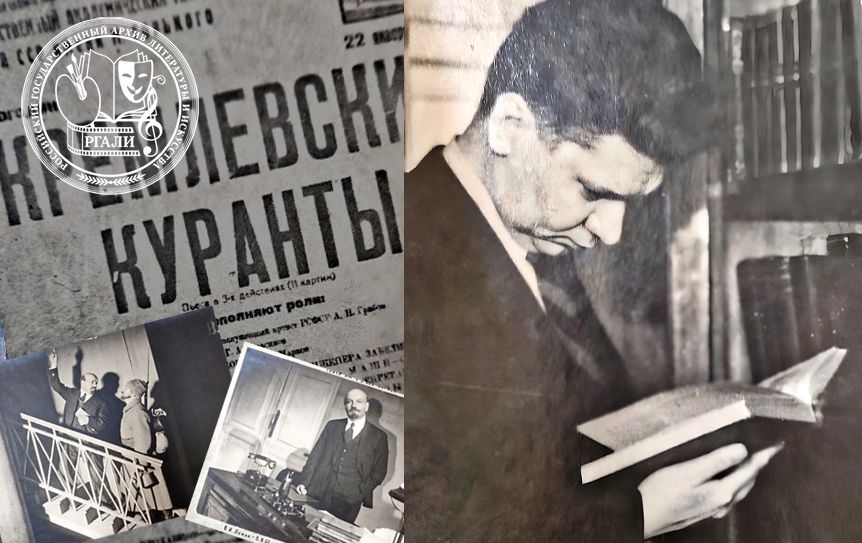

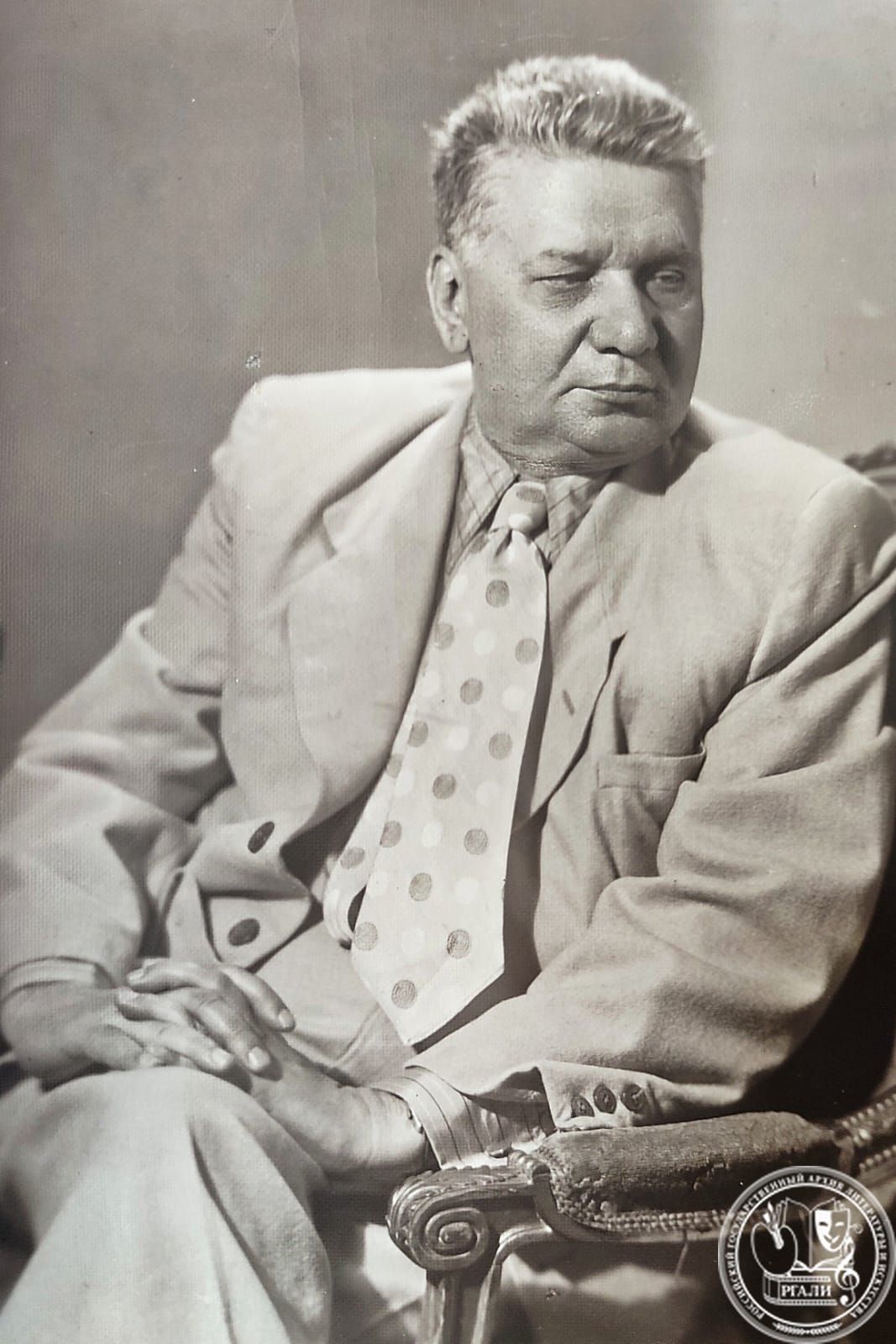

История советского театра и кино неразрывно связанна с именем Н.Ф. Погодина – заслуженного деятеля искусств РСФСР (1949), лауреата Ленинской (1959) и двух Сталинских премий (1941, 1951), кавалера двух орденов Ленина (1919, 1960). По-иному, наверное, и не могло бы быть – настолько подкупала искренностью его лениниана в пьесах «Человек с ружьем», «Кремлевские куранты», «Третья патетическая», которые вошли в золотой фонд мирового искусства.

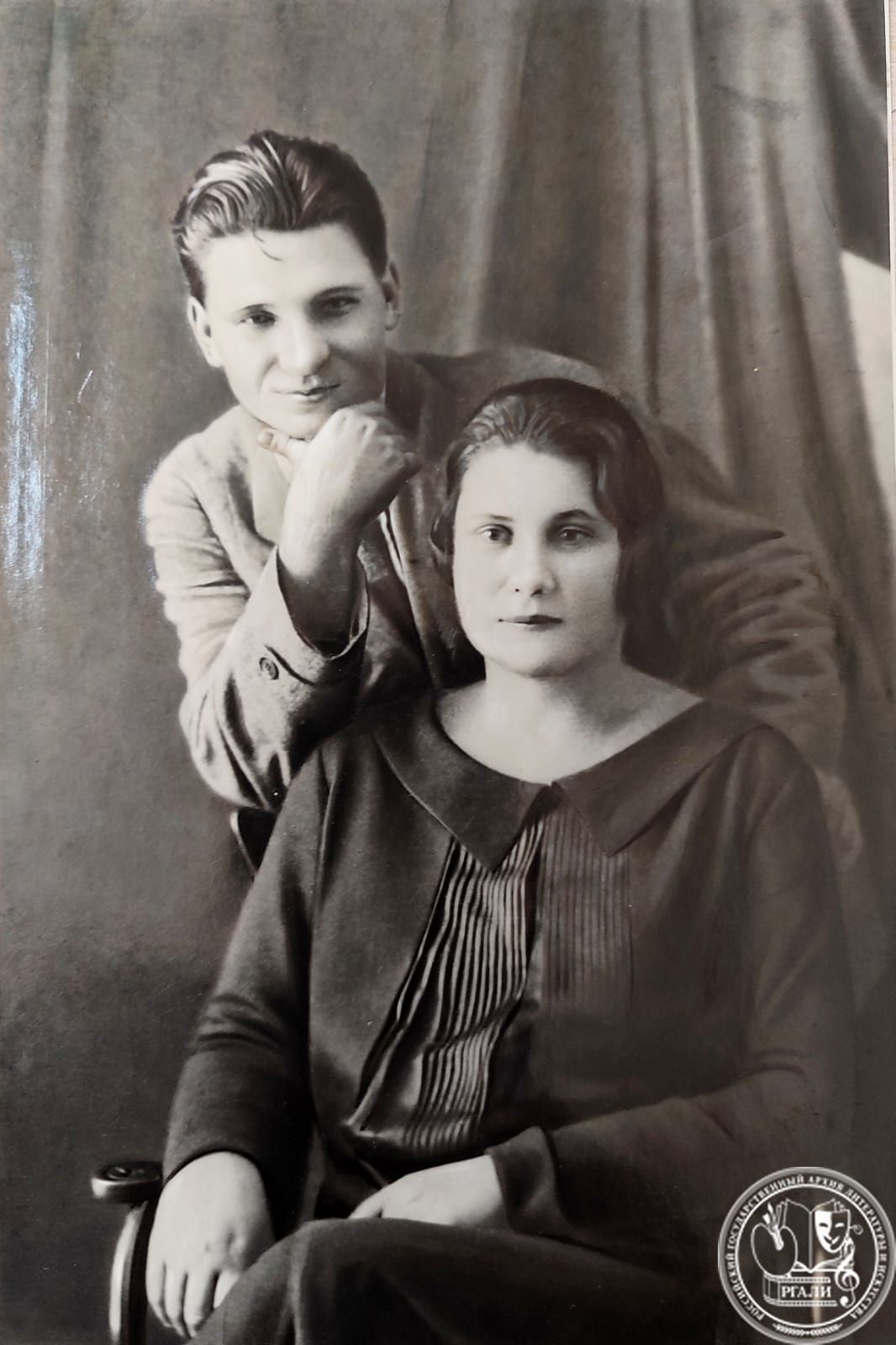

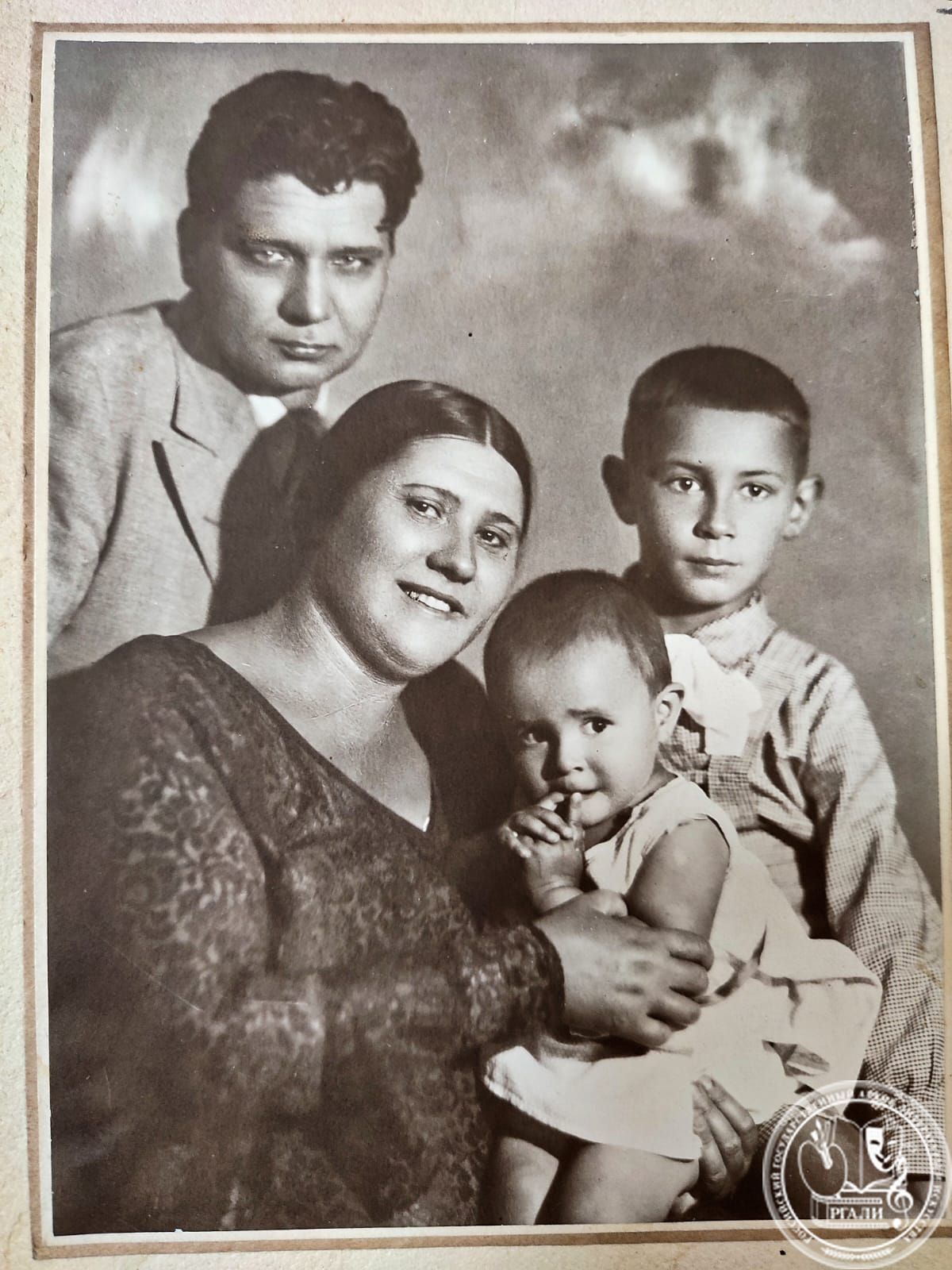

Писательский дар Николаю Федоровичу, наверное, был дан природой, поскольку ведущий советский драматург не получил почти никакого образования. Он очень сожалел об этом: «Дело в том, что я вышел из тамбовских крестьян, бежавших от нищеты на юго-восток России – на Дон. Собственно, семья распалась, и я рос с матерью, – отца не помню. А она не имела возможности дать мне среднее образование, о высшем и говорить нечего». К тому же из-за болезни глаз будущий знаменитый драматург был вынужден учиться самостоятельно дома – в начальную школу он поступил сразу в третий класс, но закончил её одним из лучших. К трудовой деятельности Николай Федорович приступил с 14 лет. В шестнадцать написал свой первый фельетон «Куда смотрит городская управа?» о реке Темерник – источнике антисанитарии в Ростове-на-Дону. Фельетон он отправил в журнал «Сатирикон» с сопроводительным письмом: «Не смейтесь надо мной, платить мне не надо». Редакция ответила: «И смеяться не над чем, и платить не за что» (Ф. 2582. Оп. 2). Земляк Погодина, журналист П.Х. Максимов, так описал их первую встречу: «По виду это был совершенно обыкновенный окраинский мальчишка, лет пятнадцати-шестнадцати, не крепыш, но и не худой, с конопушками на носу. На нем была ситцевая коричневая рубашка в белую полоску, без пояса, и бумазейные штаны, засученные выше колен. На копне густых каштаново-русых волос чудом держалась кепочка…» (Ф. 2582. Оп. 2).

Погодин вспоминал о своей боевой молодости: «…Мальчишке было 18 лет, и неизвестно, какой черт понес его в красногвардейский отряд, так как воевать он не мог, оттого что был страшно близорук. Потом смена властей в Ростове, аресты, голод и, наконец, сыпняк с катастрофическим осложнением на глаза. Я находился под угрозой полной слепоты. Молодой организм поборол, но я остался на всю жизнь с ужасным зрением. Вот вам романтика революции…» (Ф. 2582. Оп. 2).

Демобилизовавшись по болезни из рядов Красной гвардии, Николай Федорович начал писать заметки в первые советские газеты Ростова: «…Я поступил на работу в ростовские газеты, когда было очень холодно и голодно. Ох, как голодно! Ели первые в мире бутерброды со шрапнелью (крупа). Звонок в редакцию: “Немедленно спецкора!” Бегу! Дисциплина. Мне выдают в Донпродкоме карабин. “Стрелять умеешь?”— И пачку папирос в виде премии за активность. А через час по глухим донским дорогам на автомобиле ночью мчимся куда-то далеко, на совсем одичавший, злобный казачий хутор. Хлеба здесь кулачьё закопало немало. А из Москвы от Ленина телеграмма: “Нужен хлеб….” Не успели выехать за Дон, как нас обстреляли. – “Карабины к бою!” – командует энергичный комиссар. Ложусь в общую цепь». (Ф. 2582. Оп. 2).

Будучи уже мэтром и участвуя в обсуждении фильма «Павел Корчагин», Николай Федорович, основываясь на собственном жизненном опыте, требовал не приукрашивать реальность 1920-х: «…Дальше иду по молодости: продразверстка, трибунал, суды над кулаками, укрывавшими хлеб. Я корреспондент газеты и секретарь трибунала. И… мы с другом в редакции имеем на двоих одну пару башмаков… Покажи теперь на экране босого журналиста – скажут, неприлично. Но, позвольте, это и есть подлинная, а не кажущаяся нам через сорок лет романтика революции» (Ф. 2582. Оп. 2).

Первыми псевдонимами будущего драматурга были «Нахичеванец» и «Николай Скиталец». Но прочитав роман Леонида Андреева «Сашка Жигулев», юный корреспондент был очарован главным героем и в честь него решил стать «Погодиным».

Печатался Николай Федорович не только в «Трудовом Доне», но и в других газетах: «Трудовая жизнь», «Станок», «Донская беднота». Именно в эти годы первый раз пересеклись пути ростовского журналиста и В.И. Ленина: рабочие «Красного Аксая» взяли обязательства бесплатно и сверхурочно построить советский трактор, который мог бы успешно конкурировать с американским «Фордзоном». Погодин помог составить коллективное письмо руководителю государства о почине заводчан, а потом подробно освещал в своих очерках выполнение данных ими обещаний. Документально зафиксировано, что Ленин знакомился с материалами о перспективах тракторостроения на заводе «Красный Аксай». Николай Федорович всю жизнь очень гордился тем, что его очерки заинтересовали Владимира Ильича.

В начале 1925 года Погодин перебрался в Москву – ему дали комнату в коммунальной квартире, где жили сотрудники газеты «Правда», и он продолжил работать разъездным корреспондентом.

В 1926 году вышли два его сборника: «Казаки» и «Красные ростки». В первом шла речь о героическом прошлом и настоящем донского края, во втором – об уральских металлургах. Вряд ли его творчество было конъюнктурным; представляется, что Николай Федорович искренне считал задачей писателя правдиво и просто, «без длинных фраз и вычурности» рассказывать о созидательном труде, о строительстве нового (как ему казалось – справедливого) общества. Поэтому и первую свою пьесу «Темп» Погодин написал после поездки на строительство Сталинградского тракторного завода всего за неделю! Драматург вспоминал об истории её создания: «…Меня поразила эта махина, как она возникла, эти артели рабочих, как они приезжали. Это новое, большое, неслыханное, невиданное… Вчера на этом месте ещё ничего не было, а сегодня уже появились какие-то рельсы, машины…» (Ф. 631. Оп. 5).

Опыт разъездного корреспондента сформировал творческий метод драматурга: отталкиваться в сюжетном замысле от чувственного восприятия действительности. Гораздо позже, уже в 1946 году, автор «Человека с ружьем» и «Кремлевских курантов», беседуя с участниками семинара-конференции областных драматургов, предостерегал: «…если художник пишет своё произведение, минуя чувственное восприятие действительности, которая может его вдохновить и зажечь, а умом, разумом, абстрактно задает себе определенную цель на определенную идею, как ученик в школе – написать на тему произведение, – то неминуемо, конечно, уйдет в дидактику, в поучительство» (Ф. 631. Оп. 5).

Известный советский актер А.Л. Абрикосов запомнил повзрослевшего Погодина середины 1930-х годов: «…И вот, как сейчас помню, с портфелем в руках появился … среднего роста, хорошо одетый человек, с крупной головой, наклоненной вниз, как бы от тяжести большой шевелюры. Мы его встретили аплодисментами, и он по-хорошему засмущался. Поблагодарив нас за теплый прием, Погодин приступил к чтению пьесы. Надо сказать, что после первых прочитанных им реплик я подумал, что никогда ещё не встречал драматурга, который бы так читал свои пьесы. Это была не просто грамотно прочитанная пьеса, это был, если можно так выразиться, театр одного актёра» (Ф. 2582. Оп. 2. Д. 101).

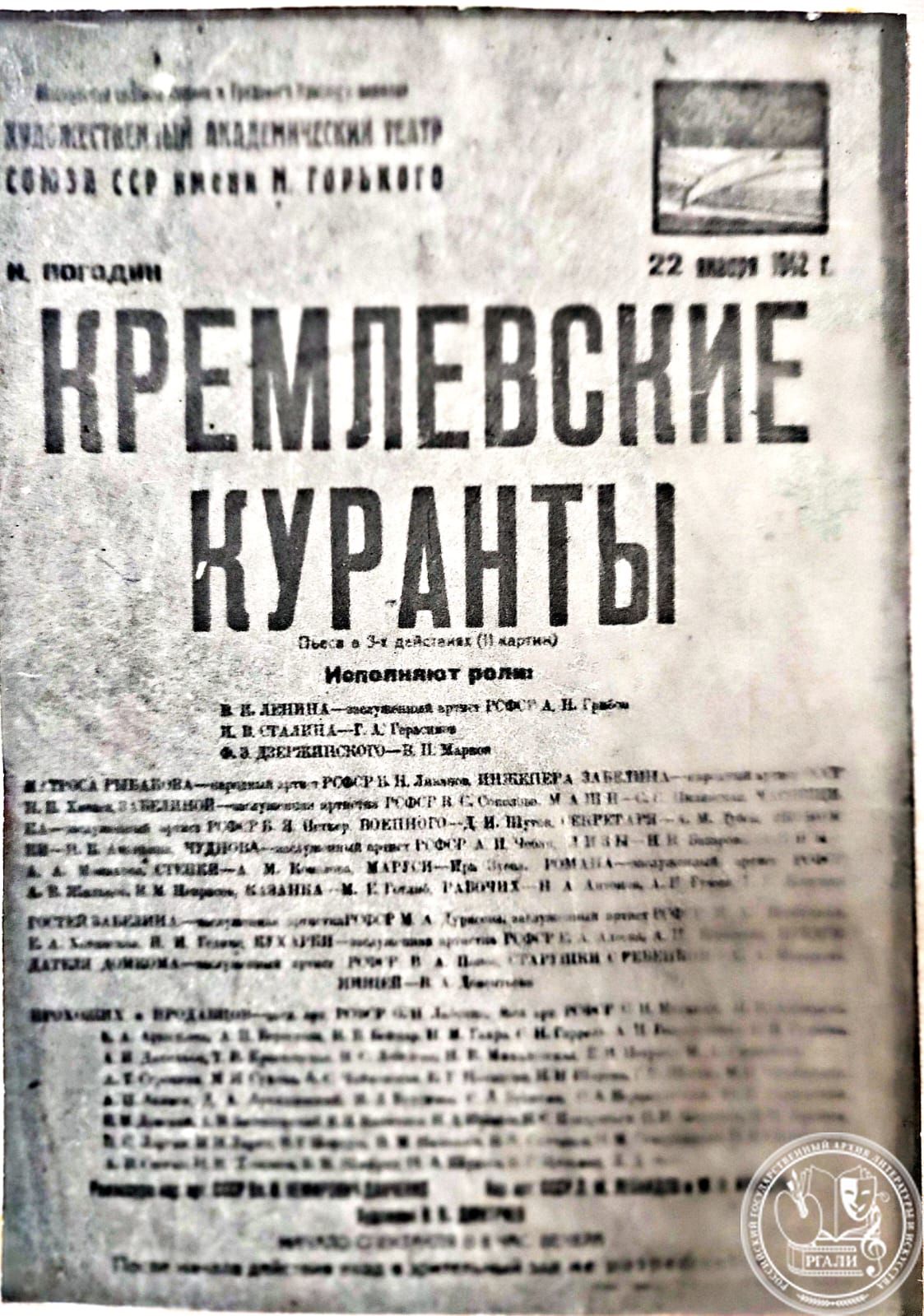

Пьесы «Темп», «Поэма о топоре», «Мой друг», «Аристократы» шли в десятках театров страны, но в историю мирового искусства имя Николая Федоровича вписала трилогия о В.И. Ленине: «Человек с ружьем», «Кремлевские куранты», «Третья, патетическая», над которой он работал с 1937 по 1956 год.

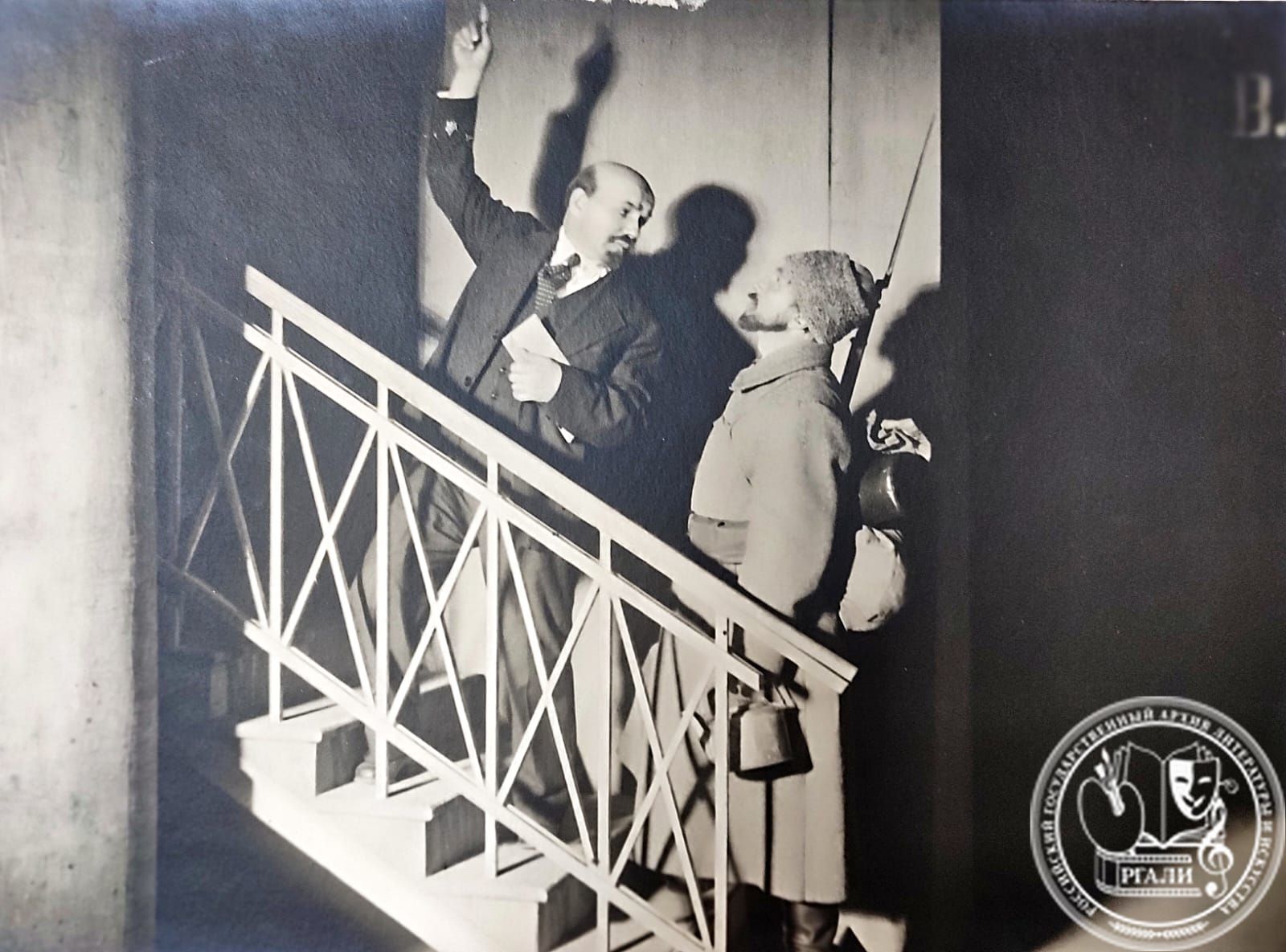

А началось все с конкурса на сценарий фильма о Ленине, который был объявлен в 1936 году. Погодин решил принять в нём участие. Он вспоминал: «Пришло в голову к несуществующей ещё пьесе, – я только знал, что будет Ленин, – больше ничего, – к замыслу, который был посвящен тому, что революция уже подготовилась, это уже ноябрь, а не октябрь, – пришла в голову сцена: солдат придет с фронта в Смольный, идет с чайником по коридору и встречает Ленина и, не зная, что это Ленин, рассказывает ему о своих делах. И эту сцену я написал очень быстро…» (Ф. 631. Оп. 5). «…Язык солдата Ивана Шадрина я писал с языка моей матери – тамбовской крестьянки, прекрасной рассказчицы. Но, конечно, не только её речь легла в основу шадринского образа: её психология, отношение к революции, к большевикам воплотилось в характере русского солдата. Думается, поэтому образ Шадрина и удалось написать мне с нужной достоверностью – не фантазия, не авторский домысел, а непосредственные жизненные наблюдения создали этого героя» (Ф. 2582. Оп. 2).

Сценарий получил название «Ноябрь». Но съёмки пришлось приостановить – актер Б.В. Щукин оказался уже занят в съемках фильма М.И. Ромма «Ленин в Октябре». Погодин переделал киносценарий в пьесу «Человек с ружьём», и её премьера состоялась в Театре им. Вахтангова.

После огромного успеха фильма Ромма было принято решение продолжить кинолениниану – сценарий Н.Ф. Погодина «Ноябрь» срочно взяли в работу. Снятый по нему фильм С.И. Юткевича с М.М. Штраухом в главной роли получил имя уже по названию пьесы – «Человек с ружьем».

Следующим этапом погодинской ленинианы стала пьеса «Кремлевские куранты» (1939). Николай Федорович рассказывал: «Никакого Забелина… в жизни я не встречал, и прообразом к его портрету послужила случайно услышанная история о некоем неизвестном мне профессоре из Одессы, который в пору военного коммунизма ежедневно проходил по главным улицам города с поленом на плече. Но настроения среди интеллигенции в связи с ленинским лозунгом электрификации России я знал хорошо, и не потому, что я эти настроения специально изучал, а потому, что жил действительностью того времени, был частью её».

Оказалось, что пьесе была предопределена особая судьба: в дни, когда немецкие захватчики рвались к Москве, её ставили прибывшие в эвакуацию театры, укрепляя силу духа своих зрителей, транслируя веру в Победу и готовность к самопожертвованию во имя Родины. В 1941-42 годах «Кремлевские куранты» поставили около 300 театров СССР.

А.М. Розенберг (Волгарь), более двадцати лет проработавший в качестве литературного секретаря Погодина, считал, что в первой своей ленинской пьесе Николай Федорович показал вождя «у руля» революции, в «Кремлевских курантах» – движение ленинской мысли, в «Третьей, патетической» осмелился заглянуть во внутренний мир своего героя (Ф. 2582. Оп. 2).

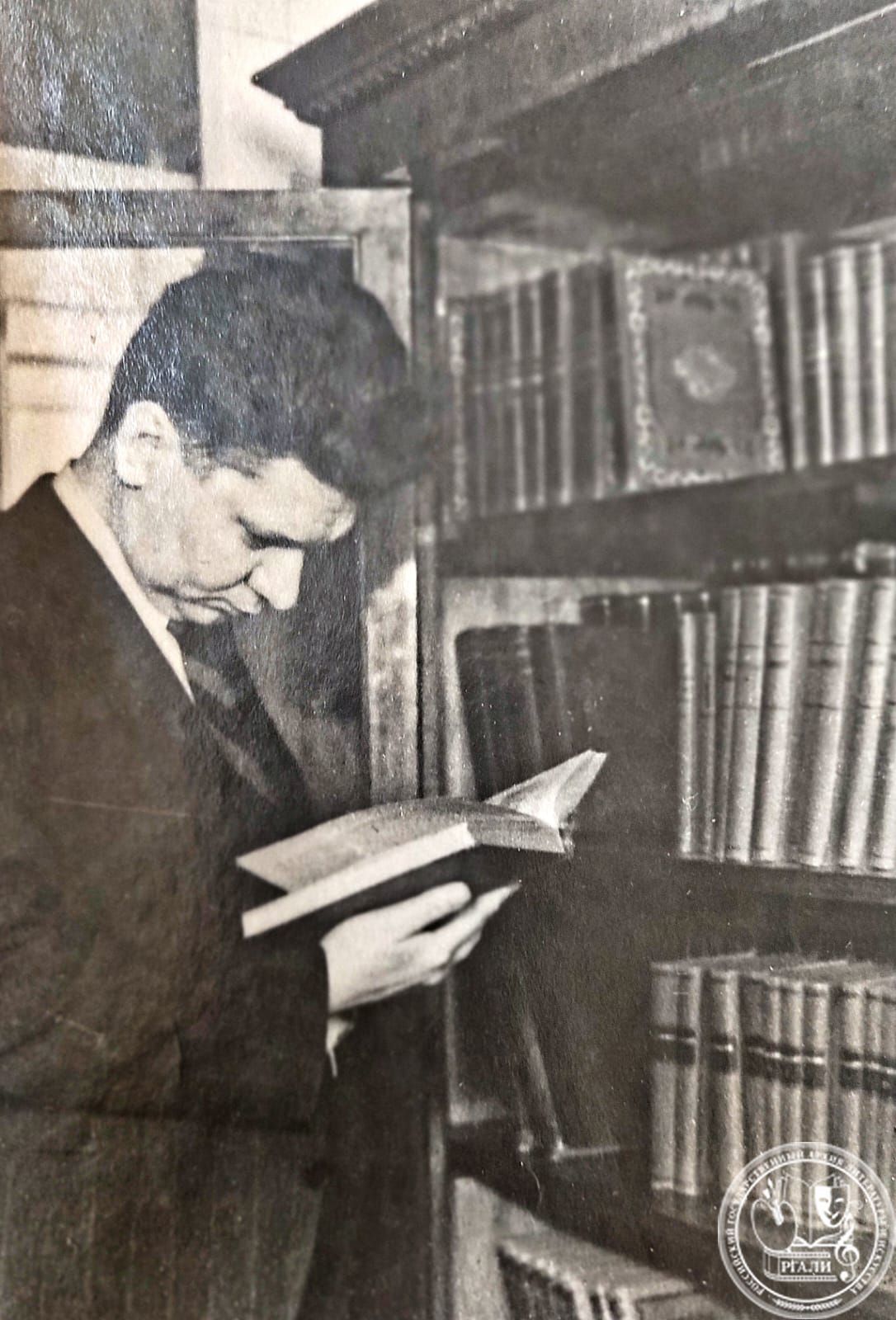

В 1957 году С.И. Юткевич опять обратился к Н.Ф. Погодину с предложением написать киноновеллу для юбилейного фильма «Рассказы о Ленине» к 40-летию Октябрьской революции. История повторилась: сценарий «Последняя капля» («Листратов») стал основой для пьесы. А.М. Розенберг вспоминал: «…Читая с карандашом в руках сочинения В.И. Ленина, драматург отмечал строки, которые потом превратятся у него в живой сценический монолог или диалог вождя. Осенью 1957 года в Цхалтубо, где ему всегда очень хорошо работалось, он за месяц вчерне набросал свою новую ленинскую пьесу…»

«Третья, патетическая» объединяла и как бы замыкала идеи первых пьес, делая их сутью борьбу за человека, способного созидать новое общество. Автор выбрал сложный период отечественной истории: поиск стратегии развития молодого советского государства, в котором острая политическая борьба углублялась неизлечимой болезнью лидера партии.

Пьеса ставилась Московским художественным театром (постановщик М.Н. Кедров, роль Ленина играл Б.А. Смирнов). Ещё шли репетиции, а на Н.Ф. Погодина уже обрушилась критика – слишком сложно будет для рядового зрителя, даже название непонятно! «…Приходили и молча уходили представители Министерства культуры СССР и РСФСР. В зрительном зале постоянно находились старые большевики. Вспоминали. Высчитывали по дням… С осуждением смотрели финальные эпизоды после смерти Ленина. Слышались реплики: “Метерлинковщина какая-то”, “А как же социализм!”» (Ф. 2582. Оп. 2).

Премьера спектакля состоялась 3 января 1959 года. Успех был несомненный. «Меня злит, когда критики говорят от имени зрителя и за зрителя, что он-де не поймет того или другого. Они, видите ли, все знают и все понимают, а зритель – дурак…» – резюмировал Николай Федорович. (Ф. 2582. Оп. 2).

Погодин написал свыше сорока пьес и культовых киносценариев (именно он был автором сценария знаменитых «Кубанских казаков»), но трилогию «Человек с ружьем», «Кремлевские куранты», «Третья, патетическая» Николай Федорович назвал самым огромным и захватывающим делом своей жизни. Кинокритик и литературовед А.В. Караганов отмечал: «Неуступчивая приверженность правде помогла ему [Погодину] показывать именно подлинно народные характеры, щедро насыщать пьесы многоцветной народной речью, необтесанной, глыбистой, но прекрасной в своем живом движении. Влюбленность в правду нашей жизни помогла ему подняться до писательского подвига в создании ленинской трилогии» (Ф. 2582. Оп. 2).

В фондах РГАЛИ находится 710 единиц хранения, связанных с Н.Ф. Погодиным, из них 450 – в его личном фонде (2582), который поступил в архив в 1984–1992 годах. Это более 50 рукописей и многочисленные издания его пьес (в том числе и завершенная его секретарем и другом А. Волгарём уже после смерти драматурга пьеса «Альберт Эйнштейн»). А еще — более 50 писем и телеграмм близким и друзьям, а также документы, отражающие общественную и профессиональную деятельность драматурга в Союзе писателей СССР, журнале «Театр», в ВТО (Всесоюзное театральное общество), с театрами, на сцене которых ставились пьесы драматурга, и др. Ценной частью фонда и некоторых других собраний являются также воспоминания коллег и единомышленников об этом удивительном человеке, до конца дней верившем в идеалы юности и воплотившем их в своей лениниане.