Текст: Дмитрий Шеваров

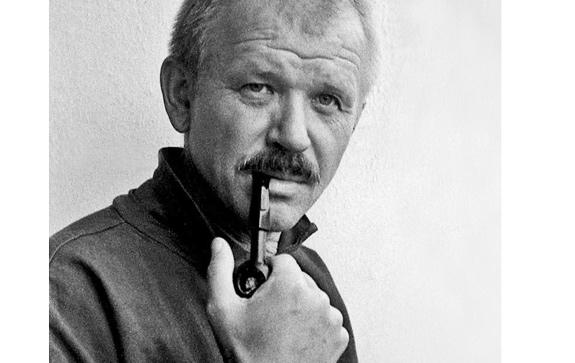

Фото: Геннадий Русаков (1988). Г. Елина/ru.wikipedia.org

Геннадий в переводе с греческого: «благородного происхождения». И надо же было именно этому имени стать популярным в эпоху, для которой благородное происхождение было приговором, позорной меткой. В 1930-х на славу русской поэзии появились на свет три Гены: Геннадий Шпаликов, Геннадий Айги и Геннадий Русаков.

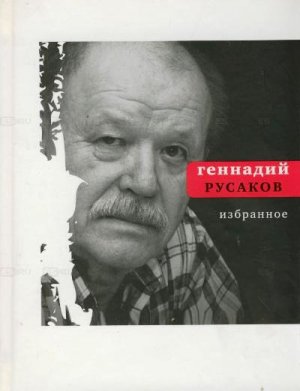

Из них Русаков, пожалуй, наименее известен, хотя и был лауреатом громких премий (в том числе премии «Поэт» в 2014 году). «Самым известным из неизвестных русских поэтов» называют его критики. Он и сам себя считает «человеком-невидимкой» в литературе.

Русаков родился 15 августа 1938 года в семье деревенских учителей в селе Новогольское Полянского района Воронежской области.

Большие ветры ходят по земле.

Стареют звёзды и мелеют реки.

И в никому неведомом селе

душа произрастает в человеке.

Вот так однажды проросла во мне —

и я кричал, зажав руками рану, —

в пустом дому и с ним наедине,

страшась того, кем я отныне стану...

В войну осиротел, беспризорничал. В 1946-м его нашла бабушка в детприемнике, но своего дома у нее не было, и они побирались по деревням. «Подавали, как правило, самые бедные...»

В двенадцать лет написал письмо Сталину: «Я Русаков Геннадий. Мой отец, командир роты автоматчиков, погиб под Ленинградом. Я хочу идти по его стопам и мечтаю поступить в суворовское училище...»

По распоряжению вождя Гена был зачислен в Куйбышевское суворовское училище - без всяких экзаменов. Учился на газетном отделении военно-политического училища во Львове.

Воспользовавшись хрущевским сокращением армии, уволился на гражданку и поступил в Литературный институт, где в семинаре Льва Ошанина подружился с Василием Беловым. Вскоре их пути разошлись. Белов вернулся в Вологду, чтобы стать знаменитым на весь мир писателем северной деревни. А Русаков оставил стихи, окончил иняз и оказался в Нью-Йорке - переводчиком-синхронистом в Секретариате ООН.

Когда почти полвека спустя Геннадий Русаков приехал в Вологду (по приглашению проекта «Открытая трибуна»), Василий Белов, уже больной и почти беспомощный, пришел на вечер однокурсника в областную библиотеку. Русаков вспоминает: «И тут я увидел Белова... Глядя, как он осторожно, словно ощупывая ногой землю, идет по скользкому полу, я почувствовал стыд. Стыд за то, что из-за меня ему приходится так сосредоточенно одолевать трудно дающееся ему пространство. И радость, что он все-таки пришел... Я шагнул навстречу:

- Спасибо, что пришел, Вася...»

Русаков работал и в Африке, и в Америке, и в Европе, но заграничная служба, столь завидная в ту пору для многих, прошла сквозь него, не оставив следа. В душе он оставался тем же послевоенным шкетом, шальным пацаном, который с письмом Сталину в кармане запрыгнул на подножку трамвая удачи. И как это ни парадоксально, заграница вернула Русакова русской поэзии, от ностальгии он вновь стал писать стихи.

Все мои дожди отморосили.

Все ветра споткнулись на бегу.

Я умею только о России.

Ничего другого не могу...

Когда я читаю Геннадия Русакова, то всегда вспоминаю то определение поэзии, которое дала Новелла Матвеева: «Поэзия есть область боли».

«Россия не любит своих стариков...»

Из размышлений Геннадия Русакова о жизни и поэзии.

Я тоже читатель, лечусь поэзией. Я читаю стихи, которые мне близки, и я ухожу... не скажу, что окрыленным, но - освеженным, что-то во мне утишается, и я верю, что мир не так плох, как мне казалось до этого. Поэзия врачует... Поэтому люди не прекратят писать стихи и не перестанут их читать... У нас, в российской поэзии, сострадание и сочувствие - ее основной элемент... Это наша самая сильная сторона - наши искренность, страстность, запальчивость...

* * *

Поэзия в Америке не играет никакой роли и не занимает никакого места в жизни обыкновенного американца. Она попросту не относится к числу его ценностей. Влияние литературы на жизнь присуще только России. И я горжусь, что живу в стране, где от чтения стихов у людей могут наворачиваться слезы на глаза.

* * *

Россия не любит своих стариков. И не уважает их. Нам на каждом шагу дают понять, что мы лишние рты. “И когда же вы только перемрете!” — вырвалось однажды при мне у дамы в собесе, ведавшей раздачей всяческих благ. Скоро, очень скоро. Опыт уже есть: в сталинские времена вывели как тараканов, уморили забвением и небреженьем целое поколенье солдат-инвалидов, ценой своей жизни, своих увечий спасших страну. Я помню их, раскатывавших по вагонам на самодельных колясках, этих танкистов с обрубками ног и страшными шрамами. Помню их, тачавших в инвалидных артелях сапоги для тех, кто может их носить. И помню, как они вдруг исчезли с улиц, с вокзалов, из артелей. Родине стало стыдно за них, портящих нам жизнь самим напоминанием о себе, — и их не стало.

* * *

Я разговаривал с итальянскими стариками. Государство их тоже не балует крутыми пенсиями. Но у них есть спокойная убежденность в том, что достойная пенсия — это их заработанное своим горбом право, а не подачка, которую тебе, скрепя сердце, дает «щедрое» государство. Притом может отобрать под идиотским предлогом или без оного, урезать, обставить нелепыми условиями и запретами. У нас слово «пенсионер» стало синонимом человека, вынужденного жить крохами со стола общества. Если в недавние времена это еще сходило с рук из-за лозунга «все так живут», то сейчас нищенство стариков на фоне яхт и усадеб, которые приобретают Иваны, не помнящие родства, постыдно. Я уверен, что Россия еще долго не простит своим правителям глумления над стариками.

(Из бесед Геннадия Русакова с Натальей Игруновой и Натальей Серовой, а также из статьи «Страна-утешение»).

Из стихов Геннадия Русакова

Лейтенантской веселой походкой

и подковками тонко звеня,

я ходил по земле моей кроткой,

благодарно носившей меня.

Рыбы плавали, птицы летали.

Ах, деревья и травы цвели.

Невозможного мира детали

разбегались до края земли.

А в мордовской глуши Мелекесса*

я и сам ненароком летал:

что во мне настоящего веса?

Лишь душа да подковок металл.

И хорошая девушка Люда

мне махала рукой из окна —

из судьбы, из незнанья, оттуда,

где поныне все машет она.

*Так до 1972 года назывался город Димитровград.

* * *

Я думал хорошие мысли,

которым смеялся не вслух.

Но вдруг георгины провисли

и пасмурно сделалось вдруг.

И сверху захлюпало что-то,

как будто лилось со стола:

на небе, похоже, работа,

уборка какая-то шла:

громоздкую мебель таскали,

для танцев готовя полы,

по радио что-то искали,

посуду несли на столы.

Мне всё в этом было понятно,

я всё представлял в мелочах:

как ангелы, споря приятно,

втроём разжигают очаг.

Как горницей ходит Хозяин

и смотрит в меню-кондуит.

А каждый подсвечник надраен.

И манна в кастрюле стоит.

* * *

Накрыты пластиком копёшки.

Денёк с утра плаксив и сер.

Глядят в окно коты и кошки...

Всё, как тогда, в СССР.

По сути, жизнь не изменилась

в масштабе местного села:

мы так же отданы на милость

метафизического зла —

дождей, сезонов, бормотухи,

горластых жён, бухих мужей.

К тому же снова ходят слухи

что ожидается хужей.

А в остальном всё, как и прежде —

всё, как при батюшке-царе.

Ну, есть различия в одежде..

И век сменился на дворе.

* * *

Пойду подышать на природу,

чтоб сделать природе плезир:

в природе в такую погоду

богатый растительный мир.

Среди полевых насекомых —

одной из опор бытия —

я встречу друзей и знакомых,

гуляющих так же, как я.

Они отдыхают роями,

и все в них друг другу свои.

Я прежде дружил с муравьями,

но вечно в делах муравьи.

А мне бы кого-то попроще,

чтоб тоже ходил и дышал,

не претендовал на жилплощадь...

Дышал бы и жить не мешал.

* * *

Машет бог рукой от палисада

на своих высоких небесах.

Дождь стоит посередине сада,

молодой, в сиреневых усах.

Крот ладошкой складывает влагу

и на части делит про запас…

Дай мне, боже, важную бумагу,

что ничто не кончится сейчас,

что пройдёт по мокрой глине кошка,

лапы отрясая на ходу.

И повиснет солнечная крошка

в навсегда увиденном саду.

* * *

По большой - от моря и до моря,

по земле немереных кровей

ходит горе, плясом пляшет горе

и зовёт любимых сыновей.

Будет срок подсчитывать обиды,

воздавать, кому не воздают.

Но ещё не скоро инвалиды

по вагонам песни допоют.

Мёртвым - слава. Вспомним и заплачем.

А живые - выжил, так живи.

Мы вам по три пенсии назначим,

ветераны спаса-на-крови!

Завтра - всё, чего б ни захотели!

Нынче - счёт не ранам, а трудам.

И поют сапожные артели

по российским малым городам.

И летит - от моря и до моря,

упадает, ломит напролом

птица-память, клича птицу-горе…

И меня касается крылом.

* * *

Низкое солнце садится.

Долгие тени дрожат.

Может, ещё пригодится,

как эти тени лежат?

Может, в другом измеренье

снова уколет укол…

И померещится зренью:

солнце, теней частокол.

Женщина, тихое чудо,

смотрит на пойму, лучась.

Сорок созвездий отсюда.

Тысячи лет до сейчас.

Счастье, надежда, удача.

Кто-то на миг обомрёт.

Глянет, без повода плача.

Жаркие щёки утрёт.

* * *

Все мои дожди отморосили.

Все ветра споткнулись на бегу.

Я умею только о России.

Ничего другого не могу.

Что имел - того не захотела.

Что хотел - того не отдала.

По двору соломой пролетела.

На бугре рябиной отцвела.

Расстояний медленная мука.

Утешенья тёплая рука.

Расставанье. Родина. Разлука.

Далека ты, мати, далека.

Из новых стихов

Я б хотел бродить по свету,

где придётся ночевать.

Образцовую анкету

пункт за пунктом забывать.

Я хотел бы не бояться

вертухаев и вождей,

заграничных провокаций,

неулыбчивых людей.

Я хотел бы стать богатым -

хоть немного, хоть чуть-чуть,

не считать долги-зарплаты

и слегка передохнуть.

Я б хотел спросить у Бога,

где всё это получу.

Я ведь, в сущности, немного

к скромной пенсии хочу.