Текст: Арсений Замостьянов, заместитель главного редактора журнала «Историк»

Фото: Портрет Ивана Котляревского работы неизвестного автора/ru.wikipedia.org

Пожалуй, он и рассчитывал на подобную реакцию. Иван Петрович Котляревский никогда не чурался шуток и считал своей отдушиной бурлеск глубокого погружения. Ни больше и ни меньше.

Из козацких старшин

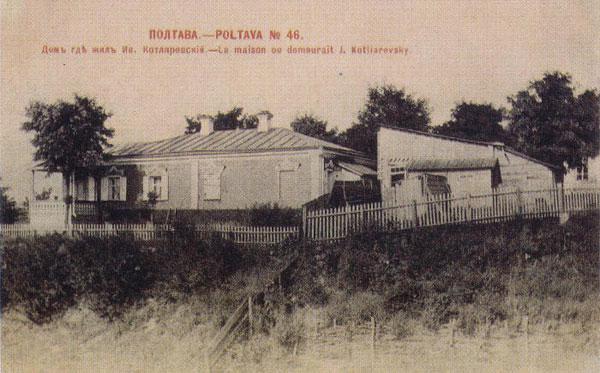

Родился он в Полтаве, в самом малороссийском городе, в благородной семье с боевым козацким прошлым и скромным доходом. Его отец служил мелким столоначальником в полтавском магистрате. Должность совсем не героическая и не романтическая. Учился будущий поэт, в соответствии со вкусами богобоязненного старшего поколения, в Полтавской духовной семинарии. Среди его предков были и священнослужители, но по церковной линии Иван Петрович не пошёл. В юности служил в канцеляриях, был домашним учителем в богатых помещичьих семьях.

В то время всевластным хозяином Малороссии был Пётр Румянцев – граф Задунайский, фельдмаршал, знаменитый полководец, который предпочитал петербургской суете тихую украинскую ночь и свои причудливые усадебки. Во времена Румянцева молодые потомки козацких старшин охотно шли служить по дипломатической, а особенно – по военной части.

Многие из них стали в Российской империи фигурами первостепенными. Поступил в кадеты и Котляревский. Через несколько лет началась очередная русско-турецкая война. Поручик (а затем – штабс-капитан) Котляревский стал адъютантом генерала от кавалерии барона Казимира фон Мейендорфа. Боевые действия шли на Дунае, в районе Бандер и Измаила.

Командиры с успехом использовали таланты поручика: он занимался агитацией запорожских казаков и крымских татар, воевавших на турецкой стороне.

Во время сражений и переправ «задунайские» казаки кричали ему: «Переходи к нам, батька, будешь нашим атаманом!» Но он делал всё, чтобы они возвращались под власть императора Всероссийского. За все эти подвиги Котляревский был удостоен ордена Святой Анны 3-й степени и получил повышение по службе. Он отличился и при взятии Измаила. Это, конечно, был не тот знаменитый штурм, который в 1790 году предпринял Александр Суворов. В суворовские времена Измаил славился неприступными укреплениями, и защищала крепость целая армия. Через 17 лет под Измаилом всё было скромнее. Но ходить под пулями пришлось и Котляревскому.

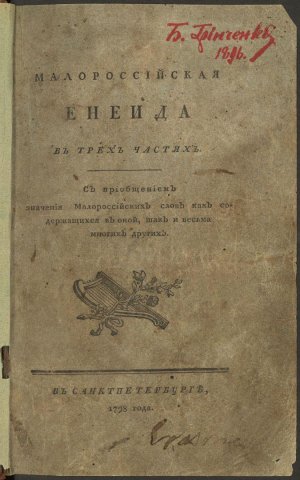

В офицерах, для развлечения товарищей, он и начал слагать «перецыганенную «Энеиду».

Позаимствовал сюжет у Вергилия, но поместил его героев в малороссийский пейзаж и насытил повествование местными просторечиями и фривольными эпизодами.

Получилось занимательно и разнузданно. Котляревскому без натуги удалось оседлать поэтическую речь.

Продолжатель Вергилия

Надолго в армии Котляревский не задержался. К тому времени главным его увлечением стала литература. Он вышел в отставку капитаном с правом ношения мундира и первым делом написал «Записки о первых действиях русских войск в турецкую войну 1806 года» - весьма красочные и полезные для историков. За организацию ополчения в 1812 году его в последний раз повысили в звании: поэт стал майором.

Был Котляревский и попечителем полтавских богоугодных заведений – должность, в нашем восприятии гоголевская, комедийная, но он ничем не походил на Землянику из «Ревизора». Укротитель Энея принимал искреннее участие в делах многочисленных просителей, всем стремился помочь, отчего нередко запутывался в делах.

Но самую громкую славу ему принесла, конечно, озорная «Энеида», которую знали близко к тексту даже офицеры, чуждые чтению.

Некоторые куски этого козацкого эпоса нельзя было декламировать при дамах.

А он дописывал и редактировал свою поэму много лет.

Такие шутки со времен классицизма не были редкостью. Каноны того времени были слишком строги – и литература нуждалась в бурлескной разрядке. «Никто из древних поэтов не был так часто травестирован, как бедный Виргилий. Француз Скаррон, англичанин Коттон и немец Блумауер, хотели на счет его забавлять публику, и в самом деле забавляли», – заметил еще в XVIII веке Николай Карамзин. Он относил свое рассуждение к поэме Николая Осипова (её последние песни сочинил Александр Котельницкий), выходившей с 1791 года. На нее и ориентировался Котляревский, почти дословно повторяя текст Осипова:

Эней был удалой детина

И самый хватский молодец;

Герои все пред ним скотина

Душил их так, как волк овец.

Но после свального как бою

Сожгли обманом греки Трою,

Он, взяв котомку, ну бежать;

Бродягой принужден скитаться,

Как нищий, по миру шататься,

От бабьей злости пропадать.

Сравним с известным зачином поэмы Котляревского:

Еней був парубок моторний

І хлопець хоть куди козак,

Удавсь на всеє зле проворний,

Завзятійший од всіх бурлак.

И так далее. Но осиповская «Вергилиева Энеида, вывороченная наизнанку», давно забыта, а Котляревский стал основателем литературной традиции:

до него «малороссийское наречие» не могло похвастать столь популярными сочинениями.

Ещё современники отмечали живучесть шуток Котляревского. «Из всех предыдущих Энеид, Язонов и Прозерпин навыворот уцелела только малороссийская пародия «Энеиды» И. П. Котляревского потому, что автор её умел приправить свою поэму малороссийской солью и живо вывести в ней, вместо троянцев, карфагенян и латинян, земляков своих малороссиян с их домашним бытом, привычками и поговорками», - писал критик Орест Сомов в «Обзоре российской словесности за 1828 год».

Котляревский добавил к Вергилию гомеровского смеха, которого, пожалуй, не хватало римскому мэтру:

Юнона, злая сучья дочка,

Раскудахталась, как квочка, —

Энея не любила — страх;

Давно уже она хотела,

Чтоб его душка полетела

К чертям, и дух его не пах.

Представляете, как славно смеялись над этими строками офицеры в походе, у костра?

C этой гротескной поэмы, по существу, началась история украинской литературы.

Правда, полностью её опубликовали только после смерти автора, в 1842 году.

По сюжету у Котляревского всё, как у Вергилия. Только фактура – не из времен Троянской войны, а из Малороссии XVIII века, в смеховом кабацком духе. Советская литературная критика находила в бурлескном эпосе Котляревского «сочувствие к судьбам простого народа». Это, пожалуй, натяжка. Но знание народной речи, быта и простецкого юмора поэт, несомненно, выказал.

«Энеиду» знал наизусть Тарас Шевченко. Он восхищался стихами Котляревского и, хотя не подражал ему и даже считал его стилизацию простонародной речи не слишком точной, многое почерпнул у шутника-просветителя. Не забывали Котляревского и в России.

Его знали современники, его «учитывали» в советское время.

И. Бражнин полностью перевёл юмористический эпос Котляревского на русский язык. Существуют и другие переводы.

Театральный сюжет

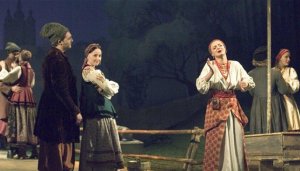

Но Котляревский славен не только «Энеидой». Его обоснованно считают основоположником украинской драматургии. Несколько лет он возглавлял полтавский театр – и это было время первого расцвета малороссийской сцены. Водевили Котляревского «Наталка Полтавка» и «Москаль-варивник» («Солдат-чародей») до нашего времени не сходят со сцены. Это первоклассные водевили. Наталка борется за любовь, её хотят выдать за старого и богатого… Сюжет расхожий, но Котляревский развернул его азартно и остроумно.

А его самая весомая заслуга перед русским театром – Михаил Щепкин.

Котляревский приметил талантливого крепостного актёра и способствовал его выкупу из зависимости. Будущая звезда московского Малого театра, Щепкин блистал в Полтаве в комедиях Котляревского.

Малороссийская речь зазвучала со сцены, украинские песни зазвучали не только на крестьянских гуляньях, но и в дворянских салонах. Во многом в этом заслуга нашего автора.

Невозможно представить себе историю украинской литературы без Котляревского. Он был первым. Первым обратил внимание на малороссийский говор – и в шутку, и всерьез. А самое главное, первым привлек к этому говору читателей, слушателей и театралов.

Умер поэт в 1838 году во славе первого малороссийского поэта, признанного и в верхах, и среди читателей. Гроб утопал в еловых ветках. Некролог и в комментариях не нуждается: «Вся Украина с благодарностью будет помнить Котляревского. Каждый украинец в глубине души вздохнет о нём. Драгоценное имя творца "Энеиды" сохранится надолго в памяти народной, подобно звуку родной песни, подобно пересказам незабываемой старины».

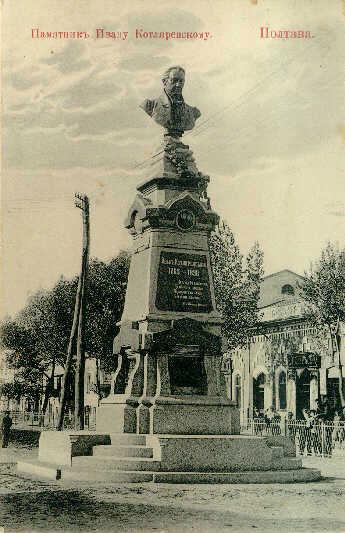

Почти всю жизнь он провёл на малой родине, в Полтаве – и неудивительно, что в 1903 году в городе открыли памятник Котляревскому. Вполне внушительный бюст на красивой постаменте – работа скульптора Леонида Позена. Памятников в Российской империи было немного – и открытие этого бюста стало событием. Котляревский и сегодня остается символом полтавского театра. И его комедии не прокисли.

Но радикальные украинские националисты, стремившиеся разорвать связь, которая пролегла между двумя ветвями древнерусской народности, Котляревского не принимали.

Для них он слыл имперцем. Один из таких неистовых ревнителей в 1920-е годы писал: «Бесконечную и подлую лесть русскому оружию воспевали все тогдашние поэты и писатели – Котляревский, Квитка, Гребенка, Артемовский, Чужбинский, Бодянский, Максимович, Корсун, не говоря уже о второстепенных писателях». Вот такой строгий суд.

Котляревский и впрямь оставался подданным Российской империи и не помышлял о «самостийности». Но есть у самостийников и другой упрек к Котляревскому: из-за него малороссийское наречие несколько десятилетий воспринималось как нечто низкое, вульгарное, пригодное только для грубой потехи.

Критики даже выдвинули уничижительный термин «котляревщина». Но это – до того, как в советском каноне Котляревский был признан классиком.

В ХХ веке, даже в самые пуританские времена широко издававшаяся «Энеида» Котляревского привлекала школьников и студентов пикантными сюжетами и смачными ругательствами. Такого у нас в официальном обиходе было маловато. А вообще-то комическая бурлескная поэма – жанр сложнейший, мало кому он давался. А Котляревский на бивуаках создал веселые побасенки, слегка загримированные под эпос. Его до сих пор читают, цитируют – и посмеиваются. Значит, поэт не умер.