Текст: Андрей Цунский

Стоит упомянуть его имя, и большинству людей сразу вспоминаются осторожные рассказы учительниц литературы (многие из которых сами не знали, о чем толкуют) о хулиганских похождениях юного Маяковского, желтых кофтах, разрисованных лицах. Большинство выпускниц педвузов знали только то, что Давид Бурлюк зачем-то до крика разодрал себе глаз и куда-то через него полез. Понимали они в его работе не просто «еще меньше»: часто понимание чего-то обширнее советской школьной программы имело отрицательные значения. Лучше не стало и в наше время.

Так что удивляться не стоит: когда звучит фамилия «Бурлюк», современным школьникам не вспоминается ничего. Проверено. ЕГЭ и любовь к литературе... обнажим головы, потупим взгляды, бросим по горсти галочек в разлинованную на вопросы и варианты ответов могилу детского воображения.

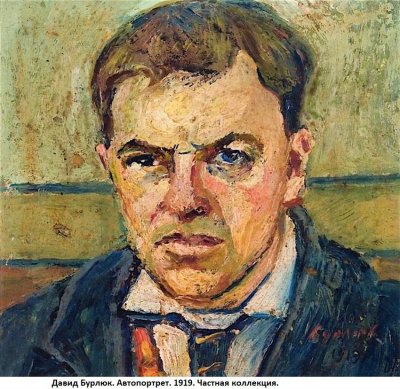

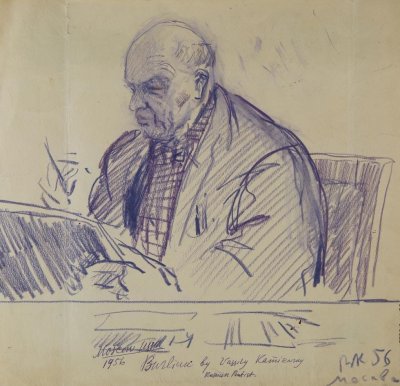

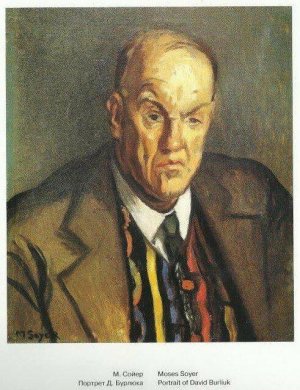

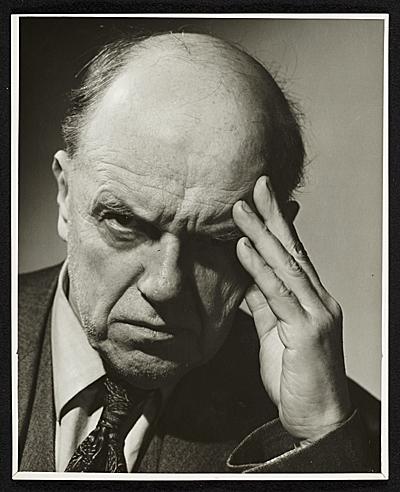

Итак – Давид Бурлюк. Обойдемся без дурацких эпитетов и определений. Просто рассмотрим поближе эту фигуру.

Человек-глагол

Великий режиссер, один из преобразователей европейского театра и несомненная гордость театра русского Н. Н. Евреинов писал: «Одно время выражение «бурлюкать» было принято в наших художественных кругах как terminus technicus». Бенедикт Лившиц упоминает «ряд производных речений: бурлюкать, бурлюканье, бурлючье и т. д.», и откровенно говорит: «Бурлючий кулак, вскормленный соками древней Гилеи, представлялся мне наиболее подходящим оружием для сокрушения несокрушимых твердынь». Алексей Крученых восхищается: «Большой, бурный Бурлюк врывается в мир и утверждается в нем своей физической полновесностью. Он широк и жаден. Ему всё надо узнать, всё захватить, всё слопать».

Что же означает слово «Бурлюк» в литературе и в жизни? И какая это часть речи? Кроме глагола, конечно.

Глаз (Нет глаза), или Опыт существительного

В детстве из игрушечной пушки младший брат, глаз – об этом много понаписано. Не отвлекаемся.

В литературе физический недостаток – слабое место, а не повод для сострадания. Вспомним Пушкина:

- «Крив был Гнедич, поэт, преложитель слепого Гомера.

- Боком одним с образцом схож и его перевод».

Пушкин оставил эту эпиграмму в своих черновиках, он был как раз человек совсем незлой. Но ведь дергал какой-то бес за бакенбарды: «А ну-ка, врежь ему! Намалюй кривому бланш под разбитой форточкой!»

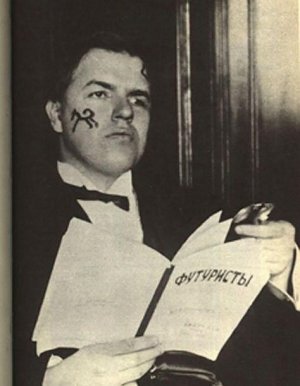

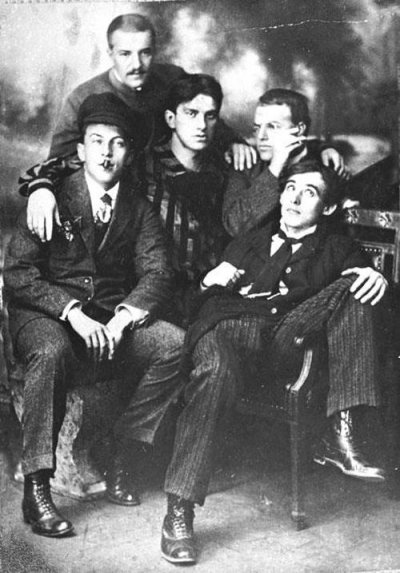

Век двадцатый начисто лишен сантиментов. (Впрочем, скоро этот тезис мы опровергнем.) Итак, Маяковский – Бурлюк, первая встреча. «...В училище появляется мешковатый короткопалый человек в сюртуке. Он ходит напевая, заносчиво посматривая на всех через старинную лорнетку одним глазом – другой у него вставной.

Вид у него независимый и наглый. Маяковский начинает задирать его. Они сталкиваются в коридоре училища.

– Что вы выпятили на меня ваши рачьи глазки? – сердится Маяковский. – Я вот вывинчу из вас ваше вставное буркало!

– Не буркало, а бурлюкало, – невозмутимо отвечает тот. – Научитесь сперва говорить, молодой человек!» (Лев Кассиль «Маяковский сам»).

Высшая степень примата духа над плотью. Как не зауважать?

А вот Крученых:

«Попробуйте, читатель, день-другой пожить с одним только глазом. Закройте его хотя бы повязкой. Тогда половина мира станет для вас теневой. Вам будет казаться, что там что-то неладно. Предметы, со стороны пустой глазной орбиты неясно различимые, покажутся угрожающими и неспокойными. Вы будете ждать нападения, начнёте озираться, всё станет для вас подозрительным, неустойчивым. Мир окажется сдвинутым — настоящая футур-картина». (А. Крученых, «К истории русского футуризма», «Сатир одноглазый»).

Мало того, что великолепно обыграл физическую особенность друга (какой уж это теперь недостаток?! Фирменный стиль!). По тексту понятно – он сам это пробовал, не знаю, «день ли другой», но пробовал!

А вот и снова Бенедикт Лившиц, из книги «Полутораглазый стрелец»: «Владимир между тем уже выколол мне левый глаз и для большей выразительности вставил его в ухо. Я бесстрастно выжидаю дальнейшего течения событий: гадать об уготованной мне участи было бы бесцельным занятием.

- Канон сдвинутой конструкции! - весело провозглашает Давид.

Это говорится из чистого удовольствия произнести вслух свежую формулу: всем троим совершенно ясно, ради чего пишется пейзаж с нескольких точек зрения и зачем на портрете мой глаз отъехал в сторону на целый вершок. То, что у Греко и Сезанна было следствием органического порока, становится теперь методом. Необходимо затруднить восприятие, оторвать его от привычного рефлекса, отказаться от традиционной, Возрождением навязанной перспективы, от условных ракурсов, бельмом застилающих наш взор».

- Словом,

- как в гибель дредноута

- от душащих спазм

- бросаются в разинутый люк —

- сквозь свой

- до крика разодранный глаз

- лез, обезумев, Бурлюк.

Лучше не скажешь. И правда, чтобы стрелок попал в цель... ну, вы поняли эту не слишком свежую мысль.

Краткая вставка о сентиментальности

- Почти окровавив исслезенные веки,

- вылез,

- встал,

- пошел

- и с нежностью, неожиданной в жирном человеке,

- взял и сказал:

- «Хорошо!»

Бурлюк Маяковскому: «Да это вы сами, вы гениальный поэт!» и т.д. Оставим сальные сусальности любителям жанра. Никаких похвал: заставил поверить в себя и работать. Это секунда рождения поэта – может ли кто-то еще сказать точно: «Вот такого-то числа, во столько-то часов-минут я стал...»

- И эту секунду,

- бенгальскую

- громкую,

- я ни на что б не выменял,

- я ни на...

А сантимент тут все же, вполне возможно, коварно поприсутствовал. Впрочем – кому он помешал?

Спросите, откуда цитата – адски расхохочусь и скажу непременно гадость.

Метаморфозы без Овидия (хотя и с ним, вполне возможно)

Давид Бурлюк был не просто «футуристом», он был частью европейского искусства, стал вехой и в мировой культуре. Без сомнения, это был человек огромного читательского и зрительского опыта. Тем интереснее на примере его наследия прослеживать удивительные трансформации образов в эпоху, провозвестником которой он стал.

- Останется ли хаос лишь и масса

- Пустой золы? Иль результат конечный:

- Под грудой пепла – зернышко алмаза,

- Залог твоей победы вековечной!..

(Иосиф Бродский, перевод стихотворения Циприана Норвида)

Этого Бурлюк точно не читал. Но вот что он мог читать:

- Coraz to z ciebie, jako z drzazgi smolnej,

- Wokoło lecą szmaty zapalone;

- Gorejąc nie wiesz, czy Stawasz się wolny,

- Czy to, co twoje, ma być zatracone?

- Czy popiół tylko zostanie i zamęt,

- Co idzie w przepaść z burzą? – czy zostanie

- Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament,

- Wiekuistego zwycięstwa zaranie…

Образ в стихотворении Бурлюка «Наездница», единение алмаза и смерти – скорее всего, навеяны именно Норвидом (позднее это стихотворение даст название великому фильму Анджея Вайды «Пепел и алмаз»). А у Бурлюка образ меняет пол, и превращается из философски грустящего лирического героя в стремительную наездницу, над телом которой склонился конь:

- Пылают светозарно маки

- Над блеском распростёртых глаз

- Чьи упоительные знаки

- Как поколебленный алмаз.

В советской школе, как пример полного отсутствия в рядах футуристов дисциплины и порядка, приводились эти единственные строки Бурлюка:

- Каждый молод молод молод

- В животе чертовский голод

- Все что встретим на пути

- Может в пищу нам идти.

Несколько десятилетий они ничего, кроме тоски в подростковых умах, не пробуждали. Однако европейская культура была в какой-то момент почти едина, и культура русская была ее неотъемлемой частью, не могла существовать вне европейского контекста. Насильственное удержание ее в изоляции в конце концов размылось куда раньше анонсирования гласностей и перестроек... К нам потихоньку пробрались пьесы Бертольда Брехта, а с ними музыка Курта Вайля, и это все резонирует и удесятеряет силу с голосом Джима Моррисона:

- Well, show me the way

- To the next whisky bar (little girl, dollar etc.)

- Oh, do not ask why

- Oh, do not ask why

- For if we do not find

- The next whisky bar

- I tell you we must die

- I tell you we must die

- I tell you

- I tell you

- I tell you we must die.

- (The Doors — Alabama song)

«Истинное художественное произведение можно сравнить с аккумулятором, от которого исходит энергия электрических внушений. В каждом произведении отмечено, как в театральном действии, определенное часов количество для любования и разглядывания его. Многие произведения вмещают в себя запасы эстет-энергии на долгие сроки», — так полагал наш сегодняшний герой.

Прилагательное «Бурлюк»

Говорим «Бурлюк», подразумеваем «футуризм» – энд вайси верса (противоположным, если без латыни, образом). Но слово «футуризм» запатентовано совсем не Бурлюком. С 20 февраля 1909 года «cи в кружочке» на него принадлежит Филиппо Маринетти. Однако Бурлюк взял его и выпустил в российскую действительность, которая периодически все же продирает опухшие от дремы глаза и... другая история.

Кто из футуристов славен в живописи? Бурлюк – хороший художник. Очень трудолюбивый – по его собственному утверждению, написал более 20 тысяч картин. И не какой-то халтуры. Но по правилам игры Боба Дилана и Тома Петти, Бурлюк – «not Wilbury». (Дословно "wilbury" переводится как ошибка, ляп. В свою очередь, The Traveling Wilburys – супергруппа, участниками которой являлись Джордж Харрисон, Боб Дилан, Том Петти, Рой Орбисон и Джефф Линн. «Уилбери» было у них сленговым словечком. Говоря об ошибках записи, возникших из-за неисправного оборудования, Харрисон в шутку заметил как-то: «Мы похороним их в миксе...» – Прим. ГЛ.) Настоящие Уилбери от футуризма в изобразительном искусстве – Ларионов, Экстер, Малевич, Гончарова...

«Он художник — какой хотите! Если вам нужен реалист, то Бурлюк реалист... Вам нужен импрессионист: извольте, Бурлюк покажет вам десятки своих пленэров. Вам нужен неоимпрессионист — и таких полотен вы найдете у Бурлюка дюжины. Вам нужен кубист, футурист, стилизатор — сколько угодно, — и таких сотни. Которые же настоящие? Кто это знает! Знает ли это сам Бурлюк?» — так пишет Алексей Крученых.

В поэзии – даже Маяковского заслоняет огромная тень от тщедушного тела и великого наследия Предземшара Велимира Хлебникова. А есть ведь еще и Крученых, и Лившиц, и Каменский, и «Асеев Колька», да мало ли... Бурлюк так и не нашел своего стиля. «В качестве поэта он тоже своеобразный универмаг», — не унимается все тот же Крученых.

В театре – Игорь Терентьев, из футуризма вырос великий Мейерхольд и... В общем, нет там Бурлюка.

В музыке – Аврамов, Мосолов, Матюшин, Лурье...

«...деятельность Бурлюка представляется мятущейся футуристической картиной, полной сдвигов, разрывов, безалаберных нагромождений. Он — и художник, и поэт, и издатель, и устроитель выставок...» Думаю, сами догадаетесь, какого Алексея слова.

Где же Бурлюк?

На этот вопрос искать ответа мы не будем. Но поставим его по-другому – а где были бы все эти великие люди, если бы не было Бурлюка?!

Они бы, безусловно, сказали свое слово в искусстве. Но столь громким оно получилось именно потому, что они прозвучали почти что хором.

И когда из хора вышли великие отдельные голоса – дирижировать стало некем. И Бурлюк уехал в Японию. На край света. К линии перемены дат. К еще одному волшебно появляющемуся дню.