Текст: Ольга Лапенкова

А вот вторые долгие годы бились над одной и той же загадкой, полагая, что целой жизни не хватит, чтобы решить хотя бы одну из вечных проблем (но попытаться всё-таки стоит). К этой категории относится А. Н. Островский, который оставил после себя более 40 пьес — и практически во всех разбирал тему денег, точнее, того, как их отсутствие портит неплохих, в сущности, людей. Но нельзя не упомянуть и И. А. Гончарова, который написал три внушительных романа — и во всех трёх главным героем сделал искреннего, открытого, тонко чувствующего человека, который ищет своё место в обществе, но находит всюду только одержимость деньгами и чинами, лицемерие и пустой выпендрёж:

- •в первом романе, «Обыкновенная история» (1847), центральный персонаж — Александр Фёдорович Адуев — уезжает из родной деревни, покидая маму, влюблённую в него девушку и лучшего друга, чтобы найти себя в Петербурге, но в итоге (на всякий случай — СПОЙЛЕР!) мама умирает, девушка выходит замуж за другого, построить отношения с другими девушками мешают обстоятельства, а друг оказывается не таким уж и приятным человеком; Адуев разочаровывается в своих идеалах и пытается «заткнуть» дыру в душе деньгами;

- •в последнем романе — «Обрыв» (1869) — Борис Павлович Райский кочует между столицей и провинцией, нигде не чувствуя себя уютно; будучи человеком искусства, наделённым множеством талантов, он много лет ищет родственную душу и дело, которому может посвятить всего себя, — но как в начале произведения «он ещё ничего не посеял, не пожал и не шёл ни по одной колее, по каким ходят приезжающие изнутри России», так и в конце он не удостаивается ни счастья, ни хотя бы самореализации.

Кто на новенького?

Обломов, в сравнении с другими гончаровскими героями, — фигура парадоксальная.

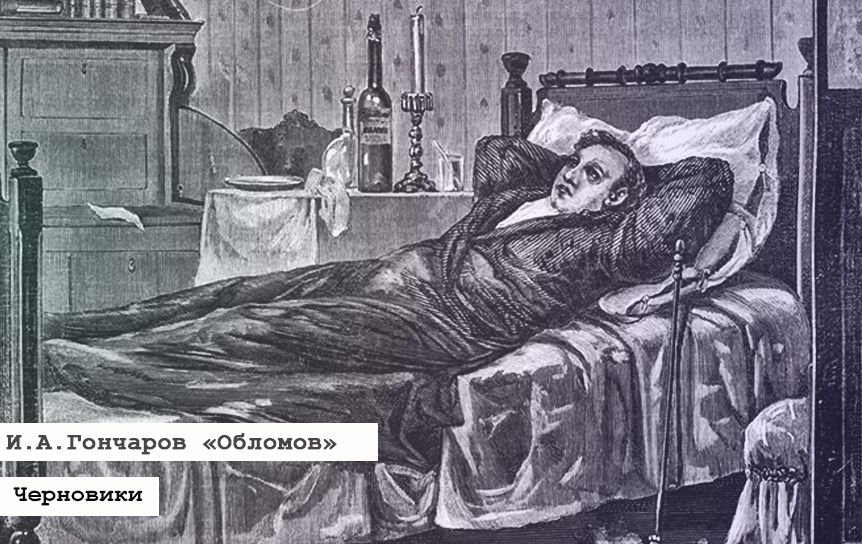

С одной стороны, он тоже не находит себя в этом безумном, безумном мире; ни наука, ни искусство, ни — тем более — карьера или домашнее хозяйство не становятся для него отдушиной. В начале романа мы видим его в самом пагубном состоянии, в котором только мог пребывать обеспеченный, образованный и ещё достаточно молодой дворянин в середине XIX века. Да, он не проигрался в карты, как Николай Ростов, или не попал в тюрьму, как Павел Иванович Чичиков во втором, так и не вышедшем, томе «Мёртвых душ». Но порой кажется, что лучше уж — настоящая, пульсирующая жизнь со всеми её взлётами и падениями, чем «день сурка»:

"Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни случайностью, как у того, кто устал, ни наслаждением, как у лентяя: это было его нормальным состоянием. Когда он был дома — а он был почти всегда дома, — он всё лежал, и всё постоянно в одной комнате, где мы его нашли, служившей ему спальней, кабинетом и приемной. У него было ещё три комнаты, но он редко туда заглядывал, утром разве, и то не всякий день..."

С другой стороны, попытавшись выбраться из этой житейской топи и поняв, что всякие там полёты — это для него всё-таки крутовато, снова погрузившись в сон бездействия, Обломов стал... почти счастливым. И хотя у лучшего друга Обломова, Штольца, такое «счастье» вызывает только отвращение, сам герой рад. И только и делает, что нахваливает свою супругу — Агафью Матвеевну Пшеницыну, которая хоть и не споёт арию Casta diva, зато наготовит таких пирогов, что держите нас семеро!

Неоднозначность образа главного героя — с одной стороны, феноменальная лень, а с другой, его золотое сердце, нежность и искренность, которые он умудрился пронести через всю жизнь, — и стала, пожалуй, той причиной, по которой именно «Обломов» обеспечил своему автору бессмертие. Но таким добряком, как в итоговой версии, Илья Ильич был далеко не всегда.

В этой статье мы разберём три «родника», из которых черпал вдохновение Гончаров при работе над своим самым успешным романом, и в который раз порадуемся, что итоговая версия оказалась намного удачнее.

Родник первый: статьи В. Г. Белинского

В XXI веке профессия журнального критика отошла на второй, если не на третий, план: современным её аналогом (если говорить о востребованности) является, пожалуй, стезя блогера. Но в Российской империи, к сожалению или к счастью, интернета не существовало. Поэтому обозреватели были весьма популярны даже среди не самой интеллигентной, но хоть что-то да почитывающей публики. И одним из самых прославленных был, безусловно, Виссарион Григорьевич Белинский — «неистовый Виссарион», идеолог так называемой «натуральной школы». Он ратовал за то, чтобы литература освещала по-настоящему «реальные» проблемы, и чем мрачнее они и печальнее, тем лучше. Ведь надо же когда-нибудь их решать? А в этом как раз может помочь литература!

Направленность мыслей Белинского была, безусловно, правильная. Вот только на этом пути многие авторы «забирали» настолько круто, что из-под их пера не выходило ничего, кроме чернухи. Поэтому сначала Гончаров вдохновился воззрениями популярного критика — а потом, наоборот, позволил себе покритиковать их. В примечаниях к академической версии романа можно прочесть любопытную информацию — о том, как Гончаров понемногу обрабатывал будущую задумку, ориентируясь на отзывы критиков о его первом романе:

«Формирование замысла в определённой мере (по отношению к главному герою и двум его Обломовкам — деревенской и городской) могло быть связано со статьей В. Г. Белинского „Взгляд на русскую литературу 1847 г.“ в той её части, в которой критик полагал более „возможным“ для Александра Адуева [Главного героя „Обыкновенной истории“. — Прим. О. Л.] „заглохнуть в деревенской дичи апатии и лени...“ (Белинский. Т. VIII. С. 397), особенно если принять во внимание, что оба этих понятия (и „апатия“, и „лень“) в романе „Обломов“ носят ключевой, сюжетообразующий характер.

Несмотря на то что в сознании Гончарова уже давно существовало явление, получившее название „обломовщины“, редакция „Современника“ не получила объявленный на 1848 г. роман. В начале 1849 г. Гончаров передал Некрасову лишь большой фрагмент из романа с заглавием „Сон Обломова“ и с характерным подзаголовком: „Эпизод из неконченного романа“. Некрасов чрезвычайно высоко оценил этот „эпизод“, но отношения между ним и Гончаровым из-за непредставленного романа явно разладились. Позже Гончаров назовет „Сон Обломова“ „увертюрой всего романа“, ибо именно здесь был набросан главный мотив „обломовщины“».

Итак, попытавшись поначалу воплотить замысел, подсказанный Белинским, Гончаров быстро разочаровался. Настолько, что, очевидно, уничтожил черновики первой версии. И не успел сдать в журнал «Современник» роман, о печати которого он уже договорился. «Отрицательное направление до того охватило всё общество и литературу (начиная с Белинского и Гоголя), что и я поддался этому направлению и вместо серьёзной человеческой фигуры стал чертить частные типы, уловляя только уродливые и смешные стороны», — делился впоследствии Гончаров в письме одному из приятелей. Но Н. А. Некрасова (который уже давно рассчитал, сколько страниц будет в новом номере его журнала и во сколько обойдётся печать, а затем внезапно столкнулся со срывом сроков и, соответственно, с нехилыми типографскими издержками), это мало утешило.

В финальном тексте от первоначального «уродливого» замысла осталась только пародия. Это краткое содержание произведения, которое собирается опубликовать некто Пенкин. Называется этот опус «Любовь взяточника к падшей женщине»:

"— Я не могу вам сказать, кто автор: это ещё секрет.

— Что ж там такое?

— Обнаружен весь механизм нашего общественного движения, и всё в поэтических красках. Все пружины тронуты, все ступени общественной лестницы перебраны. Сюда, как на суд, созваны автором и слабый, но порочный вельможа, и целый рой обманывающих его взяточников, и все разряды падших женщин разобраны… француженки, немки, чухонки, и всё, всё… с поразительной, животрепещущей верностью… Я слышал отрывки — автор велик! В нём слышится то Дант, то Шекспир…

— Вон куда хватили! — в изумлении сказал Обломов привстав".

Оправившись от потрясения, Илья Ильич неприкрыто высказывает Пенкину всё, что думает.

"— Изобрази вора, падшую женщину, надутого глупца, да и человека тут же не забудь. Где же человечность-то? Вы одной головой хотите писать! — почти шипел Обломов. — Вы думаете, что для мысли не надо сердца? Нет, она оплодотворяется любовью. Протяните руку падшему человеку, чтоб поднять его, или горько плачьте над ним, если он гибнет, а не глумитесь. <...> Человека, человека давайте мне! — говорил Обломов. — Любите его…

— Любить ростовщика, ханжу, ворующего или тупоумного чиновника? <...> — горячился Пенкин. — Нет, их надо карать, извергнуть из гражданской среды, из общества…

— Извергнуть из гражданской среды! — вдруг заговорил вдохновенно Обломов, встав перед Пенкиным. — Это значит забыть, что в этом негодном сосуде присутствовало высшее начало, что он испорченный человек, но всё человек же, то есть вы сами. Извергнуть! А как вы извергнете из круга человечества, из лона природы, из милосердия Божия? — почти крикнул он с пылающими глазами.

— Вон куда хватили! — в свою очередь, с изумлением сказал Пенкин".

Очевидно, Гончаров и сам пытался написать о том, что таких, как Обломов, надо «извергунть из гражданской среды» — но потом понял, что они и сами прекрасно справляются с этой задачей. И пошёл по пути надежды и сострадания.

Родник второй: жизнь самого Гончарова

Вполне возможно, что Иван Александрович проникался к герою всё большей и большей любовью потому, что с каждой страницей милый лентяй становился всё сильнее похож на своего создателя. Неторопливый, спокойный, не любивший беготни и стремления заработать себе побольше ачивок, Гончаров заслужил у приятелей прозвище «Принц де Лень». Именно так обращалась к нему Е. М. Майкова, жена одного из друзей классика. Гончаров, впрочем, умел посмеяться над собой — и, когда к нему «приклеился» сомнительный никнейм, не столько обиделся, сколько умилился.

Прозвище это не теряло актуальности ещё и потому, что Гончаров работал над романами крайне медленно. Так, «Обломова» он писал аж двенадцать лет (Некрасову не стоило и надеяться). Правда, этот же самый принц де Лень умудрился отправиться аж в кругосветное плавание и написать два тома путевых заметок, но это уже другая история.

Родник третий: история Андрея Ивановича Тентетникова

Наконец, гончаровский Обломов имеет подозрительно много общего с Тентетниковым — одним из центральных персонажей второго тома произведения Н. В. Гоголя «Мёртвые души». Несмотря на то что Николай Васильевич сжёг неудачное, на свой вкус, творение, чуть ли не половина несостоявшейся книги сохранилась в виде черновиков, и по заметкам Гоголя сюжет и характеры восстанавливались довольно легко.

Андрей Иванович Тентетников, новый приятель Чичикова, представал перед читателем как способный, добрый, тонко чувствующий, но «похоронивший» самого себя человек, не нашедший смысла в жизни и применения своим талантам. Попробовав себя и в учёбе, и в службе, и в домашнем хозяйстве, Тентетников надел безразмерный халат (ничего не напоминает?) и посвятил свою жизнь праздношатанию по господскому дому.

Утверждать, что Тентетников является главным прототипом Обломова, было бы слишком смело — как минимум потому, что Гончаров начал работу над романом, когда отрывки второго тома «Мёртвых душ» ещё не были опубликованы (и прочитал их, когда работа уже кипела). И всё-таки Гоголь, думается, дружески похлопал бы Гончарова по плечу, прочитав ещё одну вышедшую из-под его пера обыкновенную историю.