Текст: Александр Рязанцев

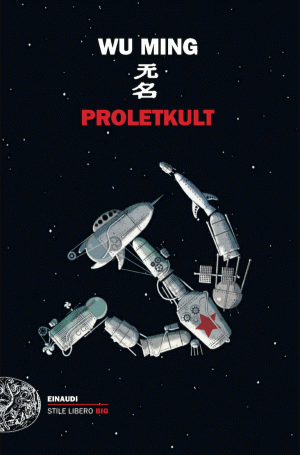

Wu Ming, Proletkult. — Torino, Einaudi, 2018. — 344 p.

Литературная мистификация давно перестала быть редкостью. Более того: она стала одним из ключевых приёмов современной европейской прозы. Авторы играют с идентичностью и создают целые миры не только в текстах, но и вокруг собственного имени. Такой приём известен ещё с начала XX века: так, португальский писатель, переводчик, лидер лиссабонского авангарда Фернандо Пессоа за свою жизнь использовал не меньше 136 имён — гетеронимов, для каждого из которых Пессоа придумывал стиль письма, отличный от его собственного, биографию, систему взглядов, даже внешность. Не менее известен хрестоматийный случай французского писателя Ромена Гари, дважды получившего Гонкуровскую премию (которую лауреат может получить только раз в жизни) — в первый раз как Ромен Гари, второй раз — как Эмиль Ажар. Нельзя не упомянуть и Бориса Виана, ставшего успешным коммерческим автором «от имени» американского чернокожего писателя Вернона Салливана.

В XXI веке литературные мистификации, связанные с использованием гетеронимов, продолжились: так, французский автор, подписывающийся «Антуан Володин», не просто пишет книги, а придумал сразу несколько вымышленных писателей, каждый — со своим голосом, стилем и биографией. Сам Володин называет свой метод «постэкзотизм» — в котором само понятие «писатель» размывается и множится; автор, по факту, начинает вести себя как блогер, придумывающий вымышленных персонажей для коротких видео-рилсов, только не в цифровом пространстве, а преимущественно на белых или жёлтых страницах в мягких обложках.

В итальянской литературе феномен литературной мистификации приобрёл особую форму благодаря Элене Ферранте — невероятно популярной писательнице, настоящего имени которой (или которого/которых) никто не знает. Несмотря на огромный успех её романов и нескончаемые попытки журналистов и исследователей раскрыть, кто стоит за этим псевдонимом, настоящая личность Ферранте остаётся неизвестной. Такая скрытность — не просто маркетинговый ход, а осознанный творческий приём, который меняет привычное восприятие автора как единственного создателя смыслов в литературном произведении.

Коллектив итальянских авторов, пишущих под коллективным псевдонимом Wu Ming — как раз тот самый случай. Сама идея, конечно, не нова — случай Козьмы Пруткова, «от имени» которого работали А.К. Толстой и его кузены — братья Жемчужниковы, известен ещё с середины XIX века. Однако Wu Ming — это не просто очередной пример коллективного псевдонима: здесь речь идёт о полном пересмотре самой идеи авторства. Образовавшись в 2000 году из «литературного крыла» более широкого проекта середины 90-х радикальных авангардистов Luther Blissett (это имя «позаимствовано» у реального английского футболиста Лутера Лойда Блиссетта — причем согласия его, по анархистским обычаям, никто не спрашивал), этот коллектив итальянских писателей сразу задал себе чёткую установку — выйти за пределы индивидуальности, сломать представление о писателе как публичной фигуре, и вместо этого работать как слаженный механизм, как музыкальная группа, где важен результат общего, коллективного усилия.

Символично, что название Wu Ming на китайском означает одновременно «анонимный» и «пять имён» — это слово-игра, в которой зашифрована не только структура коллектива, но и его философия. В разные годы в группу входили Роберто Буй (Wu Ming 1), Джованни Каттабрига (Wu Ming 2), Лука Ди Мео (Wu Ming 3), Федерико Гульельми (Wu Ming 4) и Риккардо Педрини (Wu Ming 5). Некоторые из них позже покинули проект, но принцип остался прежним: никакой медийности, никаких телешоу и фото на обложках — только тексты, за которыми стоит команда, а не конкретный человек. То есть речь идёт о намеренном обезличивании участников литературного процесса — в пользу общего качественного результата, который Wu Ming без стеснения называет «революционным».

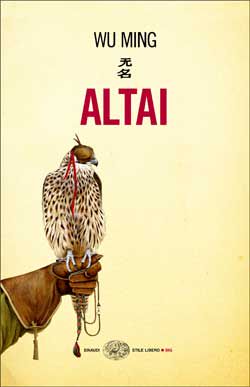

После ставшего европейским бестселлером романа «Q» (1999), выпущенного еще под именем «Лутер Блиссетт», коллектив последовательно развивал жанр политически ангажированного исторического и/или приключенческого романа. В 2002 году вышел «54» — роман о Европе, СССР и США после Второй мировой войны, о последствиях итальянского Сопротивления, о влиянии массовой культуры и поп-икон вроде Кэри Гранта на политику и повседневность. Важно отметить, что роман создавался в одно время с бомбардировками Белграда и был закончен через десять дней после 11 сентября — и война присутствует на его страницах как примета любого времени. В 2007 году появляется «Manituana», масштабное полотно о XVIII веке, Американской революции и судьбе индейского сопротивления. Затем выходит книга с интересным для русскоязычного читателя заглавием «Altai» (2009), продолжение «Q», написанное как своего рода коллективная терапия после ухода одного из участников коллектива, и представляет собой возвращение в знакомый мир, но уже с другой оптикой и более серьёзным, зрелым взглядом.

Кроме коллективных романов, каждый из Wu Ming написал и сольные книги: «New Thing» о джазе, нью-йоркском андеграунде и последних днях легендарного саксофониста Джона Колтрэйна (Wu Ming 1), «Guerra agli umani» («Война людям») — гротескную сатиру на тех, кто мечтает сбежать от цивилизации с местом действия в итальянских Апеннинах и отсылками на «Уолдена, или Жизнь в лесу» Генри Дэвида Торо (Wu Ming 2), «Stella del mattino» («Утренняя звезда») — о Т. Э. Лоуренсе, Дж. Р. Р. Толкине, К.С. Льюисе и Роберте Грейвзе в 1919 году (Wu Ming 4), а также «Havana Glam» и «Free Karma Food» — антиутопии с сильным музыкальным подтекстом авторства Wu Ming 5. В «Havana Glam» действие происходит в альтернативных 1970-х, где Дэвид Боуи оказывается не поп-идолом, а революционером-марксистом, переживающим не «берлинский», а «кубинский» период. Этот поворот вызывает хаос в Гаване: местные спецслужбы подозревают, что за образом знаменитого рокера скрывается иностранный агент. «Free Karma Food» переносит читателя в постапокалиптическое будущее, где крупный рогатый скот полностью уничтожен глобальной пандемией, известной как «Великий Мор».

Ознакомившись с тематикой основных произведений Wu Ming, можно отметить их безусловный интерес к истории, умение работать с фактологией и хорошо понимать исторические тенденции для того, чтобы набраться смелости пофантазировать: «а что, если…?»

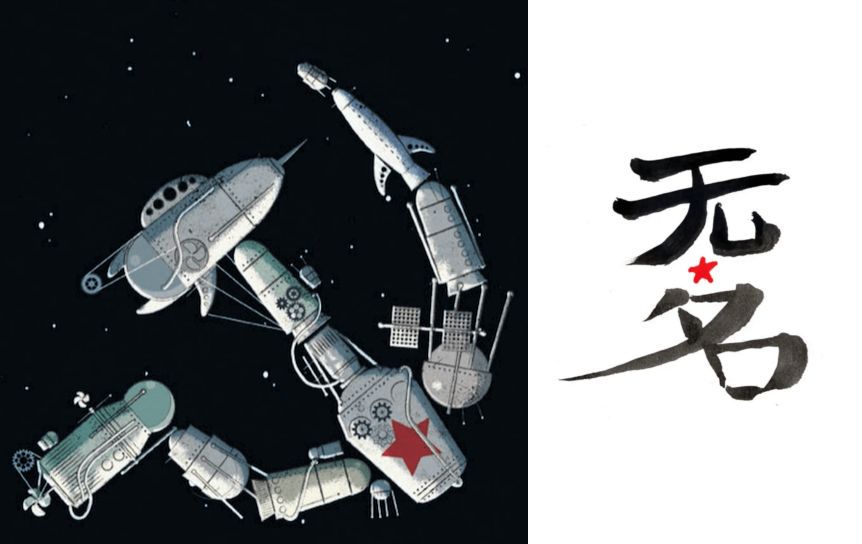

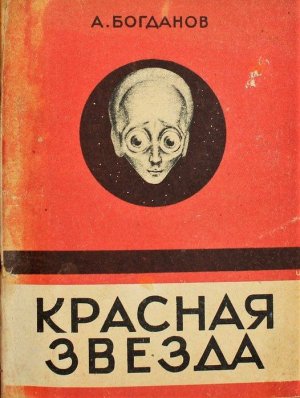

Этот роман, опубликованный Wu Ming в 2018 году, вызывает у нас особый интерес — всё-таки он посвящён не только близкой авторскому коллективу социалистической идеологии, но и советскому социализму как таковому. Действие романа происходит в 1927 году, и в качестве главного героя выступает Александр Александрович Богданов — реальный советский революционер, учёный и писатель-фантаст, написавший знаковый для своего времени роман «Красная звезда» про Марс и создавший идеологию Пролетарских культурно-просветительных организаций (Пролеткульта) — преимущественно литературных кружков и клубов на базе пролетарских организаций, занимавшихся художественной самодеятельностью под контролем Наркомата просвещения. По сути, Богданов защищал идею пролетарской (и при этом отнюдь не массовой) культуры, существующей вопреки буржуазной и отражавшей коллективизм, механизацию труда и героику классовой борьбы. Кроме того, Богданов подчёркивал важность литературы, о чём, увы, часто забывают в день сегодняшний. По его мысли, так же, как наука систематизирует знания, искусство должно структурировать чувства и направлять волю.

Богданов был одновременно человеком науки и искусства — и его вера в возможность изменить мир, чувство поистине фантастическое сегодня, возможно, прошла сквозь годы и вдохновила Wu Ming на то, чтобы авторы выбрали Богданова в качестве главного героя романа про Советскую Россию. Причём это «поздний» Богданов, который воспринимает окружающую его реальность как нечто всё более отдаляющееся от идеалов социализма, будто бы перешедшее в область научной фантастики. Не случайно в его собственном фантастическом романе социализм успешно построен — на Марсе.

На страницах же итальянского романа Александр Богданов, уставший от политики, идеологических споров о марксизме, литературы, работает в первом в мире Институте переливания крови, полностью посвящая себя медицине (это тоже исторический факт!) — и однажды встречает Денни, странную девушку, утверждающую, что она дочь старого товарища Богданова по революционной борьбе, Леонида Волоха, и при этом прилетела на Землю с другой планеты. Да, она прибыла из того самого космоса, о котором рассказывал Богданову смущённый Волох, сам не уверенный, было ли это на самом деле или же все его воспоминания — последствия черепно-мозговой травмы. Самое интересное, что рассказ Волоха вдохновил Александра Богданова на написание «Красной звезды» — и теперь оказывается, что, возможно, мир коммунистической космической цивилизации, придуманный Богдановым, реален.

В этом столкновении с живым мифом, с возвращением собственных вымышленных образов, Богданов оказывается вынужден вновь прожить — а значит, и переосмыслить — свою биографию: революционные годы, философские споры с Лениным, отстранение от политики, добровольное изгнание в сферу медицины, где он искал новый путь к коллективной общности через переливание крови. Эта благородная идея, увы, приведёт реального Богданова к смерти — он погибнет в 1928 году при неудачном эксперименте.

Однако действие романа «Proletkult» происходит ещё в 1927 году, за год до смерти Богданова. Появление Денни разрушает замкнутость его мира. Начинается поиск — в том числе буквальный — Волоха, который на деле, конечно, оборачивается попыткой добраться до тех оснований, на которых строилась вера в социализм. Богданов снова встречается с теми, кто остался в живых, с теми, кто отказался, предал, смирился — или, наоборот, до сих пор продолжает бороться, несмотря на общее разочарование в происходящих вокруг событиях. Путешествие Богданова становится не столько ностальгией по ушедшей эпохе, сколько поиском смысла бытия — что приводит как к радости открытия, так и к сомнениям — а вдруг это открытие разрушит мир, в который так верит Богданов:

Ощущением разочарования от несоответствия фантазии и реальности даже в ситуации, когда фантазия внезапно становится реальностью (появление Денни), пропитана вся книга. В этом чувствуется трагизм — невозможно придумать утопию даже в фантастическом романе, ведь он тесно связан с реальными историческими фактами, связанными определённой логикой. Идеальный мир не построишь даже в романе, потому что фантазия, как ни парадоксально, не освобождает от истории — она лишь освещает её с другого ракурса. Даже вымышленный персонаж тянет за собой реальное прошлое, чужие травмы, неразрешённые конфликты. И потому в этом романе невозможно спастись даже в выдумке: утопия, как и надежда, остается чем-то далёким, но возможным — увы, в далеко не самой близкой исторической перспективе.

Роман «Proletkult», написанный коллективом Wu Ming, — это больше чем художественное переосмысление эпохи раннего СССР. Авторы берутся за серьёзную задачу: не просто рассказать о культурной революции, но разобраться, как она была устроена — через какие институты работала, где давала сбои и в чём заключалась её логика. Хотя внешне книга может напоминать фантастику или альтернативную историю, её главный интерес — вовсе не в выдуманных сценариях, а в том, чтобы восстановить реальные, но подзабытые эпизоды советской действительности: идеи Пролеткульта, споры о роли искусства и судьбы людей, вовлечённых в этот огромный культурный эксперимент. И напомнить — такой эксперимент возможен. И его можно повторить в новое время — вдруг оно уже пришло?