Текст: Ольга Лапенкова

На протяжении всего учебного года мы копались в черновиках классиков, изумляясь, как они выдержали муки творчества и не сошли с ума. Чего стоит только история создания «Евгения Онегина», которой мы посвятили целых две статьи. Или 4 700 страниц рукописей, которые остались у Л. Н. Толстого после работы над «Войной и миром».

Но и это – ещё не самый низ айсберга, а только серединка. Практически у всех авторов есть повести, романы, поэмы, пьесы, которые они писали-писали, да так и не дописали. Кто-то разочаровался в собственной задумке, кто-то просто отвлёкся на замыслы поинтереснее, а кто-то, может, и завершил бы начатое, но ушёл из жизни. Мы предлагаем узнать побольше о таких «половинчатых» книгах и подумать-погадать, чем там всё могло закончиться.

А. С. Пушкин. «Арап Петра Великого»

Александр Сергеевич Пушкин погиб на дуэли, когда ему было всего 37 лет. Поэтому неудивительно, что он оставил после себя целый ворох неоконченных произведений на любой вкус и цвет. Мы уже говорили про задуманную Пушкиным «Историю села Горюхина» – насмешливую «летопись», в которой должна была во всей красе, с интригами и сенсациями, развернуться история одного-единственного (но зато какого!) богом забытого местечка. Но Пушкин довольно быстро потерял интерес к этой задумке, а клочки неоконченной работы использовал в предисловии к «Повестям Белкина». Впрочем, замысел не пропал даром: спустя несколько десятилетий его подхватил М. Е. Салтыков-Щедрин, создавший «Историю одного города».

Ещё одно пушкинское произведение, которому так и не суждено было обрести развязку, – исторический роман «Арап Петра Великого». В этой работе Пушкин собирался в художественной форме рассказать о своём предке – Абраме Петровиче Ганнибале. Биография у прадедушки великого писателя была поистине уникальная. Родившись в Африке – в богатой и влиятельной, по тамошним меркам, семье, – в семилетнем возрасте он был похищен Саввой Рагузинским – дипломатом, который не только выполнял важные государственные поручения, но и выискивал живые диковинки для Петра I.

Сейчас это кажется дикостью, но вплоть до XVIII века иметь придворного карлика, горбуна или чернокожего слугу считалось роскошью. Пётр I, впрочем, отнёсся к мальчику не просто как к живой игрушке. Он стал для мальчика крёстным отцом, а затем дал ему первоклассное образование, так что уже после смерти императора Абрам Ганнибал служил главным военным инженером русской армии.

Абрам Петрович был крайне, к р а й н е противоречивой личностью. С одной стороны, он славился недюжинным умом и харизмой, безупречно следовал негласным правилам, которые установились в высшем свете. А ещё он успел побывать на войне и в ссылке и на собственном опыте узнать, как непроста жизнь – и как крупно ему повезло.

Вот только с личной жизнью у Ганнибала были серьёзные проблемы. В 1731 году он женился на Евдокии Диопер – девушке из видной дворянской семьи. Евдокия умоляла родителей не выдавать её замуж за «арапа», тем более что у неё уже был возлюбленный, но отец не посмел отказать любимцу самого императора, пусть на тот момент уже и покойного. (Напомним, что в XVIII веке девушкам редко позволялось выбирать свою судьбу самостоятельно. Чаще всего этот выбор делали их родители.) Ганнибала же, по всей видимости, чувства избранницы вовсе не интересовали.

Предсказуемо, что ничем хорошим брак не закончился. Жизнь с нелюбимой Ганнибалу не понравилась, и он не придумал ничего лучше, чем подать на собственную супругу в суд. В итоге несчастная Евдокия провела 11 лет в тюрьме, куда её заточили за измену мужу (да, в XVIII веке это тоже было нормально), после чего постриглась в монахини. А Ганнибал, в нарушение всех законов Российской империи, женился во второй раз и произвёл на свет аж 11 детей, среди которых оказался и дедушка А. С. Пушкина.

Освещать эту мрачную историю во всех подробностях и позорить прадеда Пушкин, конечно, не собирался. Но образ таинственного «арапа» так и просился на страницы романа. Поэтому Александр Сергеевич, взяв за основу кое-какие факты из биографии прадеда, задумал сюжет, где всё заканчивается хорошо. Главный герой – Ибрагим Ганнибал (Пушкин использовал имя, которое его предок носил до крещения) – делал предложение Наталье Ржевской, дворянке, влюблённой в некоего Валериана, служившего в стрелецком полку.

Судя по черновикам, Валериан возвращался со службы в самый подходящий момент, спасал девушку от нежеланного брака, а Ибрагим Ганнибал – безо всяких эксцессов с судом и разводом – довольно спокойно это переживал и в итоге женился на той, кто его действительно любит. Однако Пушкин, очевидно, понимал, что это слишком сильное искажение действительности и писать такую «отсебятину» не стоит.

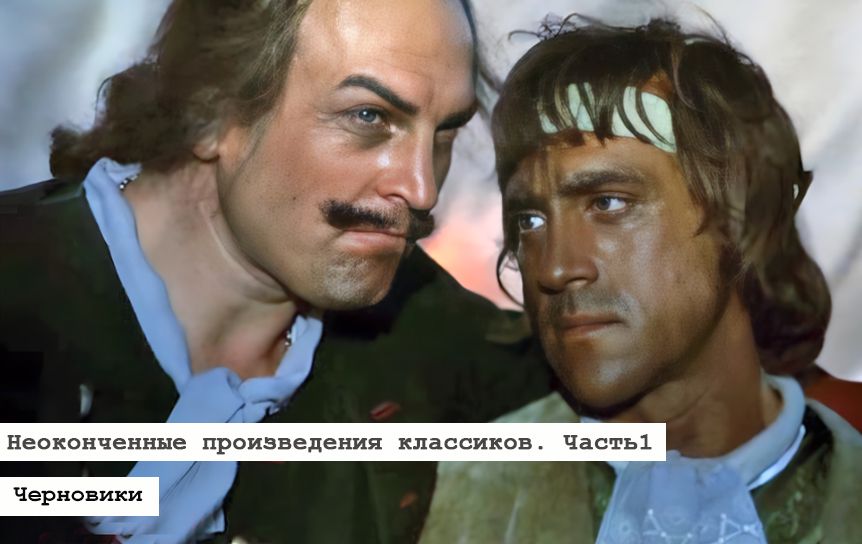

Любопытно, что в 1976 году режиссёр Александр Митта попытался по-своему закончить пушкинское произведение – и снял фильм «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил». В этой работе Ганнибал также делал предложение Наталье, а та какое-то время возмущалась, но потом всё-таки влюблялась в темнокожего красавца. Было бы славно, если так произошло и в действительности. Но увы…

М. Ю. Лермонтов «Вадим»

Михаил Юрьевич Лермонтов предпочитал не отставать от своего литературного кумира – А. С. Пушкина. Автор «Демона», «Мцыри» и «Героя нашего времени» не только переосмысливал пушкинские сюжеты, но и устраивал такие же выходки, как Александр Сергеевич. Лермонтов «крутил» скандальные романы со светскими дамами и участвовал в дуэлях, а ещё не стеснялся высказывать претензии к властям, за что (как и Пушкин) дважды побывал в ссылке. И конечно, он тоже оставил после себя энное количество неоконченных трудов, в частности – роман «Вадим».

Действие произведения разворачивается во времена Пугачёвского восстания, то есть в 1773–75 годах. Главный герой – уродливый горбун Вадим – влачит жалкое существование, целыми днями простаивая у стен монастыря и выпрашивая милостыню. В какой-то момент он устраивается на службу к помещику Палицыну, но не столько ради того, чтобы наконец-то начать зарабатывать честным трудом, сколько чтобы воссоединиться с младшей сестрой. В экспозиции выясняется, что красавица Ольга, воспитывающаяся в доме Палицына, – вовсе не родная, а приёмная дочь барина. Родители мальчика и девочки давным-давно умерли, и неудачливого Вадима отправили на воспитание в монастырь, а вот Ольге повезло намного больше.

Казалось бы, что тут такого? Пусть Палицын взял на воспитание только одного ребёнка, а не двоих, всё равно он молодец… Но, как выясняется, всё намного сложнее. Ведь это именно Палицын когда-то разорил и довёл до смерти отца Вадима и Ольги. Так что горбун приходит к нему не работать, а мстить. Ольга, кстати, влюблена в Юрия (сына Палицына), но это Вадима не трогает: наоборот, горбун решает убить молодого человека не менее жестоко, чем Палицына-старшего. Но тут разгорается восстание, и уродцу приходится вносить коррективы в свои кошмарные планы.

Если вам, дорогой читатель, показалось, что выбранный Лермонтовым сюжет подозрительно похож на пушкинского «Дубровского», вы не ошибаетесь. А ещё более проницательный читатель скажет, что «Вадим» – это смесь «Дубровского» с «Капитанской дочкой», где действие также разворачивается во время Пугачёвского восстания. И тоже окажется прав.

Вот только, работая над «Вадимом», Лермонтов – удивительное дело! – романами Пушкина не вдохновлялся. Неоконченный труд Михаила Юрьевича датируется 1832–34 гг., а «Капитанскую дочку» напечатали только в 1836-м. Более того, «Дубровский», так и не оконченное произведение Пушкина, был доведён до ума редакторами и увидел свет лишь в 1841-м, в год смерти Лермонтова.

Почему же произведения классиков оказались так похожи? Причин, думается, две. Во-первых, у гениев мысли схожи – это известно давно. А во-вторых, и Пушкин, и Лермонтов взяли за основу своих трудов один и тот же резонансный судебный процесс: дело Муратова и Крюкова, тянувшееся шесть лет и завершившееся в 1832-м. Тяжба между помещиками, один из которых благодаря лазейке в законе бессовестно обобрал другого, прогремел на всю Российскую империю. А поскольку на месте обманутого Муратова мог оказаться каждый, неудивительно, что воображение писателей-дворян рисовало образы жутких, но справедливых мстителей.

Впрочем, в 1830-х благородные разбойники были уже не актуальны, их похождения всем уже наскучили. Именно поэтому, думается, ни Пушкин, ни Лермонтов не завершили своих кровожадных повествований.

Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»

Ещё одно произведение, которое так и не было завершено – но на сей раз не потому, что автор угодил в творческий тупик, а потому что он, к сожалению, слишком рано ушёл из жизни. Запланированный как дилогия, то есть труд, состоящий из двух частей, роман оборвался ровно на середине. Что не помешало работе Достоевского стать культовой и лечь в основу множества постановок и экранизаций.

В «Братьях Карамазовых» речь идёт о неблагополучной дворянской семье, состоящей из отца, погрязшего в пороках 55-летнего Фёдора Павловича Карамазова, и его трёх взрослых сыновей: Дмитрия, Ивана и Алексея. Фёдор Павлович, и так никогда не отличавшийся спокойным нравом, скверно обращавшийся с обеими жёнами и не принимавший участия в воспитании сыновей, в начале романа теряет последние остатки совести и соревнуется со старшим сыном, пытаясь «отбить» у него девушку. Девушка эта, в свою очередь, легко и с удовольствием проводит время с Дмитрием, несмотря на то что у того есть «официальная» невеста. Средний сын, Иван, не тяготеет к богатству или разврату, зато желает смерти собственному отцу. А вот младший, глубоко верующий Алёша, во всей этой компании предстаёт лучом света в тёмном царстве.

Если с первыми двумя братьями (а ещё – небольшой спойлер! – четвёртым, незаконнорожденным Смердяковым, чья натура полностью соответствует говорящей фамилии) всё более-менее понятно, то Алёша является самым загадочным персонажем романа. Так что остаётся только догадываться, какую судьбу готовил ему Достоевский, умерший спустя два месяца после выхода первого тома.

Исследователи в основном склоняются к одному из двух мнений. Кто-то считает, что, отойдя от религии, Алёша станет революционером и совершит – ни много ни мало! – покушение на императора. А кому-то кажется, что Карамазов-младший – это слишком светлый образ и никакого покушения он совершать бы не стал, а наоборот, оказался жертвой несправедливого (с моральной точки зрения) суда и в итоге погиб. Доктор филологических наук Татьяна Касаткина обосновывает это так:

«Из текста „Братьев Карамазовых“ вполне убедительно следует, что в образе Алёши <…> прослеживаются параллели со Христом. <…>

Во-первых, на протяжении всего предисловия Достоевский именует своего героя, несмотря на юный возраст, по имени-отчеству, Алексеем Фёдоровичем. А если перевести это с греческого, то получится буквально „Защитник Божиего дара“ <…>.

Во-вторых, характеризуя своего героя, Достоевский употребляет слово „деятель“. Но слово „деятель“ в русском языке того времени имело несколько иные оттенки, чем сейчас, — оно означало прежде всего „преобразователь“. А преобразователь чего? <…> Как выяснится в главе „Кана Галилейская“ — деятель над всею землёю. Итак, перед нами преобразователь всей земли, то есть мира. Это тоже внятный намёк на Христа. <…>

Дальше в предисловии Достоевский говорит, что в первом романе Алеше 20 лет, а действие следующего, основного, должно произойти через 13 лет. Иными словами, когда герой достигнет возраста Христова Распятия».

На основании этих доводов Т. Касаткина предполагает, что во втором томе Алёша Карамазов, как и Христос, должен был пострадать за других (согласно Евангелию, Иисус явился на свет, чтобы искупить грехи всех людей) и, скорее всего, погибнуть.

Использованные источники