Текст: Вячеслав Недошивин (кандидат философских наук, ведущий рубрики Литературный салон Родины)/РГ

- "И что мы с вами, господа, в сравненье с дамой той прекрасной, и наша жизнь, и наши дамы, господа?.."

Почему эта песенка из давнего Окуджавы всегда приходит ко мне, когда я оказываюсь на пятачке у московского метро "Красные Ворота"? Что за блажь, казалось бы? А секрет-то прост - стоит мне взглянуть на памятник Лермонтову, как сразу же вспоминаю и ее - Додо, как звали ее с детства, подругу его и третью после него и Пушкина поэтессу "Золотого века" русской литературы.

"Подросток с сумрачными глазами"

Все знают, что на месте высотки у Красных Ворот, откуда рвутся из метро волны москвичей, стоял когда-то дом, где родился Лермонтов. Но мало кто знает, что рядом, за углом на Новой Басманной, в уцелевшей церкви Петра и Павла, той, которая была построена по рисунку еще Петра I, отпевали Додо - умершую в 46 лет поэтессу Евдокию Ростопчину. Ту, которую Лермонтов звал "подростком с сумрачными глазами", а она его, по-свойски - "Лермонщиком". Это ведь ей он перед последней поездкой, где его и убьют, подарил альбом со стихами "Я верю: под одной звездою мы были с вами рождены".

И еще меньше кому ведомо, что и скончалась Додо здесь же, на Новой Басманной, 16. Один родился тут, а другая, знавшая его с детства, ушла в вечность. Такой вот пятачок в центре Москвы!

"Люблю ее стихи... Какое глубокое чувство, какая простота и сила, - признался в письме к Тургеневу Петр Вяземский, тот, который когда-то напечатал самый первый стих ее. И сказал: под ними могли бы подписаться и Жуковский, и Пушкин, и Баратынский. - Но, - подчеркнул, - не люблю самой музы. Она точно Иоанна д'Арк. Та в домашней жизни простая пастушка, а в минуты откровения герой и мученик; эта - пустая вертушка, а в минуту откровения поэт и апостол душевных таинств".

Да, в моей "прекрасной даме" всего было намешано с лихвой, но главное - стихи! И вслед за Окуджавой я повторяю и повторяю про себя ее последние строки:

- Вы вспомните меня когда-нибудь...

- но поздно,

- Когда в своих степях далеко буду я,

- Когда надолго мы, навеки будем розно -

- Тогда поймете вы и вспомните меня!..

Дюма на коленях (Новая Басманная, 16)

В последний дом ее попасть не удалось. Бог весть, что в нем ныне, давно уже перестроенном, без шести полуколонн, без парадного подъезда, откуда вынесли гроб.

Забытая!.. Говорят, "забытая" еще при жизни. Но почему же здесь навещал ее драматург Островский, пил чай Тютчев, обедали Лев Толстой и Алексей Писемский? Почему, наконец, в год смерти ее, в 1858-м, тут перед ней, умиравшей от рака, вдруг встал на колени и великий француз Александр Дюма? И попросил ее не просто написать о встречах с Лермонтовым, но и перевести на французский не абы что - стихи Пушкина "Во глубине сибирских руд...".

Просьбы она выполнила. Но к бумагам в Париж приписала: "Когда вы получите мое письмо, я буду мертва". Так и случилось. И стих ее на смерть Лермонтова, где были строки "Поэты русские свершают жребий свой, // Не кончив песни лебединой!", мы в полном праве отнести ныне и к ней.

"Прекрасная дама" с псевдонимом "ясновидящая", "великая дочь Москвы", "русская Сафо", которая, по словам Плетнева, после гибели Пушкина и Лермонтова оказалась "без сомнения первым поэтом на Руси", здесь, в этом доме, закончила роман в прозе с говорящим названием "Счастливая женщина". И здесь же написала стихи, словно опровергающие эту книгу:

- И жизнь моя судьбы рукою

- Из черных нитей соткана

- С моей тревожною душою.

- Я не для счастья рождена!..

А до этого, еще только въехав в этот дом, в 1852 году, в письме историку Погодину объяснила главную причину своей "счастливой-несчастливой" жизни: "Чем более в нас правды, чистоты, возвышенности, тем более нас преследуют, уничтожают и губят люди". И призналась: "Вот почему презираю я душевно всю теперешнюю литературную сволочь... Конечно, меня за это грызли, грызут и будут грызть, но не лучше ли брань, чем хвала, заслуженная постыдными происками, уступками, чужими расчетами и соображениями?"

По одной версии, Дюма, привезенный в Россию его русским другом, графом Кушелевым-Безбородко, пробыл у нее всего два часа, и, говорят, ступив еще на порог этого дома, зная, что она нездорова, уже заранее думал, как бы быстрее "ретироваться". А вот по другой версии - так пишут! - даже заночевал в этом доме. Так покорен был хозяйкой. Ведь сошлись две души, и - родственные!

Но ни великий Дюма, рассекавший "большую деревню" Москву на четверке лошадей и знавший к тому времени лишь несколько русских слов (naprava, naleva, pachol, stoi и damoi), ни Ростопчина, владевшая пятью языками, вряд ли догадывались, что за каждым тайно наблюдало "царево око".

Слежка за Дюма не вымысел. Не знаю, вертелись ли около него шпики в поезде до Москвы, пока он трясся аж 26 часов, но "Дело" его из 10 документов и поныне хранится в Госархиве под грифами "Секретно", "Весьма секретно", со штампом "Хранить навсегда" и с припиской на полях: "Доложено государю". Первый документ, письмо генерала-адъютанта, кн. Долгорукова начальнику 2-го округа корпуса жандармов, гласил:

"18 июля 1858 г. известный французский писатель Александр Дюма (отец)... намерен посетить и внутренние губернии России, для каковой цели собирается в Москву. Уведомляя о сем, предлагаю Вам во время пребывания его в Москве учредить за действиями его секретное наблюдение и о том, что замечено будет, донести..."

Так что за всеми "naprava" и "naleva" его, за неуцелевшими, увы, домами, где он останавливался в Петровском парке у французской актрисы Женни Фалькон и Д.П. Нарышкина и в доме брата его, камергера К.П. Нарышкина на Поварской, 38, мы знаем как раз благодаря соглядатаям.

А в чем повод для слежки? Да в том, что Дюма имел наглость еще в 1840 году написать роман "Учитель фехтования" о декабристе Анненкове и его любви к француженке Полине Гебль, с которыми, кстати, лично встречался после их возвращения из Сибири. Вот крамола-то! Роман не был переведен у нас и запрещен к ввозу в Россию Николаем I (его опубликуют лишь в 1925 году, а без купюр вообще в 2004-м).

А Ростопчина? Она тоже подверглась репрессиям и за тайные стихи "К страдальцам", сочувствующие узникам "25 декабря", и за намеки о "притеснениях Польши" в стихах "Насильный брак". За это и стала "затворницей в Москве", ибо царь "выдворил ее из Петербурга" с пожизненным запретом появляться в столице.

Маленькая смуглая женщина с большими близорукими, но горящими глазами - "пустая вертушка", если верить Вяземскому...

Две встречи с Пушкиным (Потаповский пер., 12, стр. 7)

"Бим-бам-бом, пишу тебе в альбом! Что писать тебе в альбом, право, я не знаю, разве счастья пожелать - от души желаю!.."

Забавно, но более полувека назад я в молодежной газете высмеял возрождение "девичьих альбомов" - занятия возвышенных девиц начала ХХ столетия. А ныне вдруг подумалось: не с них ли и началась женская поэзия веком раньше, когда в моду входили зеркала-псише, жирандоли, кинкеты, сонетки - изукрашенные ленты для вызова прислуги и, наконец - изящные, с лукавыми замочками, девичьи альбомы?

"Додо", как звала себя Евдокия (а вообще-то Евдоксия) Сушкова, писать стихи начала с 7 лет. Свой заветный альбом у нее, уверен, был. Не могло быть иначе, если в роду Сушковых чуть ли не все писали стихи. Отец Петр Сушков был поэтом, оба дяди - Николай Сушков (друживший когда-то с Державиным и Карамзиным) и Михаил - тоже писали стихи, прозу и пьесы, да и бабка по отцу Сушкова-Храповицкая числила себя поэтом и драматургом. Я уж молчу про кузин Елизавету и Елену, ставших писательницами Лодыженской и Ган. И главное, про Катишь Сушкову, miss Black-Eyеs, которая в эти как раз годы отчаянно кокетничала с юным соседом по Молчановке Лермонтовым; тот посвятит ей 11 стихотворений и даже как-то расплачется из-за нее.

Так что "живое болтовство", как скажет о Додо понимающий "в словах" первый лексикограф и академик Грот, было воздухом, которым она, в окруженье "сиротства и пренебреженья", дышала с младых ногтей.

Родилась в 1811 году, в Потаповском переулке , в частично дожившем до нас доме, "смотревшем" тогда и на Чистопрудный бульвар, в усадьбе дяди по материнской линии Ивана Пашкова. Этот, увы, стихов не писал, и потому все вокруг считали: для "светской барышни неприлично заниматься сочинительством, а печатать произведения уж совершенно постыдно!" Ей, "пылкому ребенку", потерявшему в семь лет мать и месяцами не видевшему отца, только и запомнились скука арифметики и географии, визиты танцмейстера Иогеля, который учил ее плавной "припрышке" в контрдансах, уроки русского от Семена Раича, "питавшего" в те дни в пансионе и Лермонтова, и Тютчева, да свеча в дрожащей руке, когда дорывалась до "запретных" Элоизы Руссо, Вертера Гете или Дельфины - госпожи де Сталь.

Да, поэзии Пашков не терпел, но поэтов в доме принимал. Я не говорю о Жуковском и даже Мицкевиче, которые навестили как-то дядю ее. Не говорю о студиозе Огареве, который, влюбившись в 14-летнюю Додо, гарцевал верхом в Потаповском и, зная о стихотворстве ее, писал ей в рифму:

- Двором широким проезжая,

- К крыльцу невольно торопясь,

- Скакал, бывало, я - мечтая -

- Увижу ль вас, увижу ль вас!..

Я говорю о князе Вяземском, кому она в 18 лет, но все еще украдкой, показала свой альбом, а он не только тайно списал стихи "Талисман", но и под псевдоним "Д......а" самочинно опубликовал их в альманахе "Северные цветы". То-то был скандал в доме, когда имя раскрылось. "Есть талисман священный у меня, - писала в стихах... - В нем цель надежд, в нем узел бытия, грядущего залог, дней прошлых упоенье!"

Шушукались, что это о "тайном романе" Додо с князем Голицыным, но я бы отнес это к одной из встреч с Лермонтовым (на детском балу, где она, как пишет, "еще скакала, как девочка") и к двум первым встречам с Пушкиным. Вот уж впрямь - и грядущего залог, и упоенье прошлым...

Первая встреча была на Кудринке, на пасхальном гулянье. Она, 15-летняя барышня, только и запомнит, что толпы вдруг вскинулись: "Он идет!" и бросилась увидеть Пушкина. А вторая - на балу у генерал-губернатора (Тверская ул., 13) в первую зиму ее выезда в свет. Ей уже 18 и - о, счастье! - их знакомят. Она зарифмует: "Под говор музыки, украдкою, дрожа, // Стихи без искусства ему я шептала // И взор снисхожденья с восторгом встречала..." Пишут, что поэт так увлекся "восторженными излияниями" ее, что провел с нею почти весь вечер. Хотя чуть позже и заметил: "Говорит скверно, но стихи пишет сносные..."

Вот уж тут неправда ваша, Пушкин! Все, до Дюма включительно, как раз отмечали ее разговор: умный, страстный, глубокий. Не "болтовство". Прямо писали: не монологи, а "фейерверк"! Но, видно, у Пушкина в 1828-м были дамы пофейерверкней нашей "вертушки"! Впрочем, через три года он с молодой женой навестит ее в Потаповском (они даже будут кататься на "масленичной" в одних санях), а в Петербурге, позже, уже так сойдутся, что накануне последней, роковой дуэли поэт будет несколько раз выбегать из ее гостиной, чтобы "мочить голову" от сжигающего угара последних событий.

Забытые кольца (Бол. Лубянка, 14)

Вот в этом дворце он, ее муж, в одной из зал яростно разломал серьги за 10 тысяч рублей. Его подарок новобрачной Додо, уже графини Ростопчиной, который ей ну не глянулся. Самая, может, крошечная тайна этого дивного здания, где еще недавно была приемная ОГПУ - НКВД - КГБ, где до пожара Москвы 1812 года жил две недели у генерал-губернатора Москвы, гр. Ф.В. Ростопчина великий Карамзин, а уже во время пожара, в захваченной французами Первопрестольной, представьте, военный интендант Мари-Анри Бейль, кого мы ныне зовем Стендалем.

Он, 29-летний снабженец, кажется, здесь (ха-ха!) и спер из богатейшей библиотеки "очаровательный томик" Вольтера. Спасаясь от огня, он сменил в Москве "пять дворцов" (четыре я знаю: Тверская, 10, Страстной, 15/29, и Рождественка, 11), но, кажется, именно про этот дом черкнул в Париж: что комнаты тут "были полны... статуй и картин. И были там прекрасные книги...".

Теперь же, выйдя замуж за сына Ростопчина Андрея, хозяйкой сюда въехала наша Додо. Любила, как помним, Голицына, но родня сочла его "недостаточно богатым", и под венец пошла с нелюбимым. Недаром почти вся лирика ее будет о неразделенной любви, а трое детей к своим трем - от любовников...

Жениху 19, он на три года младше ее, хотя в форме корнета выглядел на 30. Осанка, рост, игривый ум! Злословили, что интересы его - лишь "карты, лошади и женщины", но он станет библиофилом, коллекционером живописи, меценатом. Будет даже издателей искать для стихов ее о чувствах, но... не к нему. Ведь приметливая кузина ее Катишь не зря заметит: "По всем признакам моя кузина будет им командовать, тем более что теперь она играет роль покорной и страстной".

Венчались в утраченной ныне Введенской церкви. Не венчание - сплошной конфуз. Во-первых, невеста смешалась, когда священник спросил ее: не обещала ли она руку свою другому? В ответ на молчание повторил вопрос, и лишь тогда ей шепнули из-за спины: "Скажите же, что нет". Но главное - вот ужас-то! - оба забыли дома кольца. "Дело шло к церемонии, - усмехнется потом почт-директор А.Я. Булгаков. - Ну я дал ему свое кольцо, да князь Масальский свое; стало быть, не Андрюша и Додо, а Масальский и я обвенчались". Плохая это примета, знаем, "но не робкую душу вложил Бог в Сушкову, заметит о свадьбе Вяземский, она отвечала, что грядет на вольную смерть"...

"Молодые казались счастливыми", - заметит свидетельница. В романе "Счастливая женщина" напишет как бы и про себя: "Она вошла в мужнин дом без заблуждений... но с намерением верно и свято исполнять свои обязанности - уже не мечтая о любви... но готовая подарить мужу прямую и высокую дружбу, делить с ним добро и зло, радость и горе". Ах, хочется вдохнуть за ней - если бы...

В мемуарах опишет мужа как ревнивого, мелочного и злого человека. Да и в стихах скажет:

- Друг друга не поймем мы с вами никогда!..

- Так лучше нам расстаться...

- Лишь редко, издали,

- без лишних слов встречаться...

Не расстанутся. Дадут волю друг другу. И когда уедут в Петербург, где заведут один из блистательных салонов, в котором на "литературных обедах" будут бывать Пушкин, Жуковский, Вяземский, Одоевский, Мятлев, Соллогуб, Плетнев, Языков, потом и Лермонтов, и Тютчев, она влюбится в Андрея Карамзина, сына историка, и родит ему двух дочерей (он погибнет на войне), а позже, в 1845-м, заведет сына и от 19-летнего светского раскрасавца Петра Альбединского, будущего генерала и любовника даже французской императрицы Евгении.

К слову, из шести детей ее две дочери станут довольно известными писательницами. Скажется "литературная стихия" столицы, где, несмотря, казалось бы, на вечные беременности, она выпустила и "Очерки большого света" (1839), и первую книгу стихов (1841).

Та "стихия", которой единственной и служила до гроба.

Два альбома (Садовая-Кудринская ул., 15, стр. 3 а)

Сейчас в этом дворце - детская больница им. Филатова. Но именно здесь, в купленном Ростопчиным в 1848 году доме, и проживет наша героиня целых четыре года. Супруги едва вернулись из Италии, где поэтесса не только подружилась, но почти влюбилась в Гоголя, и почти сразу узнали: им запрещено жить в Петербурге.

Помните ее балладу "Насильный брак"? Она прочла ее в Риме Гоголю, и он не только попросил прочесть ее вновь, но горячечно настоял: "Пошлите в Петербург: не поймут и напечатают. Чем хотите ручаюсь!.. Вы не знаете тупости нашей цензуры, а я знаю". Знал, ибо Булгарин в "Северной пчеле" и тиснул ее, не расчухав смысла. А когда все, ядовито смеясь, заучивали ее наизусть, грянула гроза: номер приказали изъять и уничтожить, у Булгарина "потребовали объяснений", а Ростопчиной запретили даже появляться в столице. Афронт! Даже муж ее развел руками: "Ей-богу, не пойму, - пожал плечами, - как ты в эту историю попала, моя многомудрая Додо? И что вообще тебе Гекуба, в смысле Польша?!"

Но так они оказались на Садовой, где, кстати, недурно устроились. Их дочь Лидия вспомнит, что на втором этаже, во владениях отца, куда вела мраморная лестница с ростовой статуей "Девушка, удящая рыбу", была огромная библиотека в тысячи томов, столы с графскими коллекциями манускриптов и гравюр и на стенах - редкие работы фламандцев. А поэтесса, поселившись внизу, в анфиладе из 6 комнат, обставила все по-своему: кушетки, кресла, козетки, шифоньерки с дорогим фарфором, опять же жирандоли (это, кстати, подсвечники с бликующими висульками), и даже, пишут, "весьма ценная рояль", на которой в Петербурге играли Глинка, Даргомыжский, Лист, Шуберт, Мендельсон и сама Полина Виардо.

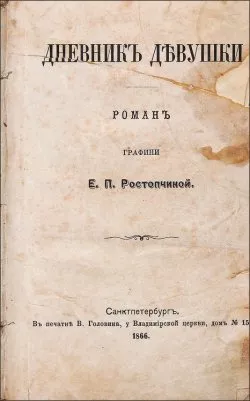

Здесь Ростопчина напишет роман в стихах "Дневник девушки", роман в письмах "У пристани", драму "Нелюдимка". И, не изменяя себе, вовсе не нелюдимка, заведет "литературный салон" - будет "удить рыбу" среди писательского сообщества.

Именно здесь, удивительно, Толстой познакомится с Островским, а Гоголь с Федотовым, художником, который тут и напишет знаменитый портрет ее. Наконец, здесь будут засиживаться Тургенев, Загоскин, Григорович, Писемский, Майков, Полонский, Мей, Погодин, Бартенев, сестра Сухово-Кобылина Салиас де Тернемир. Возможно, им всем она и показывала два драгоценных своих альбома, доставшихся ей и от Пушкина, и от Лермонтова.

Ведь и того, и другого она, одна из немногих, видела, считайте, последней.

Злоязычный поэт Ходасевич напишет о ней спустя полвека: "Если вычеркнуть из биографии Ростопчиной все то, что относится к литературной ее деятельности, получится описание самой обычной жизни барышни и дамы... Барышня, дама - вот образы, прежде всего встающие перед нами в биографии поэтессы, некогда славной, ныне забытой".

Эх, эх, Владислав Фелицианович! Так, да не так! Да, дама, но потому и "прекрасная дама", что душой всегда была на стороне "униженных и оскорбленных", что писала о декабристах, что получала удары от власти, и главное - ее ценили Лермонтов и Пушкин. Ну разве вы не помните, что за две недели до смерти Лермонтов из Пятигорска укорил в письме свою бабушку:

"Напрасно вы мне не послали книгу графини Ростопчиной; пожалуйста, тотчас по получении моего письма пошлите мне ее сюда".

Книгу стихов, заметьте!

И неужели не читали ее письмо в Париж для Дюма, где она пишет почти о ежедневных встречах с "Лермонщиком" в 1841-м? То в салоне вдовы Карамзина (единственным, вообразите, в Петербурге, где не играли в карты и говорили по-русски), то на балах у Воронцовых-Дашковых, то у себя на Фонтанке.

"И двух дней было довольно, чтобы связать нас дружбой, - писала она "душеньке Дюма". - Мы встречались и утром, и вечером... Три месяца, проведенные тогда Лермонтовым в столице, были, как я полагаю, самые счастливые и самые блестящие в его жизни... Любимый и балованный в кругу близких, он утром сочинял какие-нибудь прелестные стихи и приходил к нам читать их вечером... Около конца апреля или начала мая мы собрались на прощальный ужин... Я одна из последних пожала ему руку. Мы ужинали втроем за маленьким столом, он и еще другой друг... Лермонтов только и говорил об ожидавшей его скорой смерти. Я заставляла его молчать и стала смеяться над его казавшимися пустыми предчувствиями, но они поневоле на меня влияли и отнимали сердце. Через два месяца они осуществились..."

На ужине Лермонтов и подарил ей альбом, где было лишь одно стихотворение - ей:

- Я верю: под одной звездою

- Мы с вами были рождены,

- Мы шли дорогою одною,

- Нас обманули те же сны...

- Так две волны несутся дружно

- Случайной, вольною четой

- В пустыне моря голубой:

- Их гонит вместе ветер южный;

- Но их разрознит где-нибудь

- Утеса каменная грудь...

- Так-то вот!

А второй альбом, который она хранила пуще ока, был последней тетрадью Пушкина. Его подарил ей Жуковский после дуэли поэта. В альбоме не было ни строки. Поэт, как она и написала после его смерти, свершил "жребий свой, не кончив песни лебединой!.."

"Посылаю вам, графиня, на память книгу, - написал ей Жуковский. - Она принадлежала Пушкину; он приготовил ее для новых своих стихов и не успел написать ни одного... Вы дополните и докончите эту книгу его..."

Она же - нет, все-таки Прекрасная Дама! - ответила ему стихами:

- ...Но не исполнить мне такого назначенья,

- Но не достигнуть мне желанной вышины,

- Не все источники живого песнопенья,

- Не все предметы мне доступны и даны:

- Я женщина!.. во мне и мысль и вдохновенье

- Смиренной скромностью

- быть скованы должны.

Этим и гордилась умирая: "Я не для счастья рождена..."

P.S. Ей, как и Лермонтову у "Красных Ворот", поставили-таки двухметровый памятник в Воронежской области, где было ее имение, где она открыла больницу для крестьян и, говорят, шила им одежду. Там не было и нет той толпы, которую выпрастывает метро ныне. А про толпу ее последнее письмо:

"Поймите же меня, наконец, и знайте, что мне несродно, невозможно идти в ногу с общим мнением... Оно, это знаменитое общее мнение, всегда составлено из личной придури каких-нибудь водителей, которым безмолвно и глупо повинуется толпа, не имеющая своего суждения... Я приняла борьбу, подняла перчатку и с донкишотским самоотвержением пошла одна против всех, вдохновляясь только чистотою моих намерений и неподкупностью моих убеждений".